2023/04/07

Joint Seminar減災・レジリエンス研究教育推進コンソーシアム 第3回共同シンポジウム

地震現象の解明と予測~現状と課題

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)とレジリエンス研究教育推進コンソーシアム(会長:林春男氏)の第3回共同シンポジウムが2023年2月14日に開催された。テーマは「地震火山観測研究が目指すレジリエンスの向上」。全国の地震学・火山学などの理学・工学系研究者が参画する「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」について、最新の状況が発表された。4回にわたり、発表内容を紹介する。

第2回は、東京大学地震研究所教授の加藤尚之氏が講演した「地震現象の解明と予測~現状と課題」について。

1.地震研究の概要

「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」の中で、地震関係として行っている研究(図表1)は3つに分けられます。

一つ目は、現象の解明のための研究です。この研究の目的は、地震とはどういうもので、どういった地震波や津波を出すのかということを理解することです。それに基づき、科学的な対策を立てることが最終的な目標であり、地震が起こるメカニズムという最も基本的な部分の研究となります。

二つ目は、予測のための研究です。地震がいつ、どこで、どういった規模で起きるかということが分かれば、対策を立てるときに役立ちますが、残念ながら前兆現象を捉えて地震を予知することは難しいことが分かってきました。とはいえ、地震の予測はかなりできていることも事実です。皆さんご存じのように、南海トラフで巨大地震が起こりそうだということも、これまでの研究による科学的な根拠があります。そういった地震の予測の高精度化のための研究を重点的に行っています。

三つ目は、災害誘因予測のための研究です。地震が起きた後、実際にわれわれに被害をもたらすのは、断層運動から出てきた地震波や津波などです。ですから、地震の揺れがどのようなものになるか、地震からどのような津波が起こるかということを予測するための研究を行っています。

2.研究成果の紹介

大規模な研究計画なので、さまざまな研究成果がありますが、最近の研究成果についていくつか紹介したいと思います。

一つ目は、地震の長期評価についての研究成果です。まず、国の地震調査研究推進本部で行われている地震の長期評価は、現在どのように行われているかを説明します。毎年のように新聞やテレビのニュースで報道されている、確率的地震動予測地図というものがありますが、今後30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率を色分けで示したものです。地震は同じ場所で繰り返し発生するので、過去にどのような地震があったか調べて、地震の確率を計算します。それに加えて、予測されている地震からどういった地震波が放射されるか、地盤の影響でどういった揺れが起こるかということを総合して、この地図は作られています。

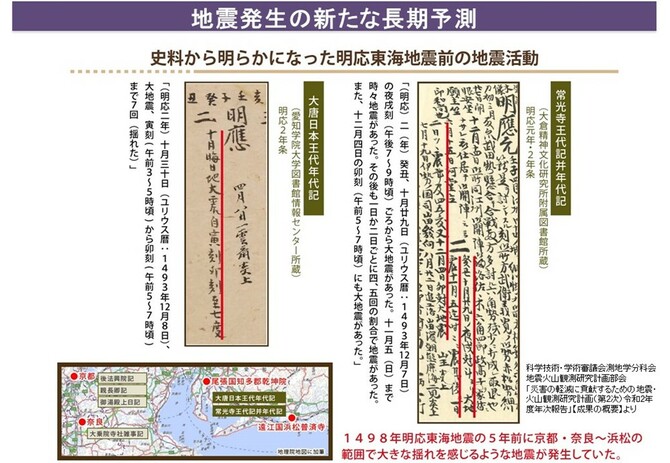

地震計を使った観測データは過去100年分程度しかありません。しかし、大地震の発生間隔は多くの場合100年以上です。では、どうやって過去の地震を知るかというと、古文書に書かれた地震の記録から知ることができます。それから地質データです。海で地震が起きると津波が起き、津波で海岸に押し寄せた土砂が堆積して地層の中に残るので、それを調べると、いつ、どのぐらいの規模の地震が起きたか分かります。また、活断層を掘って地層のずれを調べることでも、いつ、どのぐらい規模の地震が起きたか分かります。こういったことを総合して過去の地震を調べます。

このような研究成果の一例として、歴史地震の研究を紹介します。この研究計画には、地震の研究者だけではなく日本史の研究者も参加しています。これまでは史料から昔の地震のことを調べる際に、非常に大きな地震を中心に調べていましたが、日本史の研究者が参加することにより、小さめの地震の記録なども含めて、より詳細に史料を調べられるようになりました。その結果、南海トラフ沿いの巨大地震の一つである明応東海地震の5年前に、大きな地震があったことが分かりました(図表2)。今でも、南海トラフ巨大地震の前後には西日本の地震活動が活発になるかもしれないといわれていますが、そういったことが過去にもあったことが分かってきたわけです。

Joint Seminar減災・レジリエンス研究教育推進コンソーシアム 第3回共同シンポジウムの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方