2023/04/10

Joint Seminar減災・レジリエンス研究教育推進コンソーシアム 第3回共同シンポジウム

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)とレジリエンス研究教育推進コンソーシアム(会長:林春男氏)の第3回共同シンポジウムが2023年2月14日に開催された。テーマは「地震火山観測研究が目指すレジリエンスの向上」。全国の地震学・火山学などの理学・工学系研究者が参画する「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」について、最新の状況が発表された。4回にわたり、発表内容を紹介する。

第4回は、名古屋大学大学院環境学研究科教授の高橋誠氏が講演した「防災リテラシーの挑戦~人文社会科学から見た地震火山研究」について。

1.防災リテラシー部会の目指すところ

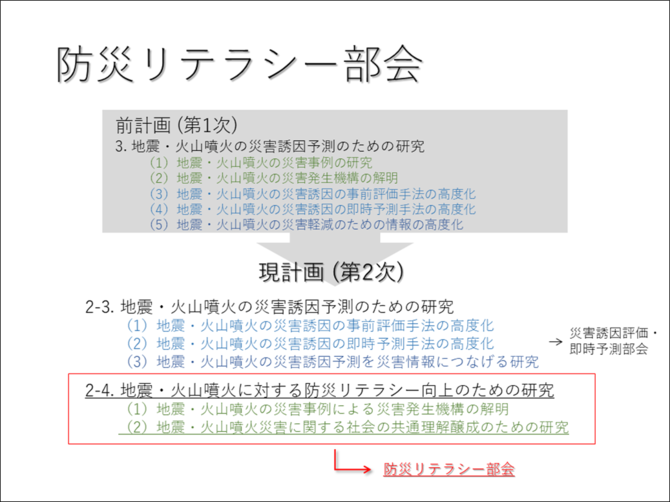

私は「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画(第2次)」の防災リテラシー部会部会長を務めています。われわれが目指していることは、災害発生機構の解明と、災害に関する社会の共通理解の醸成です(図表1)。科学者だけではなく、政策担当者や普通の人たちも含めて、みんなのリテラシーを向上させたいと思っています。

防災リテラシーという言葉は、聞き慣れない人もいるかと思います。私も最初に聞いたときはよく分かりませんでしたが、探してみると論文がたくさん出てきました。ただし、英訳の仕方は研究者によってさまざまでした。まだちゃんと分析していませんが、一つだけ分かったのは、2017年、2018年ごろから論文数が急激に増えたことです。外国の研究も結構あります。ただ、外国の論文で一番よく使われる言葉はDisaster literacyです。Google Scholarで引くと300を超える論文数がヒットします。Disaster literacyは、正確に言うと防災リテラシーではなく災害リテラシーです。ただし、中身を読むと、災害について理解を深めると防災につながるというストーリーになっています。いずれにしても、防災リテラシーは新しい概念で、きちんとした研究は最近始まったばかりのようです。

2005年の古い論文に興味深いことが書いてありました。私は原文を確認していませんが、この論文に書いてあることが事実だとすると、阪神・淡路大震災の後、当時の文部省が防災リテラシーという言葉について、「児童等が自然災害発生のメカニズム、地域の自然環境や過去の災害、防災体制の仕組みなどをよく理解し、災害時における危機を認識して、日常的な備えを行うとともに、的確な判断の下に自らの安全を確保するための行動を迅速にとれる能力」と概念規定しているようです。ところが、一般には、インターネット辞書などを引くと、後半の「災害時における危機を認識して」以降がよく出てきて、前半の方はあまり出てきません。当時の文部省の概念規定は、災害が起きてどのように対処してきたかということをちゃんと理解し、その上で対応策を導き出すということをセットで考えているように読めます。ですから、われわれの部会もこの二つをセットに考えています。それから「児童等が」と書いてあるので、防災リテラシーを向上させるべきなのは必ずしも研究者や学者、政策担当者だけではなく、普通の人たちも防災リテラシーを向上させることが重要だと読めます。

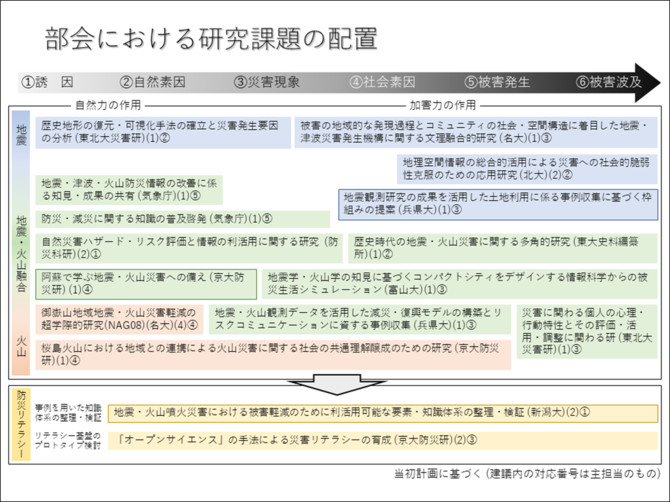

そういう意味で、私ども防災リテラシー部会は二つの研究フレームを設けています(図表2)。なぜ地震が発生し、それがなぜ被害を生み、災害という現象になったのか。もっと具体的に言うと、どのような災害素因(社会の状態)があったのか、例えば元々家が弱かったのではないか、どのような被害が出たのか、被害を防ぐために何が必要だったのか、どのような対応をしたのか、次の災害にどう備えるのか。この一連のプロセスをシームレスに捉えながら、必要な知識を見いだし、それをどうやってリテラシーの向上につなげるのか。リテラシーの向上そのものを目指していますが、それは5年間の計画ではとても難しいので、取りあえず、どうすればリテラシーを向上させることができるかということを考えたいと思っています。全部で16の研究課題がありますが、本日はこの中から三つを紹介します(図表3)。

Joint Seminar減災・レジリエンス研究教育推進コンソーシアム 第3回共同シンポジウムの他の記事

- 防災リテラシーの挑戦~人文社会科学から見た地震火山研究

- 火山現象の解明と予測 ~阿蘇山を事例として

- 地震現象の解明と予測~現状と課題

- 災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画(第2次)の紹介

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方