2011/03/25

誌面情報 vol24

法律こそ最大のリスク

戦略法務をハブ展開

渉外弁護士として、日本企業の海外進出における法的リスク管理や訴訟対応などを、30 年以上にわたり手掛けてきた長谷川俊明氏(長谷川俊明法律事務所代表)は、海外進出における法的リスクマネジメントのあり方について「日本企業が欧米へ積極的に進出していた80 年代と比較して、現在は中国をはじめ経済新興国など、進出地域が拡大しているため、企業を取り巻く法的リスクが多様化していることに注意をすべき」と説く。

特に、アジア新興国では、世界の2大法体系と呼ばれる大陸法と英米法に加え、社会主義国法やイスラム法など、様々な法律体系の国が密集し、法的リ

スク管理が非常に複雑化しているとする。

法律以外の分野に目を向ければ、貿易分野なら国際条約の締結、企業会計なら国際会計基準の推進といった具合に、価値観やルールを統一化させることでグローバル化に伴うリスクを低減させようとする動きがある。しかし、長谷川氏は「法律については、国、民族、地域によって正義感や文化が異なるため、その正義や文化を基盤とする法律実務を標準化することは難しい」と指摘する。

一方で、IT 化が世界的に進むにつれ、情報の伝達速度は80 年代に比べ飛躍的に早まっている。エジプトで発生した反政府デモが瞬く間に中東諸国に広まったことは記憶に新しい。

■ハブ法務

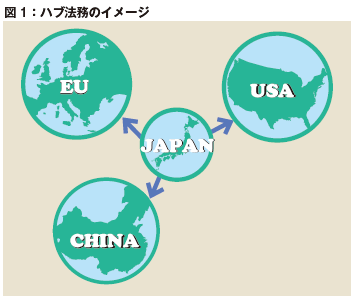

こうした新たなグローバル化時代に、企業はどのように法的リスクに対応していけばいいのか。長谷川氏は、各国、あるいは各地の拠点(支店や現地法人)に権限を委譲しながらも、本部が中心となって各国・各地の法的リスクやその対応を共有させる「ハブ法務」の構築を提案する(図表1)。「ハブ」とは、車輪やプロペラの円筒形の中心部のことで、抽象的に活動の中心や中枢を表す意味として使われる。

ハブ法務では、現地法人が不祥事などを起こした場合、自らの権限において、その地域における最大のステークホルダーを見極め必要な対策を取る。その情報は本部(ハブ中心部)を通じて、別の拠点へと伝達され、各国の現地法人が、同様にその地域における最大のステークホルダーを見極め、臨機応変な対応が取れるような事前準備をする構図となる。

昨年、アメリカで発生した大規模なトヨタ車のリコール問題では、現地法人にリコール権限がなく、日本本社の指示を待って対応したことで事故に対する初動が遅れ、厳しく批判された。現地への権限の移譲と、適切・迅速な情報伝達がハブ法務のカギを握る。ハブ法務は、海外のグループ企業を含めた法的ガバナンス(統治)の新たな姿といえる。

■戦略法務

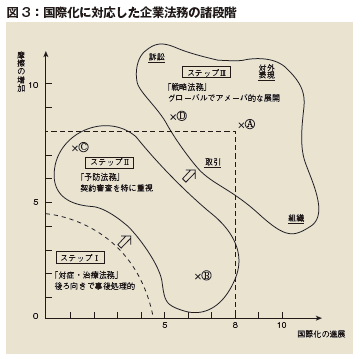

ハブ法務の前提として考えなくてはならないのが戦略法務だ。長谷川弁護士は、法務のリスクマネジメントは、「対症・治療法務」、「予防法務」、「戦略法務」の3つに分類できるとする。

1つ目の対症・治療法務は、問題が発生してから事後的に処理をするもので、クレーム対応や訴訟・仲裁業務、倒産対応業務などがこれにあたる。

法務リスクマネジメント

- 対症・治療法務

- 予防法務 戦略法務

2つ目の予防法務は、企業の国際化に伴い、契約締結上の摩擦が生じやすいことから、事後的な対処だけでなく、未然に防止することを目的とし、契約書のドラフト(草案)整備や契約案件の管理など、主に取引分野における契約の審査機能を重視するというもの。

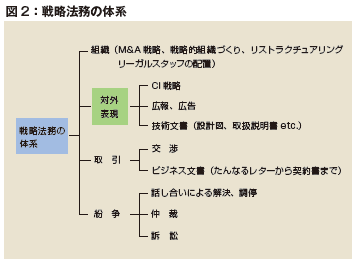

これに対して、戦略法務とは、上記の2つよりもさらに早い段階で法務と関わり、法務をビジネス戦略の一環として組織全体が取り組むことで、法的リスクに巻き込まれないような体質改善を行うことを指す。長谷川氏は戦略法務は、図2のように、①組織、②対外表現、③取引、④紛争の4つに体系化されるとする。

■鍵となる「PA法務」

長谷川氏は、この4 つのうち、海外進出の際に特に重要なのが広報などの「対外表現」とする(次ページ図3)。その上で、広報活動や不祥事発生時の社長の対応、欠陥製品回収のための社告など、多岐にわたる対外表現を重視した戦略法務を「PA(パブリック・アフェアーズ)法務」と呼ぶ。

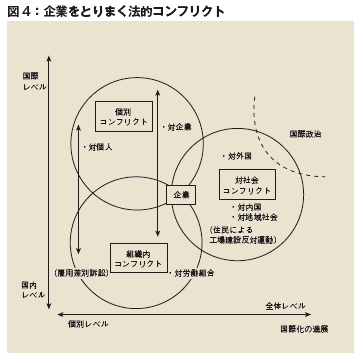

注意すべき点は、PA 法務の対象は、その国の消費者だけではないということ。通常、法的リスクは企業対消費者、企業対企業など「個」対「個」の間で起こるが、長谷川氏はグローバル化が進むにつれて、法的コンフリクト(衝突)は、国家や社会の利益に関わるようになり「個」対「集団」の関係へと変容しているケースが多いと説明する(図4)。

例えば、1982 年には、米IBM 社はFBI の協力を得て“おとり捜査”を実行し、日本企業のスパイ行為を告発したが、この「IBM 産業スパイ事件」は、後に「アメリカ政府が、当時の花形産業であったコンピュータ業界を守るために米国企業のIBM を助け、日本企業を陥れた」という見解があるくらい「個」対「集団」のコンフリクトの象徴的な例とされている。その他にも、1987 年に東芝機械が、ソ連に工作機械を輸出したことがココムと呼ばれる対共産圏輸出統制委員会の規制に違反したとして、東芝製品のアメリカ輸出を規制する法案が議会に提出されたことがある。この「東芝機械ココム違反事件」も「個」と「集団」のコンフリクトの中で発生した事件と考えられ、長谷川氏は「深刻な貿易摩擦を抱えた日米関係をこれ以上悪化させないために東芝機械が犠牲になったのではないか」と推測する。

■法律を動かすロビー活動

こうした、法的コンフリクトが拡大した社会では、「ロビー活動」と呼ばれる利害関係者集団による政治家に対する働きかけや圧力行動も戦略法務の重要な要素となると長谷川氏は語る。

「アメリカでは、ある法案が、特定の企業グループや業界にとって致命的なダメージを与えるような内容のものであるとすれば、その企業グループや業界がいかに巨額の報酬を払ってでも法案を廃案に追い込むように働きかけたがります」(長谷川氏)。

長谷川氏によると、アメリカのビジネス社会では、ロビー活動は、社会全体の対外的な印象を変えるために、積極的に行われているものだという。プロのロビイストは「法案通過運動員」とも呼ばれ、法律が通らないように修正案を出させたり、議員と連絡をとり合いながら、けん制するなど、企業にとって重要な役割を担っているとする。

一方、日本では、ロビー活動の重要性自体が十分に認識されていないと長谷川氏は指摘する。「未だに、ロビー活動と癒着・買収との間に明確な線引きができておらず、多くの企業が、自己主張したり、アピールをするロビー活動を苦手としている」(長谷川氏)。

長谷川氏は、今後、日本企業が、法的なコンフリクトを避けるためには、各国、各地域のステークホルダーをきちんと見極め、ロビー活動を含めた広報・宣伝活動を積極的に活用する必要があると主張する。その上で、各国がどのような文化、考えを基にその国の法律が成り立っているかを分析し、日本が「ハブ法務」の本部として、現地法人に権限を与え迅速に法的トラブルに対応することが重要だと話している。

誌面情報 vol24の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方