2018/08/17

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

海でもライフジャケットは効果絶大!

今回は川をメインで書きましたが、海についても海上保安庁がわかりやすい新規資料を公開しました。

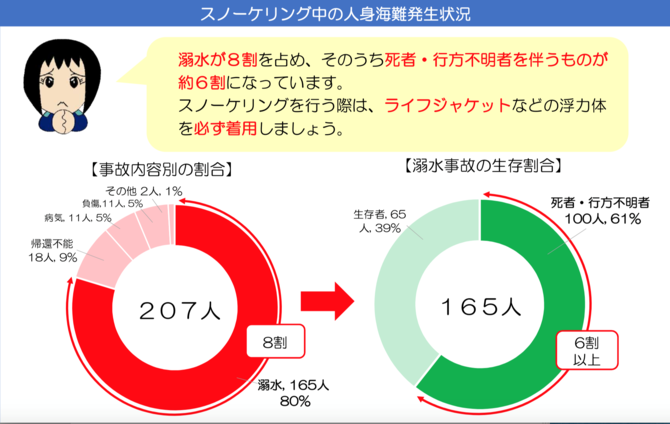

その中では、シュノーケリング中にライフジャケットなど浮力体を必ず着用するように記載されています。

また海では「助けてサイン」といって、手をふって救助を求めることが生存につながります。これについて、ライフジャケットなどの浮力体がない場合は、手をふることでかえって沈むことになっていくので、浮力体がない場合は、サインを送ってはいけないと書かれています。

「人間は、肺に空気が入っていれば基本的に水に浮き、肺に空気が入っていないと水に沈みます。肺に空気が入っている場合、最大で人体の約5%(淡水では最大約2%)が浮きます。」(Water Safety Guide/海上保安庁)

https://www6.kaiho.mlit.go.jp/info/marinesafety/00_totalsafety/06_swimming/11_attention.html

肺に空気があれば、淡水より浮きやすい海であってもライフジャケットの重要性が啓発されるようになっています。学校教育でも川のライフジャケット着用の啓発を避けてはいけないと思っていただければと思います。

最後に「教えてドクター」プロジェクトの佐久総合病院佐久医療センター小児科の坂本昌彦医長さんからのコメントをいただきました。「教えてドクター」は、災害時の赤ちゃんやこどもの話、そして今回紹介した溺水だけでなく、熱中症の啓発でもわかりやすいとニュースになっています。

どうしたらこのようにエビデンスベースで正確な情報をわかりやすく、そして、親にちゃんと寄り添った姿勢で啓発できるのかのヒントをいただければと思ってお聞きしました。

――― いつもわかりやすい情報ありがとうございます。教えてドクターに取り組まれた経緯を教えていただけますか?

坂本先生) 以前福島県の山間部で仕事をしていた当時の経験がベースになっています。その地域は神奈川県と同じ広さなのですが、当時私と妻の2人しか小児科医がいませんでした。

それでも保育園は13園あり、子どもたちはいます。お母さんやお父さんは深夜でも片道1時間半以上かけて、例えば熱が出たお子さんを僕らのところまで連れてきていました。

お母さんたちにホームケアや病院受診の目安などの知識をつけていただくことができれば子育て不安も軽減できると考え、冊子を作って、地域の保育所を巡回して出前講座を行いました。

その後佐久に移った後も、市や医師会の理解も得られたことから、当地域でも同様の活動を始め、イラストデザイナーとともに冊子を作成し、出前講座を行いました。また子育て世代はスマホ世代でもあるので、アプリを開発し、情報が届きやすくなるように工夫しました。

最近はSNSを通じて正しい情報を提供できるようにも心がけています。

――― 溺水の記事を作成するにあたり、これだけは伝えたいと思われた事や、実際の診療で感じられていることがあったら教えてください。

坂本先生) 今年4月に当地域で保育園に通う3000名の保育園児の親にアンケート調査を行いました。回答を得た2000名のうち、子が溺れかけた経験があると答えた親は820名(41%)に上りました。

子が溺れかけている経験を少なくない保護者が持っていることが分かります。また、その9割は自宅の浴槽でした。お風呂は危険だという認識を持っていただければと思います。

また、その8割は溺れた時に悲鳴や声は出さず、6割は音がほとんどしなかったと答えていました。隣の部屋にいても音でわかるから大丈夫ではないと知ってほしいと思います。それはプールや川・海遊びでも同じです。

また、水やお湯から引き上げた後、もし意識がなければ人を呼びつつ、呼吸と脈を確認し、なければ人工呼吸と心臓マッサージを始めなくてはいけません。この初期対応はその子の一生を左右します。

わが子を守るためにも、保護者が子どもの心肺蘇生法(BLS)を学ぶ機会が増えればと願っています。

――― 最後に抱負などあれば教えてください。

坂本先生) いつかアプリの外国語版(英語や中国語)が作れたらいいなと思っています。また、教えてドクターの活動は、将来的には医師の活動ではなく、地域の保護者の皆さん自身の活動として広がっていけばいいなと思います。

お互いに学びあい、教えあって、地域に根差した活動になり、医療者はそれをサポートする。そんな活動が続いていくのが目標です。

――― 坂本先生、お忙しいところインタビューにお答えいただきありがとうございました!2000人中820名(41%)もこどもの溺水経験があるというほど、溺水事故はいつ起こってもおかしくないのですね。家庭内はもちろん、これからの水辺の事故の啓発は教えてドクターみたいに正確で実効性のある啓蒙ができればいいなと思っています。

(了)

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方