新着一覧

-

総務省、アプリの個人情報扱いを検証

総務省は1日、スマートフォンアプリの動作プログラムについて解析と検証を開始したと発表した。21日まで実施する。アプリの主にプライバシーにかかわる情報の扱いについて検証。アプリの提供者・開発者の結果を伝える。アプリの実際の動作とプライバシーポリシーの整合性をチェックする第三者検証システム作りに役立てる。

2017/02/02

-

機械学習で新種ウイルスからも防御

伊藤忠商事の子会社である伊藤忠テクノソリューションズは1月30日、機械学習を利用し、これまでにない新種のサイバー攻撃からも端末を防御するセキュリティシステムの販売を開始したと発表した。米国のサイバーセキュリティ会社SentinelOne(センチネルワン)社と販売代理店契約を締結し、同社のシステムを日本で販売する。

2017/02/02

-

充電バッテリーに「くまモン」の新デザイン

里山エネルギー株式会社(本社:栃木県佐野市)は1日、「くまモン」をデザインに採用した、充電式バッテリーと40W太陽光発電パネルのセット「くまモン ナノ発電所」の販売を開始したと発表した。売り上げの一部をNPO法人エコロジーオンラインの活動を通して途上国や被災地の支援に活用する予定だ。

2017/02/02

-

九州のBCP策定率、わずか25%

日本政策投資銀行(DBJ)は1日、「地域の災害レジリエンス強化に向けて~熊本地震における企業の防災、事業継続に関する実態調査~」と題した調査レポートを公表した。2016年に発生した熊本地震での防災やBCP(事業継続計画)などについて、九州7県に事業所を置く自動車・半導体関連事業者にアンケートを行い、343社が回答。BCPの策定率は25%にとどまっていたことがわかった。

2017/02/02

-

-

-

熊本地震の教訓を東京の防災力強化に

東京都は1日、「東京都防災会議幹事会」を都庁で開催。総務局など都の各局のほか、国土交通省や陸上自衛隊など国、民間企業の関係者などが出席した。都が作成した「平成28年熊本地震 支援の記録」を基に、熊本地震での都の取り組みや教訓などの報告が行われた。

2017/02/01

-

傘から宇宙船まで!防水・頑丈・粘着のダクトテープは修理の万能ツール!

今回ご紹介するのは、アウトドア用品そのもの!ではないのですが、アウトドアの世界でも大活躍、そして防災でも役立つガムテープについてです。アウトドア好きの人は持っている人が多いですけど、防災用品としてはあまり紹介されていない気がします。自然相手の世界ではどんなに装備を万全にしていても、修理しなければならない事態は起こりえます。ケガの応急手当だけでなく、持ち物の応急手当のことも考えないといけません。いつでも当たり前に、想定外を想定している感じです。自然を前にすると、謙虚にならざるを得ないことが多いですからね♪

2017/02/01

-

菅官房長官、サイバー防衛意識向上訴え

政府の「サイバーセキュリティ月間」が1日、開幕した。「サイバー」とかけ3月18日まで開催される。政府を代表し、菅義偉官房長官がコメントを発表。国民にサイバーセキュリティの認識を深めるよう呼びかけた。

2017/02/01

-

キャップ2杯の水で抗菌消臭おしぼり

株式会社ピースアンドキューズ(本社:名古屋市)は、ペットボトルキャップ2杯分(約10ml)の水を注ぐと3分で抗菌・消臭加工されたウエットおしぼりが完成する「G2TAM(ジーツータム)コインおしぼり」の販売に注力する。災害時、生活用水が途絶えた環境でもわずかな水があれば作ることができ、アルコールを使わないので小さい子どもから高齢者まで使える。8個入りで280円(税抜き)。2016年G7伊勢志摩サミットで公式採用された。

2017/02/01

-

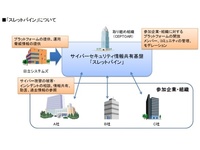

サイバー攻撃情報共有システム提供

日立システムズは1月27日、英国のシュアバイン社と協業し、サイバー攻撃などの情報を複数の組織間で共有できるサービス「スレットバイン」を、3月末までに販売開始すると発表した。ネット上のコミュニティにおいて、参加組織が受けた攻撃やその対応策などをリアルタイムで共有する。

2017/02/01

-

個人は金融不正、組織は標的型攻撃が脅威

独立行政法人・情報処理推進機構(IPA)は31日、「情報セキュリティ10大脅威2017」を発表した。2016年の情報セキュリティにおける脅威のうち、社会的影響が大きかったトピックを個人部門と組織部門に分け選出。個人は「インターネットバンキングやクレジットカードの不正利用」、組織は「標的型攻撃による情報流出」が1位で昨年と変化なし。2位は個人・組織とも「ランサムウェアによる被害」で、個人は昨年と同じだったが、組織は7位から急上昇した。

2017/01/31

-

-

蓄電池の充電切れ防止「スマート通電」

サンタックス株式会社は、蓄電池などに定期的に通電し、自動で充電する「スマート通電」の販売に注力する。数カ月ごとに充電が必要な防災用の蓄電池などに定期的に充電を行い、いざ使おうとした時に充電切れということがなくなる。価格は8万8000円(税抜き)。

2017/01/31

-

伊藤忠グループ、サーバー用免震装置発売

伊藤忠商事の孫会社であるシーティーシー・エスピー株式会社(CTCSP)は30日、サーバー用免震装置「OCTO-BASE(オクト・ベース)」を2月1日から販売開始すると発表した。震度7の地震にも対応。価格は60万円から(税抜)。

2017/01/31

-

2020年には約11.8~13.5兆円に。急成長する国土強靱化ビジネス

強さとしなやかさを備えた経済社会システムを平時から構築していく発想が国土強靱化です。国土強靱化といえばもっぱら国や地方公共団体の取り組み(特に公共投資)だと思われがちですが、実際には、その実現のためには企業や団体を含めた社会全体の参加が不可欠です。我々は、国土強靱化が公共投資だけでなく、市場を通じて国民経済や地域経済の成長に寄与し将来性もあることを、強靭化関係市場規模の推計という形でこの2月に発表しました。

2017/01/30

-

-

海外リスクが一目でわかるマップ

海外渡航に関する医療サービスや情報提供サービスを連携して行っているインターナショナルSOSとコントロール・リスクスは27日、渡航に関するリスクの度合を国別にまとめた「トラベルリスクマップ2017」と、75カ国における1119人の海外渡航者の安全管理担当者へのアンケート調査の結果を発表した。調査では回答者の72%がリスクの高まりを認識しているものの、44%がここ1年で海外出張は増加していると回答した。

2017/01/30

-

震度6強でも移動・転倒を防ぐ透析装置

ニプロ(本社:大阪市)は26日、大地震などの災害にも対応できる透析装置をコンセプトとして、カウンターに固定できる災害対策型多用途透析装置「NCV-3SH」の販売を2月初旬より開始すると発表した。同社従来品を、透析治療室に設置しているカウンターへボルトやナットで完全に固定できるようにしたもの。震度6強の地震が発生しても移動・転倒を防止する。

2017/01/30

-

-

岡山市、損保ジャパン日本興亜と防災で連携

岡山市は27日、損害保険ジャパン日本興亜(SJNK)と、「地方創生に係る包括連携協定」を締結した。防災関連では同社が所有するドローンの災害時活用や、防災講座の講師派遣などで協力する。

2017/01/30

-

防災への取り組み状況および意識アンケート(公益財団法人東京都中小企業振興公社)

2017/01/27

-

国土強靭化、新プランでPDCA徹底

政府は27日、国土強靭化の推進に関する関係府省庁会議を開催。「国土強靭化アクションプラン2017」の策定方針を取りまとめたほか、各府省庁の地方自治体への支援施策についての報告が行われた。2017年度予算案における交付金・補助金の予算額は1兆4201億円。

2017/01/27

-

ミニチュア家具で転倒防止ワークショップ

三井不動産と三井不動産商業マネジメントは、首都圏10施設を会場に、防災啓発イベント「第6回 &EARTH 災害に負けない知識を学ぼう!~防災スタンプラリー~」を2月18日から3月5日にかけて順次開催する。時間は11~16時(最終受付15時30分)、参加費は無料。事前対策の重要性や災害時に対応するアイデアについて、クイズやワークショップによって親子で学べるもの。各ワークショップでスタンプを集めると防災テキストブックがもらえる。

2017/01/27

-

データの完全消去技術をアピール

米国のIT企業であるブランコ・テクノロジー・グループは、データ消去システムの販売に注力する。27日、東京・港区の青山OMスクエアで記者説明会を開催。端末やサーバー、ストレージ上のデータ完全消去技術をアピールした。

2017/01/27

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)