2017/02/20

未来のレジリエンス・テクノロジー

私は青山学院大学の地球社会共生学部で教員をしていますが、本業は地図屋と答えています。学生達にも地図のつくり方を教えています。先進国にいると気づきませんが、途上国に行くと地図がないのが当たり前です。しかし、テクノロジーの力を借りると一人ひとりが地図を通じて社会に貢献できる時代になっています。

例えば、2016年の6月には地図作成のためにタイのパンガン島に行き、ドローンを使って航空写真を撮影してきました。伊豆大島ほどの島を自動制御のドローンを使って、たった一人で空撮してきました。その解像度は数cmです。この画像情報をもとに地図を作ることができます。

これまでの地図といえば民間の地図会社がお金や人などのコストをかけて商用利用する地図を作ってきました。ところがWeb上の地図で有名なGoogleマップは印刷して配布することはできません。それはGoogleがゼンリンの地図を購入して使い、著作権によって地図が保護されているからです。

私が参加しているのは、みんなで情報を持ち寄って地図を作るオープンストリートマップという仕組みです。クレジットさえ入れれば誰でも無料で利用できます。オープンストリートマップはウェブ上でボランティアが道や建物などの情報を入力してWikipediaの地図版を作成するような取り組みです。

最近ではFacebookの地図もオープンストリートマップを利用するようになりました。日本でもYahoo!地図や日立のナビアプリにも使われています。オープンストリートマップならば著作権を心配する必要はありません。事前の許諾も必要ありません。

オープンストリートマップは災害が起こるとリアルタイムに現地地図の更新を重ね、役に立つ地図として現地政府や国連や赤十字、国境なき医師団などでも利用されています。そもそも地図のない国もあるので現地地図の作成をリクエストされるケースもあります。WHO(世界保健機関)やOCHA(国連人道問題調整事務所)とも連携して活動しています。

東日本大震災でも活用されました。熊本地震が起きたときにもすぐにボランティアが通行止の情報などの被災情報を地図上にプロットして更新していきました。そしてFacebookに伝え、すぐに反映され、地図情報の共有に役立ちました。

熊本地震の土砂崩れで破壊された阿蘇大橋はGoogleマップ上にはまだ存在しています。オープンストリートマップでは阿蘇大橋は存在しませんし(※編集部注:2016年12月6日時点の情報です)、土砂災害エリアも表示されています。国土地理院が撮影した被災地の航空写真を提供してもらい、地図に重ね合わせたりもしました。

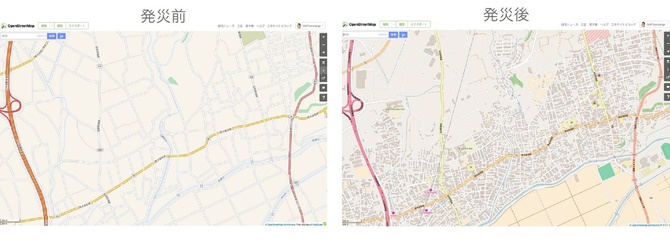

このように災害の前後で地域は大きく変化します。リアルタイムの状況を素早く反映させるオープンストリートマップは災害ボランティアセンターなどでも使っていただいています。災害時の被災地エリアの地図づくりをクライシスマッピングと呼んでいます。

未来のレジリエンス・テクノロジーの他の記事

おすすめ記事

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方