新着一覧

-

東京都、女性視点の防災ブック作成

東京都は25日、2017年度予算案を発表した。災害対応力の強化として前年度比15.6%増の111億円を計上。女性視点の防災ブックの作成や女性防災人材育成に新たに取り組む。

2017/01/26

-

日展協、五輪中の展示場確保を訴え

日本展示会協会(日展協)は26日、東京・千代田区の大手町サンケイプラザで「2020年オリンピック展示場問題」と題した記者会見を開催。東京オリンピック・パラリンピックのメディアセンターとして使用されるため2019年4月~20年11月まで、江東区の東京ビッグサイトの大部分で展示会が開けない問題について説明を行った。東京都や政府、オリパラ大会組織委員会、千葉県や神奈川県など周辺自治体に代替施設確保などを訴える方針。

2017/01/26

-

軽量、工具不要で組み立てられるベッド

ビーズ(本社:大阪府東大阪市)は26日、軽量で持ち運びしやすく、工具不要で力もいらず簡単に組み立てられる「バッグインベッド」を販売すると発表した。ベッド面は地面から15cmの高さがあり直接体を付けないので、災害時は体育館などの避難所で、床からくる冷えや硬さを気にせず横になることができる。床面から高すぎないので、小さな子どもの落下も心配ない。

2017/01/26

-

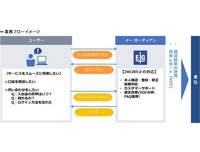

ビットコイン口座開設時の本人確認代行

イー・ガーディアンは26日、ビットコイン口座開設時に本人確認資料審査を行う「ビットコイン本人認証サービス」を開始したと発表した。ビットコイン取引所に代わり、同社がユーザーの本人確認を行う。

2017/01/26

-

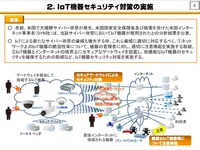

政府、五輪へインフラセキュリティ対策

政府は25日、サイバーセキュリティ戦略本部の第11回会合を開催し、「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第4次行動計画」の案をまとめた。2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた行動計画で、重要インフラ防護のため情報共有やリスク対処態勢などの強化を官民連携により推進する。

2017/01/26

-

-

-

国内は災害、海外は法令順守がリスク

トーマツでリスクマネジメントなどの調査・研究を行っているデロイト トーマツ 企業リスク研究所は25日、「企業のリスク・クライシスマネジメント実態調査」2016年版の結果を公表した。回答したのは日本の上場企業435社。最も優先すべきリスク・クライシスは国内では地震など災害、海外は法令順守違反が最多だった。

2017/01/25

-

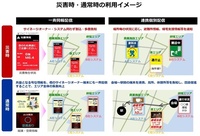

ヤフー、渋谷区の災害情報を発信

ヤフーは23日、東京・渋谷区と協定を締結し、渋谷区が発信する災害情報を同社のサービス「Yahoo!防災速報」を通じアプリやメールによるユーザーへの通知を開始したと発表した。同サービスによる自治体からの災害情報通知は東京では中野区、豊島区に続き3つ目。

2017/01/25

-

部屋ごとに作動するコンパクト自動消火設備

モリタホールディングスの100%子会社のモリタ宮田工業は、スプリンクラーの代わりに部屋ごとで消火ができるコンパクトなパッケージ型自動消火設備「スプリネックス ミニ CPW13094」と「スプリネックス ミドル FSSM013H」を20日から販売開始した。延床面積275㎡未満の小規模福祉施設などにも適し、木質材料など準不燃性能に満たない壁材にも対応する。

2017/01/25

-

3Dプリンター使い宇宙で人工呼吸器製造

国立病院機構渋川医療センター(群馬県渋川市)の小児科医師で、医学博士の石北直之氏は、株式会社ニュートン(本社:岩手県八幡平市)と共同研究を行い、3Dプリンターによる人工呼吸器を完成。14日、国際宇宙ステーションでの世界初の製造実験に成功した。

2017/01/25

-

政府「サイバーセキュリティ月間」実施

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)は2月1日~3月18日にかけて「サイバーセキュリティ月間」を実施する。関係団体と協力し、国民へのサイバーセキュリティの普及啓発活動を開催。今年はアニメ映画「劇場版ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」とタイアップした。

2017/01/24

-

-

糸魚川大火1カ月。「被災者生活再建支援システム」を活用し、り災証明書申請開始

新潟県糸魚川市は大規模火災から1カ月経過した22日から、被災者に対して被災者生活再建支援法に基づくり災証明書発行のための申請受付を開始した。市では証明書発行のため被災者生活再建支援システム」を導入。システムを開発した中心メンバーの一人である新潟大学危機管理室災害・復興科学研究所教授の田村圭子氏は「1人の取り残しもない生活再建を目指したい」と語気を強める。

2017/01/24

-

東京都、防災アプリコンテスト

東京都は23日、都のオープンデータを活用した、防災に関するウェブサービスもしくはアプリを募集する「東京都オープンデータ防災アプリコンテスト」を開催すると発表した。3月6日まで応募を受け付ける。

2017/01/24

-

海外リスクセミナー海外拠点の危機管理と海外事案の情報収集の手法

犯罪、事故、大規模災害、政変、暴動、テロ…近年、企業を取り巻く海外リスクは増大、かつ多様化しています。企業の国際化が加速するなか、海外出張者や赴任者、さらにはその家族の安全に配慮し、危機管理体制を構築することは企業の重要な責務となっています。

2017/01/23

-

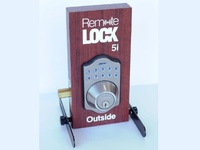

クラウド利用した暗証番号式電子錠

株式会社構造計画研究所は17日、LockState社(本社:米国コロラド州)が開発したWi-Fi型スマートロック「RemoteLock」を日本で販売開始したと発表した。暗証番号を利用し開閉。鍵の紛失や盗難を防止し、居住者の安全性を高める。

2017/01/23

-

総務省、優秀なサイバー対応を表彰

総務省は18日、優秀なサイバーセキュリティ対応を最前線で行っている個人や団体を表彰する「サイバーセキュリティに関する総務大臣奨励賞」の公募を開始した。2月28日まで受け付ける。

2017/01/23

-

マクニカ、画面録画する内部犯行防止ソフト

サイバーセキュリティ対策事業を手がけるマクニカネットワークス(本社:横浜市)は19日、米ObserveIT(オブザーブイット)社と販売代理店契約を締結したと発表した。マクニカ社は情報漏えいなど内部不正を防ぐため、画面の録画によりユーザーの行動を見張るオブザーブイット社のシステム販売を行う。

2017/01/23

-

国内最長9時間連続通話可能な衛星電話

ソフトバンクは16日、衛星電話「501TH」を発売した。国内最長の約9時間の連続通話が可能。価格は8万7600円だが新規契約の場合割引があり、実質負担金は2万3520円(ソフトバンク直営店もしくはオンラインショップで購入の場合、いずれも税込)。

2017/01/23

-

-

一口サイズの「災害備蓄用焚黒糖」

加工黒糖・砂糖製品の製造、販売をする上野砂糖株式会社(本社:大阪府大阪市)の「災害備蓄用焚黒糖(たきこくとう)」は、粉状の加工黒糖を同社独自の技術でキャラメルのような形の一口サイズに成形した災害備蓄用食だ。

2017/01/20

-

NTT、竹芝で多言語防災情報を配信

NTT、NTTコミュニケーションズ、NTTアイティ、一般社団法人CiP協議会、鹿島建設と東急不動産が出資する特定目的会社のアルベログランデは16日、東京・港区の竹芝エリアにおいてデジタルサイネージとスマートフォンを通じた災害情報提供の実証実験を開始した。スマホには多言語で配信。3月中旬まで実施する。

2017/01/20

-

BSI、BCトレーニング勉強会

BSIグループジャパンは3月16日、東京・港区の同社にて「BC(事業継続)演習トレーニングコース」と題した、災害時などにおける事業継続の演習に関する勉強会を開催する。演習計画を策定するBCM担当者などが対象。受講料は3万円(税抜)。

2017/01/20

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)