2017/02/10

未来のレジリエンス・テクノロジー

地域住民と行政の情報を一体に!eコミュニティ・プラットフォーム【前編】

防災科学技術研究所(防災科研)は英語名表記をNational Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention から National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilienceに変えたばかりです。略称NIEDは変わっていません。災害から守る防災に注力してきましたが、今後は災害からの回復、レジリエンスにも力を入れるという方針を掲げました。

防災科研は様々な自然災害を観測・予測し、得られた結果の評価・検証を行うとともに、個人・地域・行政に必要な情報システム・対策技術の研究・開発と社会実装を通じて、災害に強い社会の実現を目指しています。

私が防災科研で取り組んでいるのは、地図を中心とした情報共有です。2006年に入所して調査していたのは地域の防災マップづくり。地域の人たちや子どもたちが参加して、地域の危険エリアや過去に災害が起こった場所などの情報を持ち寄って地図上に記入する取り組みです。作った地図情報は継続して更新できるようにウェブ上で管理していました。

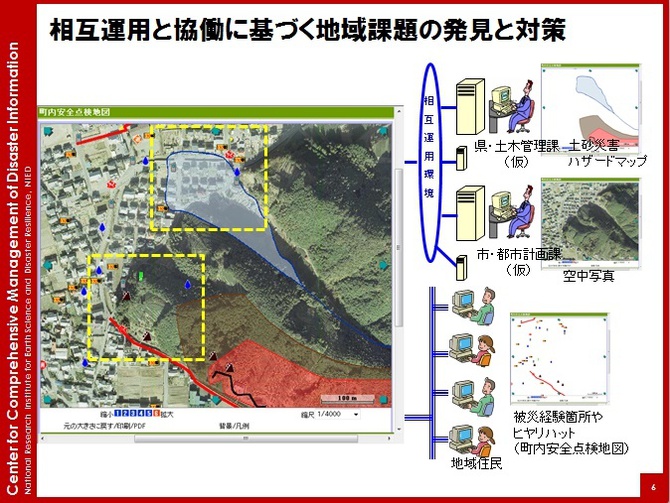

このときに疑問に思ったのは、地域の人たちはここまでやっていながら、行政の発行する地図、特にハザードマップを使おうとしない。なぜかと聞くと、行政は地図を紙で配付していてどうも使い勝手がよくない。そこで、行政の持っている空中写真やハザードマップを地域の地図情報に組み込んで活用しようとしました。

そうすることで判明したのは、地域と行政との持っている危機意識の食い違い。例えば、行政が土石流の危険性のある地域だと認識しているエリア周辺に住んでいる人はそこを安全だと思っている。現地に行ってみると確かになだらかな丘がある。一見、土石流がおこるようには見えないが行政はその危険性を把握しているのです。

反対に、地域の人たちが氾濫しやすく危険な水路だと経験的に知っているところを、行政が認識していないケースもありました。このようにお互いの情報を重ね合わせるだけで新しい発見が得られて、コミュニケーションも発生する。この情報共有のメリットをもとに進めたのがeコミュニティ・プラットフォームです。

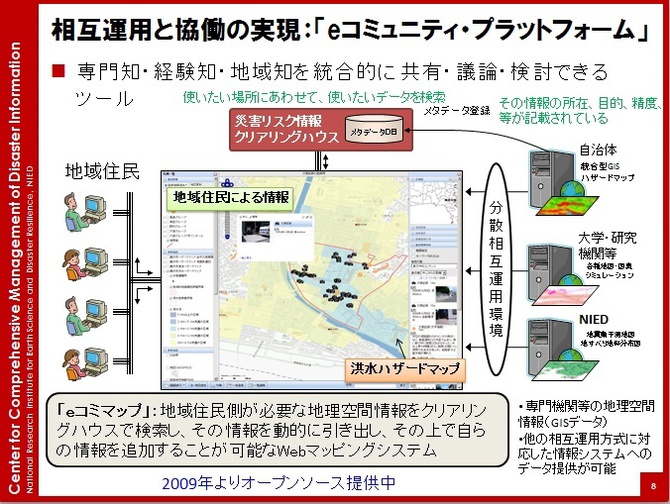

この取り組みでは地域防災の共助と地域防災力を高めるために、日常のコミュニティでどういった情報コンテンツや情報ツールを使えばコミュニケーションを促し、コミュニティに役立つのかを調べる実証研究を繰り返していました。研究としてつくったこのシステムを社会に生かすためにオープンソースとして公開しました。

eコミュニティ・プラットフォームは国や自治体、大学、防災科研などの研究機関が持っている情報から、住民が必要のエリアの情報を抜き出し、さらに自分たちの情報を重ね合わせられるツールです。

例えば、実際に防災マップづくりイベントで地域を歩き、危険な場所や安全な場所を洗い出して地図にまとめたうえで、eコミュニティ・プラットフォーム上で地図を重ねて、行政とともにリスクを含めて検証して課題などを話し合う。こういったイベントが地域で開催されるようになりました。

地域で作った地図を一般的なA4紙にプリントアウトして話し合いもできますし、ウェブベースなのでイベントに参加できなかった方の意見も後から加えられる。ウェブ上で地図情報を進化させていく取り組みです。マップを並べて組み合わせるゲームを取り入れて、避難場所や崖崩れが心配な場所、周辺にある防災のための設備、潜んでいる危険性について家族でのコミュニケーションを促す取り組みにもなりました。

このような活動を続けることで、地域の防災地図が育ちますし、地域のコミュニケーションも活発になります。

次に、このeコミュニティ・プラットフォームをベースにして、各現場の主体ごとに業務や活動に必要な情報が順次表示・活用できるシステムへ発展。東日本大震災では、使えるデータを現場で活用するために、情報を仲介するハブをつくって現場で引き出せるようにし、災害対策本部やボランティアセンターで活用されました。

例えば、釜石市ではがれきの撤去要請や処理状況の管理を写真も活用して地図上で行いました。宮城県では各自治体の災害ボランティアセンター情報を取りまとめ、ボランティアニーズ把握などボランティア管理にもこのシステムが利用されました。

また、各自治体が外からの情報を取り込んで利用できる、危機管理クラウドの開発にも取り組んでいます。それは、汎用的な地図ツールを操作する感覚で自治体の各業務に合わせて利用できるシステムで、ガイド機能を組み込んで、担当者が迷うことなく使える地図システムを目標に設計しています。オープンソースで提供し、複数の自治体で導入されています。

このように地図を中心とした情報共有に取り組んできた我々が、今、目指しているのはシステム間の情報流通に支障の出ない仕組み作りです。

■後編はこちら

http://www.risktaisaku.com/articles/-/2381

(了)

未来のレジリエンス・テクノロジーの他の記事

おすすめ記事

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方