2023/02/19

事例から学ぶ

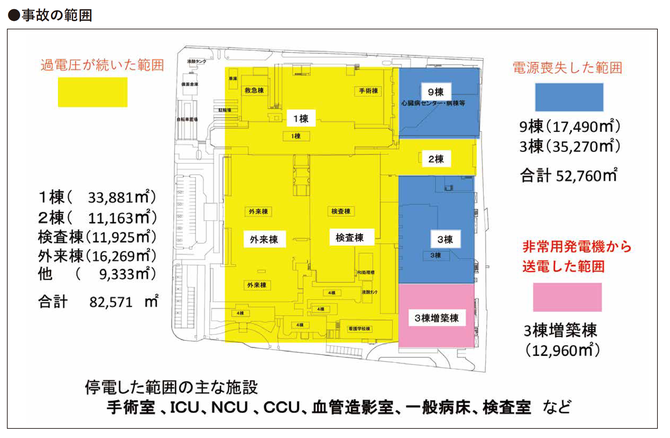

災害拠点病院に指定されている倉敷中央病院(岡山県倉敷市)は2016 年、集中治療室(ICU)や手術室など病院の約半分が突然の電源喪失に見舞われた。自然災害や落雷によるものではなく、原因不明で非常用発電機も作動しない。だが、現場スタッフは臨機応変に対応して緊急業務を続け、医療事故を起こすことなく危機を回避した。こうした対応ができた理由の1つが、医療機関の安全性を審査する国際認証への取り組みだ。2018 年の西日本豪雨では倉敷全体が大規模な浸水被害に見舞われたが、同病院ではその後も国際認証を柱に危機管理力を高めている。

倉敷中央病院

岡山県倉敷市

※本記事は月刊BCPリーダーズvol.35(2023年2月号)に掲載したものです。

❶突然の停電でも手術を継続

・突然の停電で、患者とスタッフが暗闇の中に置かれることになったが、それぞれの現場が適切に行動をした。

❷JCI認証により訓練が徹底されていた

・2016年3月に近畿、中国、四国地方の病院で初めてJCIの認証を取得した。

❸継続的に危機管理力を向上

・2018年7月に起きた西日本豪雨以降、市のBCPプロジェクトに参加し、地域とともに災害対応力を高めている。

突然の停電が襲う

岡山県倉敷市にある倉敷中央病院を突然の停電が襲ったのは、2016年11月2日だった。「非常に深刻な状態でした」と同病院の施設・環境部電気課で課長を務める富永秀次氏は振り返る。

倉敷中央病院は、岡山県西部の医療を担う中核病院だ。病院の延べ床面積は東京ドーム3個分ほど。ヘリポートを備え、病床数は1172床、29室の手術室を備え、1 日平均945人が入院し、外来患者は約2500人が来院する。災害拠点病院に指定され、約560人の医師をはじめ職員数は約3800人。症例の多様さと症例数で日本トップを走る。

2016年当時は手術件数と救急搬送入院の患者数が日本で最も多い病院だった。11月12日の入院患者は1060人で、50件の手術が予定されていた。

停電が発生したのは13時23分。手術室には10人の患者が滞在していた。突然の停電で、患者とスタッフが暗闇の中に置かれることになった。照明も消え、患者の容態を表す生体モニターも止まった。バッテリーで稼働させたが、最低限の表示に限られた。むろん電気メスや内視鏡などの医療器具も利用できない。しかも、ほとんどのエリアで非常用電源に切り替わらなかった。

停電した手術室のうち3室では送電が止まったままだった。富永氏は「この時間帯は手術がたまたま少なく、後に3室だけでラッキーだったと医師に言われました」と語る。

手術中の患者の容態を見守る麻酔医たちは、手動に切り換えて麻酔を継続。各手術室には麻酔科医を2人配置して対応した。医療機器をコントロールする臨床工学技士たちは、医療用ガスの供給圧を確認。圧縮空気を送るコンプレッサーの停止に備え、圧縮空気ボンベの手配などに動いた。

手術担当をしていた看護師は、術野を照らす懐中電灯のような光源を探し、停止し入力できないPCの代わりに記録用の紙を集めるために動いた。意識のある患者には声をかけたり、付き添ったりと安心させる行動に注力した。

停電の影響はあらゆるところで発生。病院だけに命の危険性に直接関わる危機的事態だった。集中治療室では人工呼吸器や人工透析を手動に切り換えた。在宅用の酸素濃縮器使用中の患者には酸素を供給した。内視鏡検査やMRIなど各種検査は中断。ナースコールや監視カメラ、エレベーター、受付機、自動支払機が不能になった。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方