2011/05/25

事例から学ぶ

60キロ圏内の独自基準で対応

東京電力の福島第一原発事故に伴い、従業員の安全対策にいち早く乗り出した企業がある。半導体製造装置メーカーのディスコ。

放射性物質の漏えいが指摘されてから1週間ほどで独自の行動基準を設け、福島第一原発近くの顧客対応などに適用している。

福島第一原発事故の対応について、政府は半径20 キロ圏内を避難地域(警戒区域)に、20 〜30 キロを屋内退避地域に、また20 キロ以遠の周辺地域においても、気象条件や地理的条件により、同発電所から放出された放射性物質の累積が一定値に達する恐れのある区域を「計画的避難区域」と指定している。

これに対し同社では、半径60 キロ圏内については、原則として従業員を立ち入らせない独自基準を打ち出した。「政府やマスコミの発表をそのまま信じていいという確信が持てないため、国の基準の2倍を安全値とした」(BCM プログラムリーダー渋谷真弘氏)という。これに基づき、60 キロ圏外の顧客から部品の調達や修理の要望が入った場合は即応じるが、60 キロ圏内の場合は、顧客と話し合いの上、対応の方法を決めることにしている。「60 キロ圏内のお客様には対応しないというのではなく、お客様からのサービスコールが入った時点で、会社としてすぐに第一判断が下せるように基準を設定した。60 キロ圏内については、従業員の安全確保をしながら、お客様の要望に応えられる最善の方法を考える」(渋谷氏)。

実際に、震災から約1カ月が経過した時点で、60キロ圏内の顧客から同社が納品した装置を移動したいとの依頼があったが、この時は、所在地と周辺地域の放射線測定値などを確認した上で、放射線測定器と防護服、高性能マスクを持たせて社員を派遣した。放射線量までを細かく定めているわけではないが、万が一、著しく高い値が出ても身を守れる準備をすることで、メンタル面についても負担を軽減できるように配慮したという。

60 キロ圏内での作業に従事した社員については、半年に1回の定期検査を受けられるようにするほか、メンタル相談なども併せて実施していきたい考え。

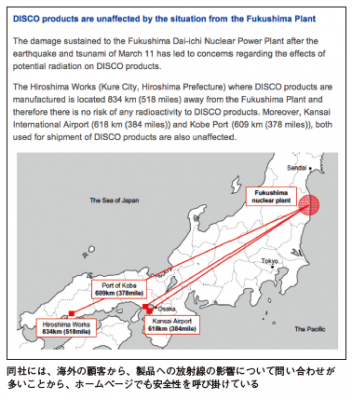

同社では今後、出荷する製品についても、海外からの問い合わせが多いことから、独自に放射線チェックをする方向で準備を進めているという。具体的な手法については4月末の取材時点では検討中だが、国際基準などへの適合も視野に、なるべく早い段階で方向を示したいとしている。

ディスコでは、全社的に防災やBCP(事業継続計画)の構築に積極的に取り組んできた。

3月11 日の地震発生時は、大田区の本社・R&Dセンターでも震度5強の揺れを観測したが、社員は速やかに安全な場所に退避し、机や棚からの物の散乱は見受けられなかったという。同社BCM プログラムリーダーの渋谷真弘氏は「緊急地震速報が鳴った際や揺れを感じた際にはいち早く窓ガラスなどのない安全な場所に避難し、避難する時間が無い場合は机に手をついて安全な姿勢で耐える訓練を行ってきた。そうした行動が確実に機能するよう机の上に物を置かないことも全社的な活動として推進してきた」とする。

防災食や宿泊用の毛布などを備蓄していたことも奏功した。当日は、社員や外来者には安全が確認できるまで社内に留まってもらい、社員300 名に加え、4名の来客、面接に来ていた23 名の学生には会社で宿泊してもらった。社員食堂では、宿泊者に対して炊き出しをしておにぎりをふるまったほか、学生には、社員用のフィットネスルームで寝てもらい、トレーニングウェアや毛布なども貸し出したという。帰宅を希望する社員には、あらかじめノートに名前を書いてもらい、帰宅後は必ず連絡を入れてもらうなど安全確認も徹底した。

一方、BCP については今回発動するには至らなかったが、「想定シナリオ通りの災害が起きることはまずないことを改めて実感した。やるべきことに抜け漏れが出ないよう、その時々の状況に応じて活用できるA4用紙1枚程度のチェックリストを、各種つくれるようにしたい」(渋谷氏)としている。

また、日常的なオペレーションの中で、社用車が何台あるのか、使える部屋が何部屋あるのかなど、会社資源(リソース)をすぐに把握できるように見直しておくことも重要としている。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方