持続可能性(Sustainability)という概念が国際議論の場で登場した経緯について、国連での議論を中心に追ってみたい。1972年に国連人間環境会議がストックホルムで開催された。環境問題についての世界で初めての大規模な政府間会合(通称、ストックホルム会議)である。この中で持続可能な発展という概念が議論され始めた。その後、環境問題への意識が高まり、1987年には、環境と開発に関する世界委員会(ブルントラント委員会)が報告書Our Common Future(我らの共有の未来)を公表した。この報告書の中で、酸性雨、熱帯林の破壊、砂漠化、温室効果による気温の上昇、オゾン層の破壊など、 人類の生存の基盤である環境の汚染と破壊が地球的規模で進行していることが指摘された。そして、この背後には、 過度の焼畑農業による熱帯林破壊に見られるような貧困からくる環境酷使と、富裕に溺れる資源やエネルギーの過剰消費があることが指摘された。その上で、われわれは、こうした開発と環境の悪循環から脱却し、環境・資源基盤を保全しつつ 開発を進める「持続可能な開発(Sustainable Development)」の道程に移行することが重要であると結論づけた。また本報告書では、持続可能な開発という用語を「将来の世代のニーズを損なうことなく、現代のニーズを満たす開発」であると定義した。このような流れから、環境への配慮を踏まえた開発がグローバルの共通認識となった。

次に具体的なグローバル課題への対応と企業活動との関係についてレビューしておきたい。1992年にリオデジャネイロで地球サミット(国連環境開発会議)が開催された。ここで、環境と開発の両立を目指し、貧困問題、環境問題、経済発展など地球規模の課題に対し国際社会の具体的な行動を促す指針としてアジェンダ21が採択された。アジェンダでは、環境に配慮した経済活動へと移行することが謳われ、環境問題を引き起こす原因となる貧困、対外債務、人口問題、持続不可能な消費行動などに対処すべきことが謳われている。このように、社会問題と環境問題は密接な関係性をもつものとして認識されるようになる。

1997年に京都で開催された国連会議(COP3)で、地球温暖化対策のための国際的な枠組みとなる京都議定書が採択された。先進国全体で2008年から2012年に1990年対比で、平均5.2%の温室効果ガスの削減が取り決められた。このような国際的な枠組みの中で経済活動、企業活動が具体的な関連性を持って目標化されていくこととなった。この流れは、2015年のパリ協定へと発展し、さらに実行性が強化される枠組みとなり今日に至っている。

2000年にニューヨークで開催された国連ミレニアム・サミットで、開発分野における国際社会共通の目標としてミレニアム開発目標(Millennium Development Goals: MDGs)が採択された。この中で、極度の貧困と飢餓の撲滅など、2015年までに達成すべき8つのゴール、21のターゲット項目が掲げられ、達成期限となる2015年までに取り組みがなされた。その内容は後継となる持続可能な開発のための2030アジェンダ(2030アジェンダ)に引き継がれた。そして、 2015年に持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)が採択され、17のゴール、169のターゲット目標が設定され、2030年に向け現在取り組みが続けられている。

金融の世界でも関連した動きが登場した。企業の社会的責任を考慮して実施する社会的責任投資(Socially Responsible Investment)といった概念である。これは、市場メカニズムを通じて、株主がその立場、権利を行使し、経営陣に対して企業の社会的責任に配慮した持続的な経営を求めてゆく投資のことをいう。つまり、企業が利益だけでなく、環境、社会にも配慮した経営を行うべきという考え方である。これは、従来の企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility: CSR)で謳われた考え方から一歩進めて、経営戦略そのものに持続可能性を組み込むことを奨励する考え方である。そして、投融資判断において、これらの要素を考慮することが提唱されることとなる。2006年に国連は、責任投資原則(Principle for Responsible Investment: PRI)を提唱し、機関投資家が、投資分析や意思決定プロセスの中にESG(Environment, Social, Governance)の視点を取り入れることを提唱している。このような流れの中から、ESG投資が拡大することとなった。

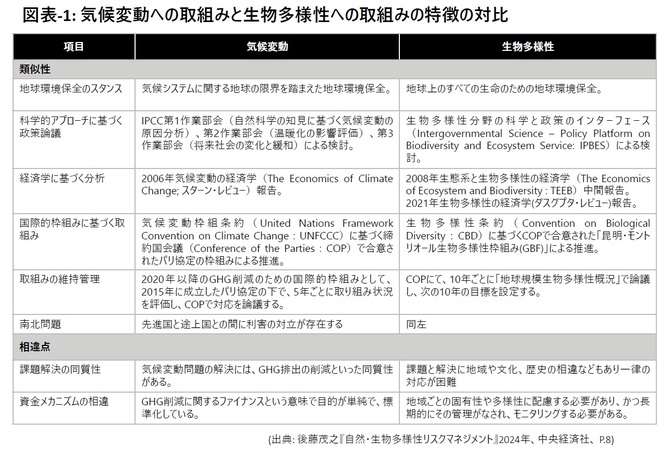

社会・環境問題の解決と企業活動、金融活動との関係性は、広範で多様な視点から国際的に論議されてきた。並行して、地球温暖化対策という喫緊の環境問題への具体的対応策の論議が進められ、その取り組みに関する国際的枠組みが構築されてきた。その後の生物多様性問題についても同様の枠組みが踏襲され、議論が進められてきた。(図表-1参照)このように、地球環境問題に関する取り組みの枠組みが企業を環境問題に巻き込み、環境問題への取り組みの国際的枠組みの下で企業活動に影響力を及ぼしていくこととなる。

これらの取り組み過程で、サステナビリティは世界的な共通言語となっている。そして、企業においてもサステナビリティを経営理念に取り入れた「サステナブル経営」の動きが加速してきた。

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方