第1回 雪印乳業の事故は会社をつぶすに値するのか

眞崎 達二朗

眞崎リスクマネジメント研究所代表、GRC ジャパン株式会社顧問。コンサルビューション株式会社顧問。株式会社ニチオン顧問。京大法学部卒。1957 年住友銀行入行。本店支配人などを経て、同行退職後、山之内製薬株式会社役員、銀泉株式会社役員など歴任。05年6 月中小企業庁「中小企業BCP 策定運用指針」作成プロジェクトの有識者会議メンバー。

2011/01/25

企業を揺るがした危機の真相

眞崎 達二朗

眞崎リスクマネジメント研究所代表、GRC ジャパン株式会社顧問。コンサルビューション株式会社顧問。株式会社ニチオン顧問。京大法学部卒。1957 年住友銀行入行。本店支配人などを経て、同行退職後、山之内製薬株式会社役員、銀泉株式会社役員など歴任。05年6 月中小企業庁「中小企業BCP 策定運用指針」作成プロジェクトの有識者会議メンバー。

平成12年(2000年)6月30日以降、新聞に報道された雪印乳業㈱大阪工場の加工乳中毒事件はもう皆様の記憶からは大分薄れているかもしれません。私は、主としてキャッシュフロー・リスクの視点からこの事件を分析しておりますが、その過程で色々考えさせられることがありました。

例えば、『失敗学のすすめ』の著者、東大名誉教授の畑村洋太郎先生は、『失敗を絶対に成功に変える技術』という共著の御本の中で、「過去の失敗を生かそうとしない悪しき企業文化を持つ雪印乳業の事故は会社をつぶすに値する」とおっしゃっています。

「皆様はどう思われますか」と尋ねてもご返事に困られることでしょう。

実は、雪印乳業は今回の事故の45年前、昭和30年(1955年)3月に、東京都で学校給食の粉乳の中毒事故を起こしています。3月2日付けの朝日新聞夕刊では「都内で330人の中毒患者を出した」と報じられ、5日の同朝刊には「中毒患者は1629人」とあります。事故の原因は「北海道の工場で、製造中に機械の故障と停電事故が重なったために、原料の牛乳に溶血性ブドウ球菌が発生した」(3月10日朝日新聞)ことによるものでした。

平成12年の中毒事故も、「北海道の工場で停電事故があり、その結果、脱脂粉乳に病原性黄色ブドウ球菌が増殖して毒素が発生していた」(平成12年8月19日朝日新聞)ことが原因であると報じられました。「停電による毒素の発生」を繰り返しているので、「過去の失敗が生きていない」と言われているわけです。何故そうなったのでしょうか。

前回の事故の教訓が会社のDNAになっていない理由は、まずは45年という時間の経過ですが、根本的には45年前の事故が雪印乳業の業績・キャッシュフローにほとんど影響を与えていなかったことが大きな理由だと私は考えています。もし、前回の事故による業績・キャッシュフローの悪化が雪印乳業の事業の存亡に関わっていたら、時間の経過に関わらず、いつまでも事故の教訓は会社の記憶に留まっていたはずです。

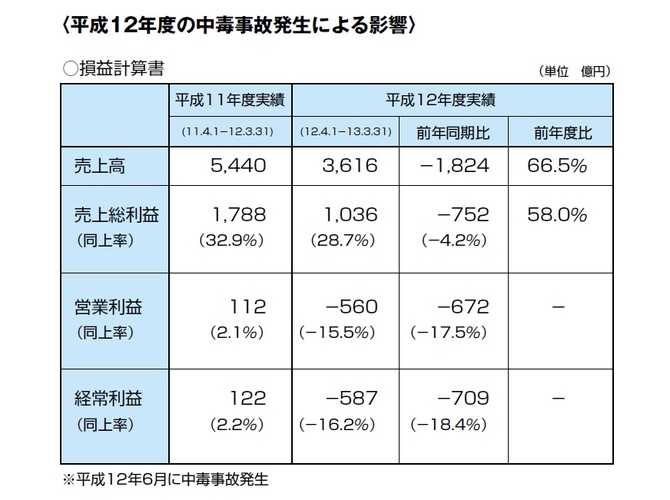

下記の損益計算書に明らかなように、平成12年の事故で、事故期の売上は2/3に激減し、売上総利益も2/3に激減、経常利益は709億円悪化しました。

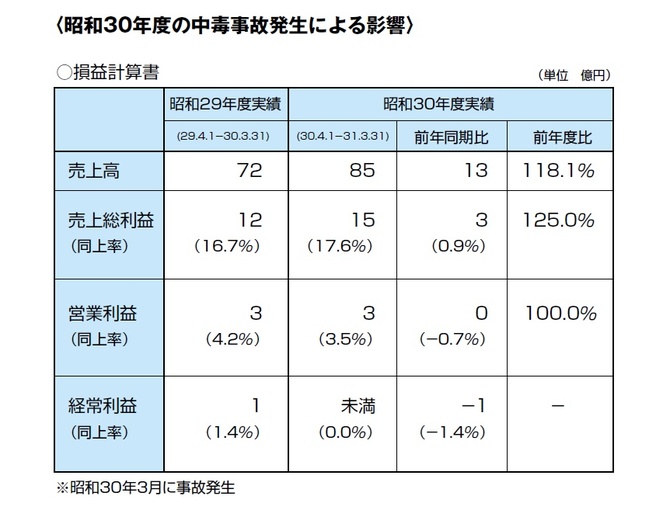

45年前は事故期の翌年(前期の3月に事故が発生しているので実質事故期)の売上は18%も増加、売上総利益も25%増加しています。ただし、純利益(当時は経常利益の記載なし)は悪化しています。これは事故処理の費用が影響しているためと思われますが、根本的に事故の業績・キャッシュフローへの影響はほとんどありませんでした。

同じ失敗をしたのに、なぜ失敗の影響がこんなに違ったのでしょうか。以下のような要因が考えられます。

A:社会の反応・消費者の反応

45年前は、製造物責任の思想がまだ確立しておらず、社会の反応・消費者の反応は今日ほど企業にシビアではありませんでした。後で触れますが、昭和30年(1955年)3月の雪印乳業の中毒事故の直後、同年8月に発生した森永乳業㈱の「ヒ素ミルク事件」が欠陥製品による大規模事故発生の走りであり、製造物責任法成立の端緒となりました。

B:事故後の会社側の対応と新聞・テレビ報道の影響

前回の事故の際は社長以下、会社側の対応は誠心誠意であったのに対して、今回は社長が、「わたしは寝ていないんだ」と報道陣に対し発言をしたことが、テレビで放映され、非難されるなど不手際が目立っています。

昭和30年(1955年)3月末のNHKのテレビ受信契約者数は僅々5万3000件※であったのに対し、平成12年(2000年)3月末契約者数は3688万件です。テレビ報道の消費者に対する影響は非常に大きかったと思われます。(※NHK調べ)

企業を揺るがした危機の真相の他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方