2016/05/27

業種別BCPのあり方

■安全確保のためのソフト対策

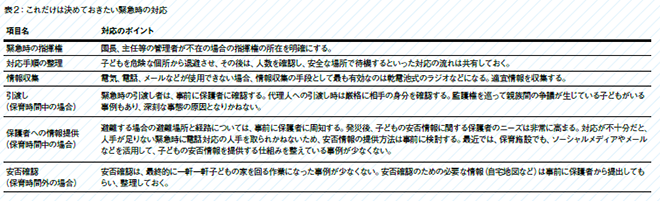

保育施設の職員は、子どもの負傷や発熱など高頻度低烈度型の事件・事故への対応は、日々の業務の中で習熟している。しかし、低頻度の災害については、日々の業務で習熟する性質のものではなく、施設として一定の方針を示しておくことの重要性は高い。緊急時の対応方針として、最低限以下の6項目はルールを決めておく必要がある。(表2)

■運営の継続・早期再開に向けた対応

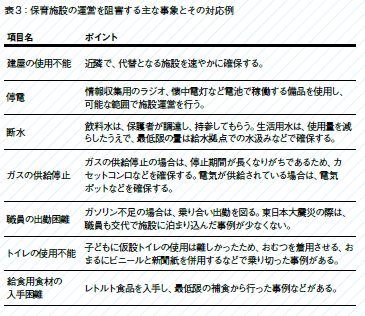

子どもがいったん保護者の元に帰った後は、いつから保育施設の運営を再開できるかが大きな問題となる。現状、保育施設では、災害や事件事故発生時の初動対応マニュアルは作られていることが多いが、事業継続に関する取り決めはないことが多いようだ。文書として職員間で共有するかはともかく、事業継続計画策定の手法を用いて、保育施設の運営を阻害する事象への対応策を決めておくことは有効だと考える。主なものを以下に示す。(表3)

■対策の実効性向上に向けた取組み

表1や表2に示した部分は、日々の業務の中でも常に心がけておくべきことが多く、全職員に研修を行い、周知徹底を図るべきである。保育施設は毎月1回訓練を行う事例も多く、ほかの業種に比べると訓練は徹底されている。これに加えて、様々な事象に対して対応力を向上するべく、計画的に訓練のバリエーションを増やしていくことが重要である。

また、表3に示したような対策を、単独の保育施設で実施するのは難しいことが少なくない。普段から周辺の施設と情報の共有や交流を図り、助力や物品の融通などの支援を要請できる関係を作っておくことが保育施設にとっては存続の基盤となる。

また、リスクファイナンスという観点からは、補助金の確実な確保は重要である。過去の災害事例では、片付ける前の被害状況がわかる写真などがないために、国や地方自治体からの支援を十分に受けることができなかった事例があるようだ。被害を受けたら、写真をなるべく多く撮影しておくことを勧める。また、補助金に関する取扱いは災害発生直後から変更されるため、自治体との連絡を密にとることも心がけたい。

「災害時の保育園の危機対応に関する研究」石井博子ら、(保育科学研究第2巻2011年度)

- keyword

- 業種別BCPのあり方

業種別BCPのあり方の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/13

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方