2016/05/17

おかしくないか? 日本の防災対策

今回は、企業の防災・減災対策の基本ともいうべき「従業員の安否確認」について、検討してみましょう。従業員の安否確認については、会社の安全配慮義務と、BCP(事業継続計画)の達成という大きく2つの目的がありますが、勤務時間外と勤務時間内に分けて、Q&A方式で記載してみましたので、参考にしていただければ幸いです。

編集部注:この記事は「リスク対策.com」本誌2014年5月25日号(Vol.43)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです。(2016年5月17日)

Q1 勤務時間外に地震が発生し、会社に誰もいない場合、従業員の安否確認は何のために行うのですか?

A1-1 安否確認の目的を明確化する

安否確認とは、従業員が「①無事かどうか、②出勤可能かどうか」について確認するためのものです。震災直後、電気や通信、公共交通機関が止まり、主要幹線道路も緊急車両以外が通行禁止となる中で、安否確認の必要性を再考してみましょう。

まず、無事であるかの報告ですが、従業員が自宅で震災直後に負傷したり、万一死亡したとして、会社として直ちに何らかの対応を講じることはできません。このため、震災直後の通信手段の不通時に、出勤を伴わない「単なる安否確認」の必要性は低く、通信手段が回復してから行えば良いのではないかと考えられます。

一方、従業員が参集できるかどうかの確認は重要です。特に、ライフライン関連企業や医療機関など生命維持に不可欠な企業などでは、震災直後から緊急対応が求められています。このため、事前に「緊急時の参集態勢」を定め、必要な社宅を用意したり、参集できなかった場合の代行者も定めています。こうした企業では、実際に緊急参集ができたかどうかが重要であり、その結果として安否確認がされています。

また、震災直後に緊急対応を必要としない企業では、従業員をむやみに出社させることは、人命救助やライフライン復旧の妨げとなる場合も考えられます。このため、建物設備などの被害状況把握ほか、社内での二次災害防止措置を講じるため、「必要最小限の従業員が参集する態勢」を、あらかじめ定めておくことが重要です。

A1-2 震災直後の実施すべき業務と参集態勢

勤務時間外に地震が発生した場合、どのような業務を実施し、そのために誰が参集しなければならないかを検討しましょう。

多くの企業では、BCPを策定し、業務の現況分析を行うとともに、業務ごとの復旧目標時間を設定し、時系列に応じた業務概要とそれに必要な従業員数(参集すべき人員)を定めています。しかし、こうした時系列に応じた業務の実施方法まで細かく明記している企業はほとんどありません。

そこで、筆者がBCP(あるいは震災直後の対応マニュアル)の策定支援を行った事例を紹介します。

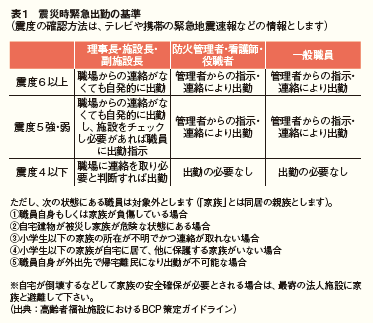

震災直後から実施すべき業務が山積している行政、医療機関、入所者がいる社会福祉施設では、人命救助や利用者などの安全確保、ライフラインの復旧など、緊急かつ重要な業務を実施しています。このため、震度に応じた役職者別の参集態勢を定めて、徒歩や自転車、バイクで参集することとなっています(表1参照)。

一方、震災直後に緊急業務を実施する必要性のない企業などでは、震災直後に電気や通信、公共交通機関が止まり、主要道路も緊急車両以外が通行禁止となる中で、従業員を出社させること自体に問題があります。そこで、施設・設備などの維持・管理などに必要な従業員もしくは近隣の従業員のみ、緊急参集させることと定めておきます。

A1-3 緊急時の参集態勢の疑問点

多くの企業などのBCPには、「○○時間内に実施すべき最優先業務」が定められ、そのため「○○時間以内に参集可能人員は○名」と記載されています。

ところが、その人数が実際に参集できるとは限りません。それは、「従業員本人やその家族がケガをせず、1時間以内に4㎞を歩いて来る(自転車の場合10㎞)」との前提で、参集態勢が定められているからです。実際に、誰もケガをせず歩いて時間通りに来られるか、道路が通行できるかなど疑ってしまいます。現実的には、家族の安否を確認後、多少の準備をして自宅を出るまでには、小1時間かかると考えるべきであり、さらに歩くとしても、道路も何らかの損傷などを受けている可能性があり、平常時の2倍以上の時間はかかるものと想定しておくべきです。

また、「まずは自分の安全確保、次に家族の安否確認の上で出勤」というルールを定めている企業がほとんどだと思いますが、家族が死亡やケガをして安全が確認されない場合、出勤することは難しいでしょうから、実際の参集人員はさらに少なくなってきます。

さらに、過去の災害では、参集した従業員が3日3晩、不眠不休で業務に従事したとの話も聞きますが、1日目は何とか頑張ることができても、2日目は休憩するか、自宅や家族が心配で帰宅させる必要もあることなどから、交代要員も考えておかなければなりません。

- keyword

- おかしくないか日本の防災対策

おかしくないか? 日本の防災対策の他の記事

- 【最終回】震災対策訓練を考える~シナリオなき訓練のススメ~

- 第4回 無駄な備蓄をしないポイント

- 番外編 震災直後の「情報の共有化と情報トリアージ」

- 第3回 企業よ、急いで安否確認をするな

- 第2回 被害想定を信じるな

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方