2019/04/02

本気で実践する災害食

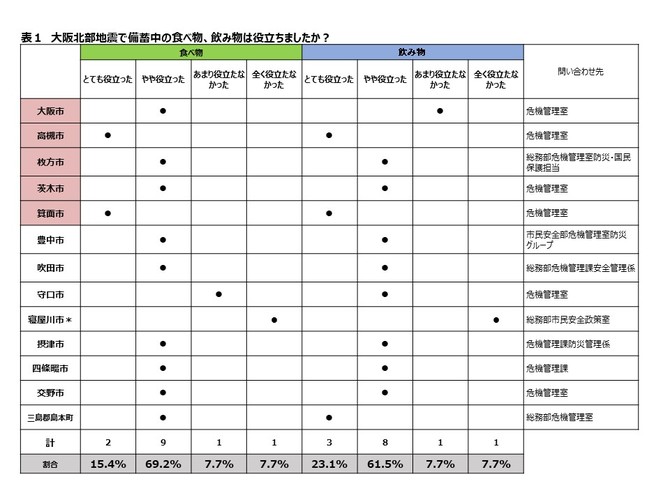

「備蓄していた飲料水、食べ物はどの程度役立ちましたか?」と尋ねたところ、食べ物と飲み物が「とても役立った」は15%、で予想外に少ないものでした。「やや役立った」は共に60%台です。役立たなかったは共に8%でした。役立った場所は避難所が8割、残り2割は学校、駅前、断水した地域と答えています。

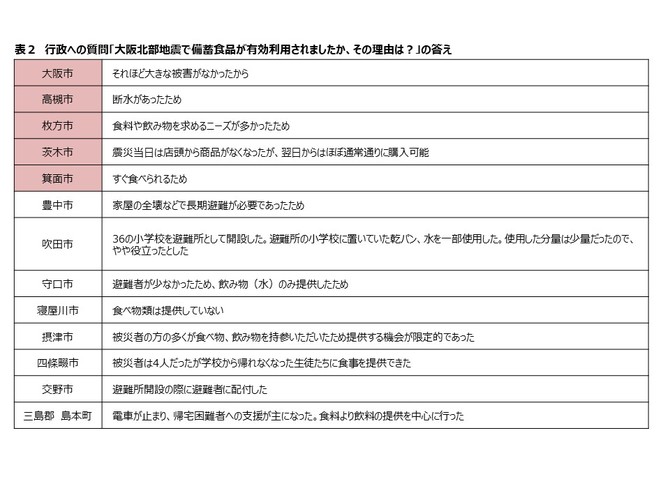

「どの程度役立ったのか」その理由を尋ねると、それほど大きな被害ではなかったため(大阪市)、震災発生直後は店頭から食品が消えたが、翌日からほぼ通常通り買い物ができたから(茨木市)、避難者が少なかったから(守口市)などと答えています。その中で注目されるのは「避難者の多くが食べ物と飲み物を避難所に持参したので行政が提供する機会が限定的であった」(摂津市:備蓄食料の47%が乾パン)でした。

これだ! アルファ化米を被災者が食べるシーンや記事が見られなかった理由の一つが見えました(表2)。

以下、避難所の食事の様子が伺える新聞記事を産経新聞大阪本社朝刊から拾ってみました。

地震発生翌日の記事(産経新聞大阪本社版 6/19)

○運転再開を待つ駅前ではコンビニ、売店は閉店時間を繰り上げて夕方ごろに閉まり、自動販売機の水やお茶の大半は売り切れていた。

○避難所では壁際に敷かれたマットの上に家族ごとに固まって座り、スーパーなどで買ってきた「おにぎりなど」を食べていた。

○―給水タンクが設置され、水筒やペットボトルを持参した人たちが訪れた。(高槻市小学校の避難所)

地震発生3日後の記事(産経新聞大阪本社版6/21)

○スーパーやコンビニでは発生直後に食料や水が品薄になった。コンビニではカップ麺、冷凍食品、水がまたたく間に売り切れた。

○食事は冷凍食品ばかりで「体調面が心配」という人もいる。備蓄は大切であると実感している。

地震発生1週間後の記事(産経新聞大阪本社版6/25)

○ガスが止まったため、スーパーで大量に冷凍食品を買い込んで自宅の電子レンジで温め、避難所に持ち込んで食べる。ガスが復旧した23日、好物のオムライスを自宅で作り避難所で待つ子どもに持って行って食べさせた。

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/06

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方