2016/05/20

スーパー豪雨にどう備える?

2004年7月13日、新潟県中越地域を大規模な集中豪雨が襲い、五十嵐川や刈谷田川など6河川で11カ所が破堤、洪水や崖崩れが多数発生する記録的な災害が発生した。通称「7.13水害」と呼ばれるもので、新潟県内だけで死者15人、建物全壊70棟、半壊5700棟、その他床上・床下浸水が8000棟以上に及んだ。中でも三条市は死者9人、建物の被害棟数が1万985棟に達するなど、甚大な被害が出た。新潟県では、2011年7月にも大雨により信濃川水系の6つの河川で堤防の決壊が相次ぎ、三条市を含む広範囲で浸水被害が発生し、5人の死者が出ている。多発する水害に自治体はどう対策を講じているのか、三条市、見附市、新潟県の対応を取材した。

三条市では、7.13水害の経験を教訓に、翌年から「三条市水害対応マニュアル」の策定に取り組んだ。当時は、市の職員を含め、市民、企業、関係組織の人々が、災害発生時にどう行動するのか、行動にどう優先順位をつけるのか、などが不明確だったとの反省が背景にある。

「ポイントは、誰がどういう行動をとるかを明確にしたことです。自助(市民)共助、(自主防災組織・民生委・員消防団・自治会)、公助(消防を含む市職員)とに分けて、とるべき行動をきめ細かくマニュアル化しました。災害発生時には、各自が自分たちの行動基準に従って行動できるようになりました」と市総務部行政課防災対策室主事の岡田了氏は説明する。

今年6月22日、同マニュアルに基づいた水害対応総合防災訓練が行われた。7.13水害の翌年から実施しているもので、行政だけではなく、市民や企業も参加。マニュアルを机上の計画としてではなく、確実に実行できるように体得することが目的だ。市民には市の広報などで訓練実施を知らせ、全戸配布している「三条市豪雨災害対応ガイドブック」の確認を呼びかけた。土のう作りには、水害で7.13被害を受けたコロナなど五十嵐川沿いに拠点を持つ企業4社が参加。参加者には災害の発生時刻や場所、規模などは事前に知らせず、防災担当者が発表する状況の推移に対応して、マニュアルに沿って柔軟に災害対応活動が行えるかを検証した。

ハザードマップは「行動指南型」

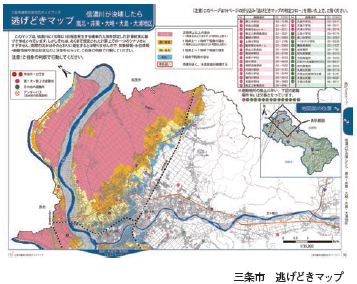

全戸に配られる「三条市豪雨災害対応ガイドブック」は、A4版46ページの小冊子で、「気づきマップ」「逃げどきマップ」「浸水想定区域」「土砂災害危険箇所図」の4種類の「行動指南型のハザードマップ」になっている。

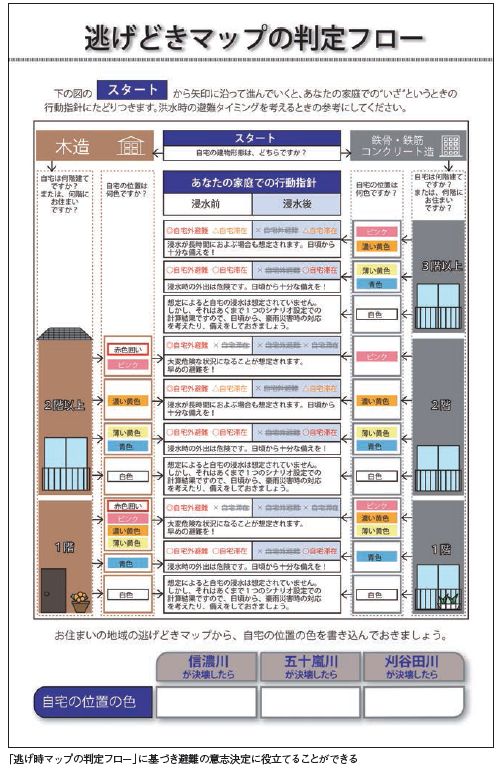

最大の特長は、それぞれのマップで自分の住んでいる地区の特性が確認でき、避難するか自宅に留まるべきか、どのようなタイミングで避難すべきかなど、住民が自ら考え、意思決定できるように「逃げどきの判定フロー」がついていること。

「逃げどきマップ」を見ると、信濃川や五十嵐川、刈谷田川が決壊したときに、自宅がどのような状況(浸水状態)になるかが確認でき、自宅の構造や階数に応じて、浸水前と浸水後でとるべき避難行動が地区ごとに細かく示されている。 3つの川については、「河川ごとに市が配布体制をとる基準水位や、いつ避難勧告を出すかの基準が決められています。浸水してからの自宅滞在が困難な地域は早めの避難が重要ですが、ハザードマップで色分けして示すだけだと、避難場所に向かって水の中を避難するのが普通といったイメージが刷り込まれてしまいます。水の中を水平避難するより、自宅の2階以上に留まる方が安全という場合もあります。市民の皆様には普段からお住まいの地域の災害特性を把握するとともに、自ら積極的な情報収集を心掛け、適切な避難行動をとることが重要だと訴えています」(岡田氏)。

ガイドブックの表紙には、「これだけはおさえてほしい三ケ条、最重要!」と題して下記の項目が記されている。

第一条:洪水災害や土砂災害には、早めの避難が重要

第二条:災害・避難情報は、待つことなく、自ら積極的に収集

第三条:犠牲者ゼロには、地域の力が不可欠

特に注目したいのが第二条で、補足として「避難勧告や避難指示などの災害・避難情報は確実に伝わってくるとは限りません。自ら積極的に情報収集を行い、自らの意志で行動しましょう」と防災における自助の重要性に言及している。

スーパー豪雨にどう備える?の他の記事

おすすめ記事

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方