2016/10/06

誌面情報 vol57

熊本地震と被災地のリーガル・ニーズ

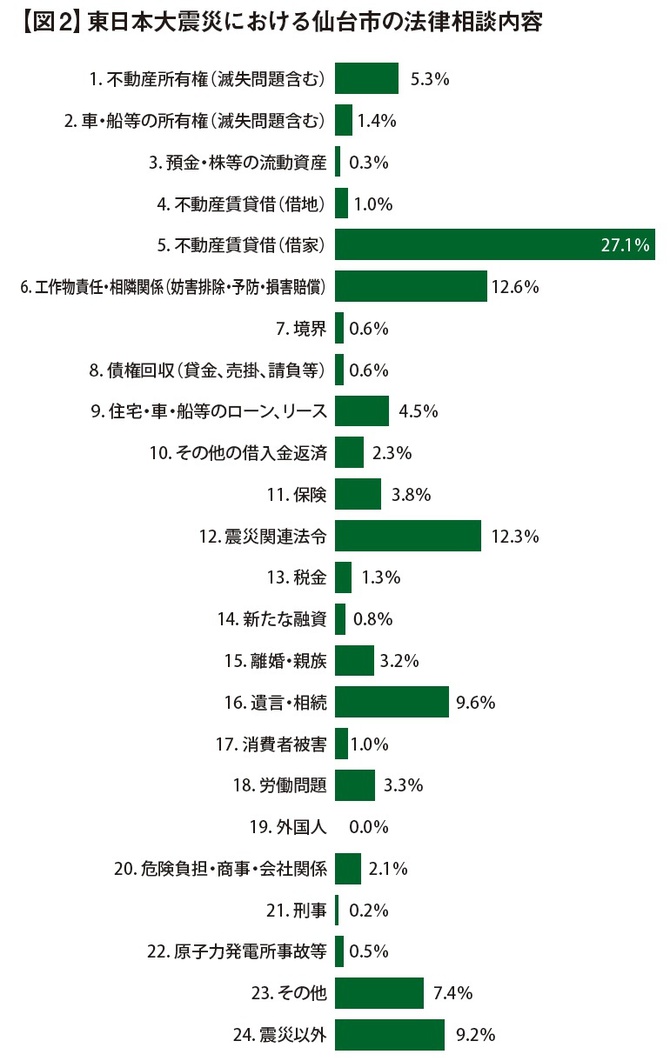

この「震災ADR」は、東日本大震災後に仙台弁護士会が実施したことで有名である。【図2】は、東日本大震災から約1年余りのうちに実施された弁護士による面談・電話の無料法律相談のうち、住所地が「仙台市」だった被災者の相談傾向である。沿岸部の津波被害に加え、中心部は震度7や6強といった強い地震被害にあっており、「5 建物賃貸借(借家)」(27.1%)、「6 工作物責任・相隣関係」(12.6%)の相談割合が高い。仙台弁護士会は、このようなリーガル・ニーズをいち早く察知し、「震災ADR」を作り上げた。そのノウハウが、熊本地震の被災地の支援にも承継されているのである。

3.被災ローンに関する高いニーズと新たな解決策

「住宅・車等のローン・リース」(14.8%)の相談割合も高い【図1】。震災に起因して住宅や個人事業に関するローンの支払いが困難となる方の相談である。これに対しては、「自然災害債務整理ガイドライン」の周知徹底が求められている。自然災害債務整理ガイドラインとは、自然災害によって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済することができないか、近い将来弁済できないことが確実と見込まれる場合に、一定の要件のもと、その個人や個人事業主の手元に、一定程度の財産残したまま、既往債務を減免することができる制度である。被災者(債務者)が契約している金融機関(メインバンク)が窓口となり、金融機関と債務者との間で簡易裁判所の特定調停手続を利用して行う。登録支援専門家(弁護士が想定されている)が、公平中立の立場から、特定調停の成立まで弁済計画策定等の支援を行う。

特徴として、①「災害救助法」適用の災害に限られること、②個人債務者を対象としていること、③公平・中立な「登録支援専門家」の関与があること、④簡易裁判所による「特定調停」を利用して調停条項(弁済計画)の合意に至ること、が挙げられる。債務者は、制度を利用した場合でも、個人信用情報登録されないので、直ちに生活再建ができるほか、次の事業への資金を得やすくなる。また、既往債務に保証人がいる場合であっても、「保証履行を求めることが相当と認められる場合」でない限りは、保証債務の履行を求められない。破産などの法的手続きでは、保証人への配慮や便宜を考えて手続開始を躊躇する債務者もいるが、本制度はそのような心配が原則としてない。

「自然災害債務整理ガイドライン」は、東日本大震災後の弁護士の提言によって作られた「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を恒久的な制度に昇華させたものである。2015年12月にできたばかりの制度であるが、東日本大震災におけるガイドラインのノウハウが承継されている。今後は、必要な方が如何にこの制度にたどりつき、確実に利用できるかが課題である。特に債権者である金融機関側が果たすべき役割は重要で、債務者に対してダイレクトメールを発送するなどして制度の周知啓発を徹底的に実施することが求められている。

誌面情報 vol57の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/06

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方