2013/05/25

誌面情報 vol37

東洋合成工業株式会社

感光材製造会社の東洋合成工業株式会社(本社:東京都中央区)では、昨年9月に事業継続マネジメントシステムの国際的な規格であるBS25999-2の認証を取得するなど、事業継続体制を強化している。従来の防災訓練に加え、安否確認訓練や本社での机上訓練をすることで、より実効力の高いBCMを目指している。

BS25999を取得

千葉県を中心に製造拠点を置く中堅化学メーカーの東洋合成工業は、半導体製造に用いる感光性フォトレジストの分野において、世界有数の企業として知られる。

同社では、2007年と2008年に立て続けに起きた工場での火災事故により、顧客の信頼を大きく失い、業績が低下した経験を持つ。

以来、定期的に工場やプラントを客観的に監査する担当部署を設けるなど、労働安全衛生やBCPなど危機管理体制の構築を徹底してきた。2011年の東日本大震災では、千葉県市川市にある高浜油槽所で液状化による浸水被害が発生、度重なる余震や計画停電も経験した。その後、地盤強化工事や自家発電機の導入など、さらなる事業継続体制の強化に努めてきた。

こうした取り組みが評価され、2012年には、主力工場である千葉工場および本社を対象としたBS25999-2の認証取得に加え、日本政策投資銀行から防災や事業継続の取り組みが評価され、「BCM格付け」による融資を受けている。

BCP訓練をスタート

一方、課題となっていたのが、実践的な演習や訓練の取り組みだ。

昨年以降、東洋合成工業では、これまで実施してきた防災訓練に事業継続の観点を取り入れ、その課題克服に挑戦している。訓練は主に、工場での実動訓練と本社での机上訓練となる。

実動訓練は、各工場単位で5月と10月の年に2回実施する。千葉工場で実施した最近の訓練では、東方沖を震源とした地震を想定、工場長を現場リーダーとして実施した。工場内の危険物を扱う装置を迅速かつ安全にストップさせ、その後、従業員の安否確認と状況確認をするという従来通りの防災訓練から一歩進んで、それらの状況報告を本社の対策本部に連絡するようにした。

また、東洋合成工業では、BCPを策定する中で、地震対策やインフルエンザ対策を想定し、有事に人数の少ない社員で事業の継続が実現できるよう、1人が1つの職務を受け持つのではなく、できるだけ複数工程の作業を受け持つ能力を持つ、社員の「多能工化」にも力も入れてきた。実動訓練でも、できるだけ多くの社員が有事に対応できるように体制を強化している。

実際にその効果は見え始めている。

「昨年2月に千葉県北東部で局地的に積雪があり、出勤困難者が続出したが限られたが、事業継続することができた」BCMSの事務局である環と境安全部の中渡孝係長は話す。

「サポーター」が各部署を繋ぐ

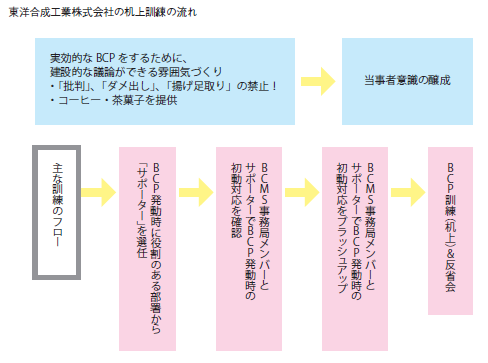

机上訓練は、本社を対象に昨年11月から新たに開始した。実施にあたり、総務部門、人事部門、部門、IT調達部門、営業部門、経理部門および広報部門と、BCP発動時に役割のある部署から1人ずつ「サポーター」を選任している。大規模地震を想定し、BCMS事務局メンバーとサポーターで初動対応を確認し、より実効的な手順にするにはどうすればいいのか徹底的に議論する。サポーターは、ここで話し合った新たな気づきや反省点を各部署に持ち帰り報告する。

机上訓練は、「批判」「ダメ出し」「揚げ足とり」を禁止。コーヒーや茶菓子を提供し、リラックスしながら行うようにしているという。「BCMSの担当部署と各部署には、災害対策に対する知識も異なるし、考え方も違う。できるだけ建設的な議論ができる雰囲気をつくることを心掛けている」と同社の本社部門のBCP策定に携わる経営企画部の瀧澤武係長は話す。

実際に机上訓練を通して、様々な意見が出てきている。例えば、有事の場合の情報共有について、情報が錯綜する中、各部署と顧客との情報の窓口として、極力一本化した方がいいのか、広報対応の必要性について議論となった。これを機に、シナリオ形式の広報対応を今後の対策として組み込むようになった。

淡路工場で震度6弱の地震

こうした震災への取り組みの成果が、今年4月に発生した震度6弱の淡路島地震で試された。東洋合成工業は、地震発生1週間前に淡路に新工場の完成式を行ったばかりだった。現地社員のほとんどは、震災後直ぐに工場に集まり、交通状況などで出勤が困難な社員も安否の確認が迅速に取れた。

早朝5時45分の地震発生から約1時間後の6時45分には、現場対策本部を設置。7時頃までには、管理職に被害状況と安否確認を連絡し、その後はテレビ会議で本社と情報連携することができた。

現場で迅速な対応が実現できた一方で、本社には課題も見られた。本社対策本部に全員が集まることができなかったのだ。電話での安全確認に加え、テレビの情報などで、自己判断してしまったためだという。瀧澤氏は「震度6弱の地震があれば、本社対策本部を設置すると決めていたが、実際に本社で初動訓練をしていれば、より実効的なアクションが取れていただろう」と振り返る。

また、広報対応の課題も再認識した。「工場の完成式の際に、お会いしたメディアの方から、地震の対応について多くの問い合わせがありました。改めて、広報対応訓練が必要だと思いました」と瀧澤氏は話す。

東洋合成工業では、今回の淡路での経験を踏まえ、今後は実践的な演習訓練を取り入れて、より実効力のあるBCMSの体制を築いていきたいとしている。

おすすめ記事

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方