2013/05/25

誌面情報 vol37

特集1災害の特性を知る

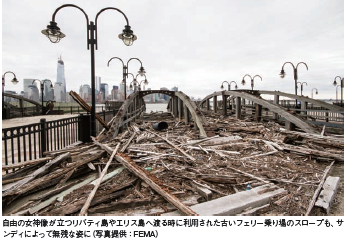

リーダーが心得ておくべき2つの問題ハリケーン・サンディの教訓

2012年10月に、米国ニュージャージー州に上陸したハリケーン・サンディの現地調査にあたった林春男教授は、巨大災害などの危機発生時にリーダーに求められる役割は、過去に繰り返し発生してきた問題か、想定していなかった新たな問題かによって異なり、それぞれの状況に応じたプランニングプロセスを踏むことが重要だと説く。

ハリケーン・サンディは、大都市ニューヨークを直撃し、地下鉄や地下空間への浸水をはじめ、交通機関の麻痺、ビジネス活動の停止を通じて経済・社会活動に影響を与えるなど、近年発生した災害の中でも極めて甚大な被害をもたらした。市民生活に与えた影響も大きい。

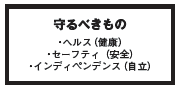

災害対応の前提として、リーダーは、まず守るべきものを明確化しなくてはいけない。個人で言えば、ヘルス(健康)、セーフティ(安全)、インディペンデンス(自立)の3つだ。このことは、ハリケーン・サンディの災害対応にあたった州政府担当者の主張でもあった。

現場指揮にあたるリーダーの責務は、この3つの実現をプログラムとして効率化する必要にある。

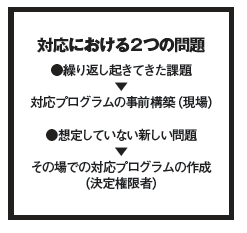

もう1点州政府担当者が言っていた重要なことは、災害時に組織が対応にあたる上では2つの問題が考えられるということだ。

1つは、あらかじめプログラム化できる問題で、もう1つは、プログラム化できていない新しい問題である。 プログラム化できている問題というのは、これまでも繰り返し起こってきた課題で、既に対応計画が作られているような事象。仮に現実にプログラム化できていなかったとしても、過去を教訓に短時間でプログラム化することができる。例えば阪神・淡路大震災のような災害が起きても、今日ならその教訓を踏まえて緊急援助隊を送るプログラムなどが整い、短時間にたくさんの人的資源を被災地に送り込むことができる。

そうでない新たな問題というのは、今回のサンディの被害のように地下鉄が浸水してすべての交通機関が麻痺してしまうとか、あるいは3.11における原発、の米国の同時多発テ9.11ロのように、まったく想定をしていなかった事象だ。この2つの問題に対して、対応の仕方、指揮のあり方など災害対応は違ってくるという。

つまり、過去に繰り返し起こっているような問題に対しては、対応するプログラムを事前に構築し、それに基づいて対応する人の養成が必要となる。それが実現していれば現場に権限を渡し、その権限の中で現場が指揮調整を完結することでより迅速な対応が可能になる。

新たな問題に対しては、その場で対応プログラムを作ることが必要になる。そのために現場の状況を聞きながらも、それぞれの組織において決定権限を持つ人たちが集まり、どのような対応をとるか問題解決の方法を決め、それをプログラム化して関係する組織全体で共有しなくてはいけない。

プランニングプロセス

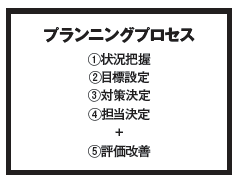

ただし、どちらの局面においても、プランニングプロセスは共通に求められる。すなわち、先行していく災害状況に対する、①状況把握、②目標設定、③目標達成のための対策決定、④誰が何をするという担当決定、という4ステップが必要になる。ここに、もう1つ加えるなら、⑤評価・改善だ。

過去に繰り返し起きている問題については、事前にプランニングする必要があるし、新たな問題解決についてはその場でプランニングすることが必要になる。

しかし、あらかじめプランニングが完了している問題でも、その計画が、自動的に適用できる災害は、ほとんどありえない。必ず現場で何かしらの修正や変更が必要になるし、計画通りに物事が進まないということはむしろ当たり前と言える。しかし、たとえ計画がその通りに使えなかったとしても、現場リーダーが計画の作り方を理解していれば、状況に応じて計画を短時間で作り直すことは可能になる。

問題は、BCPでもそうだが、計画を作ること自体が最終目的になっているということ。つまり、計画をつくることを目的とした活動と、計画の作成を通して問題解決の手法を学ぶ活動の違いが理解されていない。この違いが理解されていないから、権限のない現場担当者が無理な計画を立ててみたり、現場を知らない意思決定者が、突然無謀な対策を決定するなどの問題が生じる。

平時と災害時の状況把握

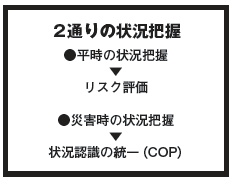

プランニングプロセスのうち、状況把握にも2通りがある。1つは平時の状況把握であり、もう1つは災害時の状況把握である。平時の状況把握というのはリスク評価と呼ばれているもので、BCPにおける重要業務分析(BIA:Business Impact Analysis)がまさしく目指すものである。今回のハリケーン・サンディのような地域全体に被害を及ぼす災害に対しては、重要インフラなどの機能障害の明確化が求められる。この精度をまずは高めていく必要がある。

一方の災害時の状況把握というのは、いわゆる状況認識の統一(Common Operational Picture:COP)と呼ばれるもので、被災状況の分析によって明らかになった状況を、組織間や連携先などと共通認識を持つことが求められる。

大事なことは、平時の状況把握と、災害時の状況把握はプロセスとしては同じやり方をすべきということだ。災害時には普段やっていることしかできないというのは過去の災害からの最大の教訓でもある。

これまでのリスク評価の課題

これまでのリスク評価はハザード(危険度)に偏りすぎていた。ハザード評価していることをリスク評価と言ってきたわけだが、これから大事なのは、重要なインフラやリソース(資源)への影響をできる限り明確にしておくことだろう。それにより、災害時においても、どのインフラ・リソースがやられたのか、それによりどのような影響が出るのかという予測を、より明確に導き出せるようになる。

阪神・淡路大震災の時、神戸市長だった故・笹山幸俊氏は、震災当日、朝7時までに、助役の車に乗って1時間ぐらいかけて灘から三宮の市役所まで車で行ったが、彼が被災現場を見たのは、その時だけで、あとは1カ月以上、市長室にこもって、指示を出し続けた。彼は、この1時間に車の中から見た景色で、この施設が壊れているなら、あそこも壊れているはずだと頭の中で描きながら対応の指示にあたった。つまり、彼の頭の中には、市のマップが入っていて、重要リソースの何がやられたか、BIAができていたということになる。

これがトップの頭に入っていると、具体的な指示の切れ味もよくなる。もし、トップがそれを理解してないなら、参謀となるスタッフが、それを分かるように可視化して、分かりやすく見せてあげなくてはいけない。その際、GISのようなものが役に立つのだと思う。

プログラムの重要性

プランニングプロセスにおけるプログラムとは、状況に応じて、誰が、何を、いつまでに行うのかを明確にすることだ。それを形式知化して体系化したものをマニュアルと呼ぶ。

マニュアルにしてあれば、プログラムを発動すべき事態になった時に、自動的に遂行されるし、事前にマニュアルに基づき、訓練をすることもできる。さらに、マニュアルに示した対応のレベルと、実際のレベルの違いによって、投じるべき追加資源も明確になる。それだけ時間も短くできるということだ。日本リーダーの決断力が弱いといわれるのは、プログラムができていないことによるものが大きい。プログラムがなければ、リーダーは自分の暗黙知で、このくらいの人数で対応できると判断することになるが、その数を見間違ったら、応援に来る数は不足し、結局、対応の時間が長くなってしまう。

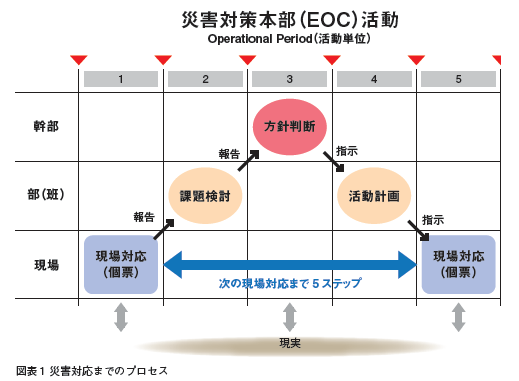

しかし、プログラムがあったとしても、一般に災害対策本部の活動が機能するようになるまでには2日から3日かかることをリーダーは心得ていなくてはいけない。

なぜなら、現場が状況把握して各部が課題を検討し、幹部に報告するまでに3ステップがかかり、それに基づき幹部が即方針を決定したとしても、その方針に従い各部が活動計画を作成し、現場に対応を指示するまでに3ステップが新たに必要になるからだ(図表1)。仮に本部会議が1日に3回開かれたとしても、このステップを踏むだけで2日以上がかかる。したがって、災害発生から3日程度の当面の対応については、どのような災害でも共通して動けるプログラムの整備が事前に必要になる。同時に、このステップを短くするためには、欧米の多くの災害対策本部で使われているWeb-EOC(イントラネットを活用した災害対応システム。現場の状況報告から、それにもとづく対策がウェブ上で一元管理される)など、現場方向から方針決定までの時間を短くするシステムが有効になる。

訓練の重要性

何より重要なことは、訓練・演習だ。災害は、その時にならなければ、どのような課題が発生するか分からない。そのことは今回のサンディでも改めて教訓として浮かび上がった。こうした場合の対処方法は訓練で体得していくしかない。危機対応の国際規格ISO22320には、災害対応をいかに効率的に行うか「指揮統制」「活動情報処理」「協力・連携」の手法が書かれている。こうした規格を利用しながら、リーダーを含めた災害対策本部の対応力を高めていくことが必要だ。

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/13

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方