2013/11/25

誌面情報 vol40

地域住民、開発業者、行政の三位一体で

東京急行電鉄

東京急行電鉄株式会社(東急電鉄)は、自らが中心となって開発を手がけてきた東急田園都市線の街を再生させる取り組みを進めている。渋谷から神奈川県大和市の中央林間駅に至る東急田園都市線(東急多摩田園都市)は、戸建て住宅地を中心に形成される東京近郊のベッドタウン。東急多摩田園都市の開発に着手してから今年でちょうど60周年を迎えるなかで、街のインフラの老朽化や住民の高齢化と少子化により、地域の持続可能性が問われはじめている。こうした諸課題を何とかしようと動き出したのが、東急多摩田園都市における官民連携による再生プロジェクトだ。「次世代郊外まちづくり」本取り組みにあたっては、2012年4月に横浜市と東急電鉄が包括協定を締結。横浜市と東急電鉄と市民が三位一体で、住民意思を尊重しながら、高齢者から若い世代にとっても魅力ある街に再生させようと取り組んでいる。

官民協働で郊外住宅地の論点整理

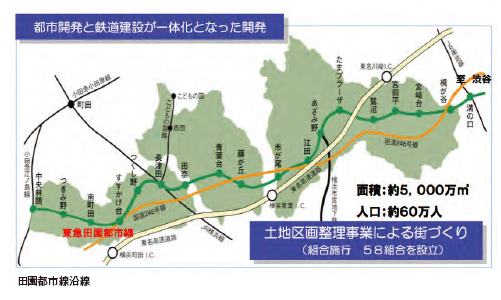

多摩田園都市は、田園都市線の郊外部、川崎市、横浜市、町田市、大和市にまたがる開発計画面積約5000ha、居住人口約60万人の郊外住宅地である。このうち多摩田園都市の中核を占める横浜市青葉区には30.6万人が居住している。1950年代から鉄道建設と一体となった開発が始められ、多摩丘陵の傾斜地に良好な郊外住宅が集積。土地区画整理による一次開発は1990年代初頭で一巡した。

初期の住宅地だと開発から40~50年を経た中で深刻化しているのが社会インフラの老朽化や、居住者の高齢化、少子化である。この問題を深刻に受け止めた横浜市と東急電鉄は2011年6月に、「郊外住宅地とコミュニティのあり方研究会」を立ち上げて議論を重ね、論点を整理。その結果、2012年4月に両者で「次世代郊外まちづくりの推進に関する協定」を結び、官民協働で多摩田園都市の再開発に取り組むことにした。

東急電鉄が街の再生に取り組むのには次のような背景もある。同社は、交通事業、不動産事業、生活サービス事業の3つが基幹事業。今後団塊世代が定年退職し、都心に通勤しなくなるのは交通事業にとってマイナスであり、また若年世代が郊外に魅力を感じなくなり、都心に居住してしまうのも大きな痛手。郊外部での消費規模が縮小すれば、生活サービス事業も影響を受ける。鉄道会社として、これらを看過できないという実情がある。

街が高齢者・若者ニーズとミスマッチ

先の郊外住宅地のあり方検討会では、次のように問題点が整理された。

青葉区の場合、高齢化率は2013年3月時点で17.3%(5万人)と高くないが、2035年には高齢者人口は11万人に急増すると見込まれる。これに伴い、医療・介護サービスの供給が圧倒的に不足する事態が予想されるほか、エレベーターの無い団地の高齢者対応問題も喫緊の課題となっている。

高齢化とともに問題視したのが、少子化と若者不足。かつてはサラリーマンのあこがれだった郊外一戸建てだが、子どもたち世代は、世帯収入の減少などもあり、職業の選択肢が豊富で、子育て環境に優れるより便利な都心に居住して、郊外に戻ってこないことも予想されている。

老朽化した建物や空き家が増加しているのに、資産の流動性が低いのも課題。持家比率が多く所得レベルも高いため、空き家になっても、中古流通市場に回らないことや、団地建て替えの合意形成が難しいことなども問題とする。

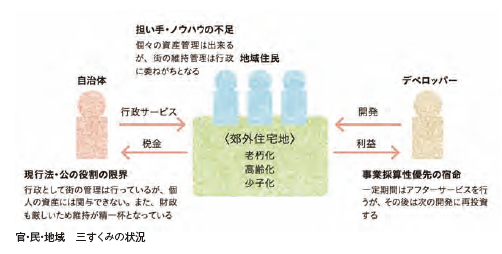

暮らしの側面についても、医療、介護、子育て、商業、交流施設など、日常生活に必要な施設が不足していることが、高齢者の暮らしや若者世代のライフスタイルとミスマッチを起こしている。かつては乱開発を防ぎ、閑静で良好な街並み維持のために敷かれた建築協定や土地利用計画等が、逆に次世代型の再開発の足かせとなっているケースもある。また、課題の本質が大き過ぎて、地域住民、行政、開発業者の連携が不可欠なのに、これまで十分な協働がなかったことや、地域コミュニティの活性化が課題であることも浮き彫りとなった。

誌面情報 vol40の他の記事

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方