2014/01/25

誌面情報 vol41

重く考えすぎている傾向明らかに

地方公共団体のBCP(業務継続計画)への取り組みが低迷している。2012年版情報通信白書によると、BCPの策定率は都道府県では約4割に達するものの、町村では3.5%にとどまる。日本政策投資銀行が昨年、都道府県と人口5万人以上の市区町村を対象に行った調査でも7割近い自治体がBCPを策定していない現状が明らかになった。

こうした中、一般財団法人日本防火・危機管理促進協会は、地方自治体における震災時BCP作成に関する調査の集計結果(速報)を発表した。市区町村のBCP策定・運用過程のどこに課題があるのかを明らかにすることなどが目的。その結果、BCPの未策定自治体ほど、BCPの策定に係る負荷を、実際より重く捉えている状況が浮き彫りになった。調査は全国800市町村を無作為抽出して、2013年10月25日~11月15日にかけ実施した。

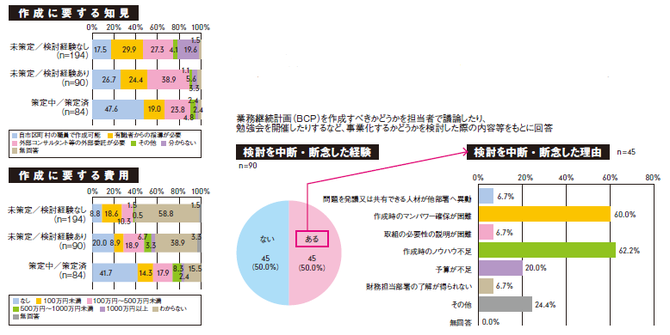

調査結果によると、業務継続計画(BCP)の策定に係る作業の負荷については、未策定自治体と策定済み自治体とで認識が異なっていることが明らかになった。まず、作成に要する知見の面では、策定に関する取り組みが進んでいる自治体ほど「自市区町村の職員で作成可能」と回答。逆に、未策定自治体では、「有識者からの指導」「外部コンサルタント等の外部委託」が必要とする回答が多くなった。作成に要する費用の面でも、策定に関する取り組みが進んでいる自治体ほど「なし」と回答し、未策定自治体では、BCPの策定に係る負荷を、実際より重く捉えている状況が伺われる結果となった。 ただし、人員面では、策定状況に関わらず「全庁で取り組めば作成可能」と考えている自治体が最も多かった。

過去に検討経験のある自治体の半分が断念

市区町村がBCPの検討を開始したきっかけとしては、自治体の規模を問わず「担当部署等の問題発議(ボトムアップ)」が最も多いが、過去に検討経験のある自治体の約半数が、作成時のマンパワーやノウハウ不足により検討を中断・断念した経験を有することが明らかになった。

BCPを作成するために最も必要と思われることについては、BCPを策定したことによる効果の明確化との回答が最も多く、次いで人員の確保、知見の確保と続く。

策定段階では全庁的な理解が課題

BCPを策定中・策定済の自治体を対象にした質問では、BCPの策定段階として最も苦労した点として、「全庁的な理解を得ること」「前提とする災害状況の設定」「非常時優先業務の選定における庁内調整」「資源確保策の検討が困難」などが挙げられた。

BCPの内容面では、非常時優先業務を選定している自治体は9割に上るが、肝心の業務資源の確保策まで言及している自治体は5割を下回り、必ずしもBCPの手引きガイドラインな・どに記載されている事項が網羅的に実施されているわけではないことが明らかになった。

BCP策定後の運用段階におけるボトルネックとしては、BCP策定済自治体の多くが教育・研修などBCPの定着が困難、訓練・計画の見直しなどBCPの実効性確保が困難とした。教育・訓練の効果的な実施方法が分からないとする意見も多数挙げられている。一方で、幹部職員を対象とした机上訓練や、庁舎被災時の代替拠点立上運営・訓練に取り組む先進的な例もあった。

誌面情報 vol41の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方