2014/03/25

誌面情報 vol42

成熟した日本の諸課題を産業創出に

工学博士、プラチナ構想ネットワーク会長、三菱総合研究所理事長、元東京大学総長(第28代)

小宮山宏氏

人類史の転換期にいる現代人

いま、人類は大きな節目の只中にいると思います。したがって、東北の復興というのは、ただ復旧する=昔に戻すだけでは不十分で、新しいもの、価値ある社会を創造することが必要ではないかと思います。

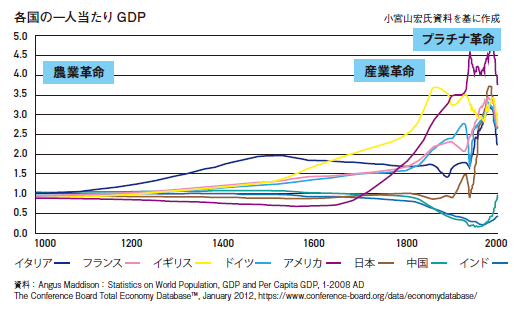

世界の1人当たりGDPの推移を見ると、1000年前には国家間でほとんど差が無く、皆、等しく食うや食わずの時代でした。それがどこで変わったかというと産業革命によってです。今は世界の200人のうち1人が農業をやれば、人が食べる穀物ぐらいは作れるようになりました。

その高い生産性をいち早く手にしたのが、英国をはじめ、日本を含めた先進国です。それ以外は植民地になってしまいました。それが20世紀の終わりからのこの20年で、途上国が先進国に急激に接近してきています。

貧しかった途上国が工業化を果たし豊かさを獲得していくことで、再び世界は、かつてよりも非常に高い水準で、均質化の時代に向かっています。このことをよく考えないと、今後、何を目指すべきかが分からなくなってしまうと思います。

充足したモノ経済とその飽和

いま、先進国を中心に産業革命の飽和が起こっています。これは、人工物が飽和していくという現象で読み取れます。例えば、日本における人工物の飽和のさきがけは住宅です。既存ストック5800万件のうち800万件が空き家になっているのです。また、日本をはじめ、主要先進国では、車は2人に1台という保有率です。つまり、そこまで持つと、飽和するということです。国内の自動車台数は5800万台。日本の車の平均更新年数は12年なので、国内の年間自動車内需は480万台となります。この数は増えません。以上のように、先進国は、人工物が飽和することで需要の不足に苦しんでいるわけです。

もう一つは“寿命”という視点です。1000年以上前の人類の平均寿命は24~25歳で、今から見れば非常に短命でした。そうした短命な時代が長期にわたり、ようやく20世紀の初めに31歳になります。そして3年前の世界の平均寿命は70歳にまで達しました。つまり、この100年ほどで40歳も平均寿命が延び、急激に人類が長寿化しているのです。ところで、かつての短命な時代であっても、徳川家康は75歳、ジュリアス・シーザーは56歳、聖徳太子は48歳と、私たちが知っている有名人は平均よりもかなり長生きです。しかし、それはごく一部の豊かな人であったということです。

一方で、世界の平均寿命が70歳にまで達したということは、世界の9割の人が食べられるようになった、一般市民が衣食住等の物量的な豊かさをかなりのレベルで手にできるようになったことを意味しています。途上国もすぐそれを追いかけてくる。アフリカの中央部や北朝鮮などがどうなるかは分かりませんが、21世紀の前半、地球上のマジョリティが物質的な豊かさを享受するのはほとんど確実だと思います。

自然の再構築と一次産業の変革

まずは、自然の再構築です。半世紀以上前の四日市は、現在の北京のようでした。北九州、川崎もそうですし、多くの川や海が汚染されましたが、日本は公害問題を解決して、美しい自然を取り戻しました。これは世界に誇るべきことです。これからは、生物多様性や快適性といった視点も踏まえて、自然の再構築を進めていくことが必要です。また、林業の再生が山の再生につながるように、自然の再構築を加速させるためにも、一次産業が大規模に競争力のある産業として変革することが必要なのです。

QOLを求めるプラチナ社会へ

量的に満ちたりた時、次に何を目指すか。それは“質”ではないでしょうか。生活や人生の質を追求するということです。自立、健康、誇りある人生などクオリティ・オブ・ライフ(QOL)と言われるものが、これからの社会の目標になっていく。そうした社会の実現に向けて新しい産業が生まれていく。私は、高いQOLを実現する社会のことを“プラチナ社会”と定義しています。

アベノミクスなどで、少し経済に明るさが見えていると言いますが、実質的な成長が本当に果たせるでしょうか。現代日本には、経済成長を阻む大きな要因が潜んでいます。その一つが“飽和型の需要”という問題です。自動車産業に代表される製造・輸出産業がそれですが、ASEANと仲良くして外需をとりこもうとか、TPPに加盟しようとか言っておりますが、日本の大手メーカーが海外で稼いでくるだけでは、日本経済を維持することはできません。

誌面情報 vol42の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方