2014/05/25

誌面情報 vol43

新たな情報共有「BCP-Webシステム」

大手ゼネコンの清水建設は、首都直下型地震や南海トラフ地震などの広域災害に備え、全社で情報共有を可能にする「BCP-Webシステム」を独自開発した。清水建設の新しい災害時情報共有システムについて取材した。

清水建設のBCPは、大きく次の4つの概念に集約される。「従業員とその家族の安全確保」「顧客のBCP支援」「作業所の保全(二次災害の防止)」「地域・社会貢献」だ。常時およそ2000件はあると言われる施工中物件を災害から守ることと、数万棟あるといわれる既存顧客物件の調査・保守・メンテナンスを求められることがゼネコンとしての同社のBCPの大きな特長だ。

このため同社では、従来から施工中物件や既存顧客の被害状況、対応状況などを、社内で情報共有できるシステムを構築していた。災害時には、担当者が施工中物件の状況を対策本部に報告。対策本部では必要な対策を担当に連絡するといった内容だ。

しかし、東日本大震災により様々な問題点が浮き彫りになったという。1つは支店をまたいだ広域での情報共有ができなかったこと。同社は全国に14カ所に支店を構え、東北6県は東北支店が担当している。震災時にはもちろん東北支店内では情報共有ができたものの、近隣の北陸支店や関東支店との情報共有が瞬時に行われるような仕組みになっていなかった。今後想定される首都直下型地震や南海トラフ地震などの広域災害が発生した場合は、複数の支店による情報共有が必須になる。新しいシステムの概念は、そのような東日本大震災の反省から開発が始まった。

他にも大きな問題点があった。顧客からの要望事項を対策本部に連絡する手段としてメールを利用していたが、1通のメールにまとめていくつもの要望が書かれてくる。さらに担当者によって記載する項目にばらつきが出てしまい、対策本部で不足している項目を担当者に再確認することや複数の要望を整理しそれぞれ対応の指示を行うことに多くの時間を割かれてしまったという。

災害時情報共有「BCP-Webシステム」

新しく開発したシステムは、これらの課題を解決し、さらに利便性を高めるため携帯電話やスマートフォン、タブレット、パソコンのいずれのデバイスでも入力を可能にし、入力のフォーマットも定型化した。ある程度簡単な項目に絞ることで誰でも入力でき、集計も一覧性をもたせて支店間・事業部間で共有できるようにした。

システムの使い方は、平時には各支店別に、既存の顧客施設や得意先名、作業中の現場などの情報と担当責任者を入力して事前整備を行い、データベースを構築しておく。

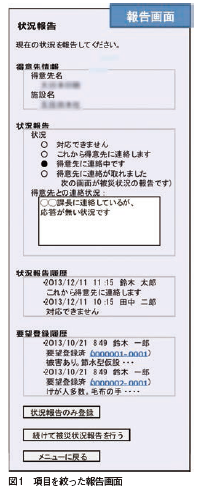

災害が発生した場合にはまず社員の安否を確認した後、自分の担当顧客に状況を確認。連絡が取れたのか、取れなかったのか、応急処置を依頼されているのか、調査を依頼されているのかなど状況を個別にシステム上に入力する。もちろん被害状況などの画像を添付することも可能だ。携帯やスマート端末からも入力できるため、現地から報告することもできる(図1)。

情報が登録されると、システム上の対応一覧表に自動掲載されるとともに、各案件に対する連絡票が表示される。対策本部では、個別の状況を把握した上で、この連絡票に関係部署への指示を書き込んでいく。

顧客によっては現地の支店に連絡が入ることもあれば、全国に施設を所有する顧客など本社に直接連絡が寄せられることもある。新たなシステムではそれら一つひとつ一覧表をもとに対応していくことが可能になった。

誌面情報 vol43の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方