2021/02/18

アンケート結果から見直す防災とBCP

リスク対策.comが行った地震シミュレーションアンケートの結果から、災害対策のポイントを学ぶシリーズ2回目は救助救命です。下記の質問に対して、自社の取り組みがどの程度当てはまるか、ぜひ改めて組織内で考え、現状の対策を見直してみてください。このシリーズが終わる頃には、きっと自分たちの防災やBCPのレベルが向上しているはずです!

【質問2】

天井がはがれ落ち、数人がケガ、1 人が心肺停止状態になっています。

あなたの組織では、救助救命がしっかりできると思いますか?

下記の1~5の中から、最も該当する番号をお選びください。

①全くそう思わない

②あまりそう思わない

③半々

④そう思う

⑤強くそう思う

さて、どうでしょう?

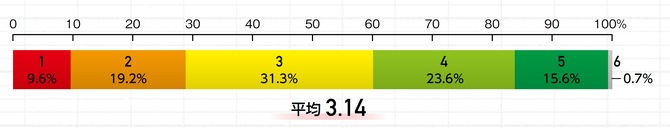

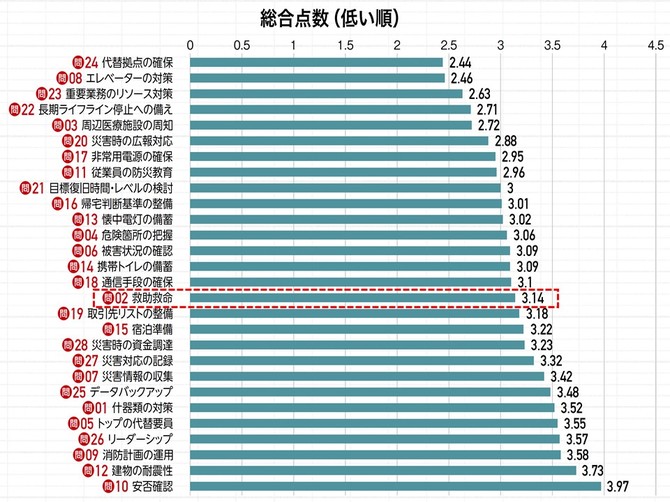

ちなみに、リスク対策.comが行ったアンケート(有効回答数572)の平均値は3.14でした。質問全体の中では、点数が高い方ではありますが、しっかりできそうもないと考えている組織も多いようです。

救命・応急手当の必要性を感じている人がいることに安心しました。というのも、大災害時には、119番、110番をしてもなかなか救急車やパトカーがやって来ないのです。1995年の阪神・淡路大震災では、生き埋めや、閉じ込められた人で救助隊に助けられたのはわずか1.7%でした。電話が集中してつながらない、消防救急の人員が足りないなど「普段」とは違うのです。人の命に関することでも、できる限り自分たちで対応するという体制を整えておくことが重要ですが、個人の救命講習やAEDの使い方といった能力開発には限界があります。組織として従業員の命を守るための具体的な計画や対応をしっかりと災害対策の中に位置づけておき、施設内の危険個所の把握や、いざというときの救急病院や救護所の確認を是非促進させてください。

東日本大震災では、東京千代田区にあった九段会館の1階大ホールの天井が崩落して2人が死亡、20人以上が重軽傷を負う事故がありました。耐震対策が適切に行われていなかったことなどが厳しく指摘されましたが、地震で天井が落下したり壁が剥がれ落ちたような被災映像は皆さんも見たことがあるかと思います。そのとき、現場にいる人が中心となって、救命活動に当たることができるでしょうかか?

企業によっては、「救命講習」を定期的に社員に受講させているところもあります。救命講習とは、各地の消防局・消防本部が実施している応急処置技能講習のことで、例えば東京消防庁なら「普通救命講習」や「上級救命講習」などコースに応じて、救命技能認定証や上級救命技能認定証などを受けることができます。申し込みは、各企業の地域を管轄する消防署になりますので、興味があれば聞いてみてください。

こうした講習を受けたいと考えている社員の方も多いかもしれません。企業が講習費を負担することで社員の防災意識が飛躍的に高まったという話も聞いたことがあります。

参考までに、東京防災ハンドブック(176~183)と、日本赤十字社が作成している一次救命処置のうち心肺蘇生とAEDの使い方に関する動画を紹介しておきます。

■東京防災ハンドブック

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/074/202004071.pdf

■日本赤十字社 一次救命処置 ~心肺蘇生とAED~

次に、問3、問4についても回答結果を見ていきましょう。

【質問3】

救急車を呼んでも来ません。あなたの組織では、平時から周辺の災害

拠点病院や医療救護所を、分かりやすく従業員に周知していると思い

ますか?

【質問4】

負傷者を安全な場所に移動させる必要があります。あなたの組織では、

あらかじめ施設内の危険箇所などをしっかり調査できていると思いま

すか?

それぞれ、下記の1~5の中から、最も該当する番号をお選びください。

①全くそう思わない

②あまりそう思わない

③半々

④そう思う

⑤強くそう思う

さて、どうでしょう。

アンケート結果から見直す防災とBCPの他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/27

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方