2021/04/22

アンケート結果から見直す防災とBCP

リスク対策.comが行った地震シミュレーションアンケートの結果から、災害対策のポイントを学ぶシリーズ11回目は、事業継続に必要となるツールについて取り上げます。下記の質問に対して、自社の取り組みがどの程度当てはまるか、ぜひ改めて組織内で考え、現状の対策を見直してみてください。このシリーズが終わる頃には、きっと自分たちの防災やBCPのレベルが向上しているはずです!

【質問17】

停電のため、多くの社員からノートパソコンやスマートフォンを充電したいとの声が上がっています。あなたの組織では、災害時の事業継続に必要な非常用電源がしっかり確保できていると思いますか?

【質問18】

電話や携帯電話は輻輳(ふくそう)して、全く通じません。あなたの組織では、電話や携帯電話以外の通信手段で関係機関と連絡が取り合える状態になっていると思いますか?

①全くそう思わない

②あまりそう思わない

③半々

④そう思う

⑤強くそう思う

さて、どうでしょう? 回答状況は以下の通り。

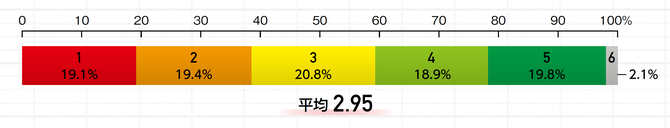

【質問17】

【質問18】

非常用電源について、あまり対策が進んでいませんでした。もしかすると「非常用電源」という言葉を聞いて、ビルなどで停電時に電源を供給するための予備電源や非常用発電などの大規模な設備を想像したのかもしれません。ただし、この設問では「ノートパソコン」や「スマートフォン」などの充電です。まずは通信ができる機器について最低限のバッテリーを確保しましょう。

東日本大震災以降、バッテリー電池の性能向上・小型化・低価格化もあわさって、「ポータブル電源」という持ち運びができる大容量の蓄電池が、数万円程度で販売されるようになりました。パソコンやスマホの充電だけでなく、電気スタンドや小型冷蔵庫、炊飯器などにも使えます。一般家庭でも備えている人が増えていて、日常時にはアウトドアで使ったり、災害時には車中泊などでも活躍します。ぜひ会社での備蓄も検討してください。

連絡手段については、もちろんSNS(LINEなど)を使ったり、衛星携帯電話や移動無線などを備えたりすることは重要ですが、連絡は「コミュニケーション」ですので、情報の発信者と受信者の双方が、どのようなタイミングでどのような連絡手段でどのような情報について連絡を取るのかという「相互の共通認識」こそが重要です。BCPなどに明記するとともに、ぜひ実際の訓練などで継続的な確認をしてください。

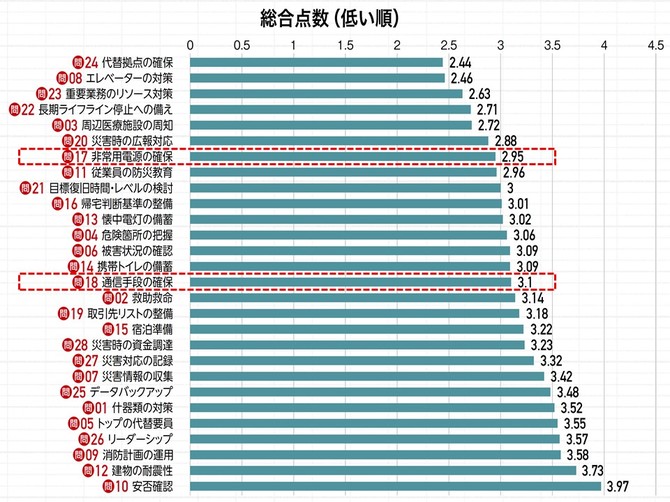

結果は、非常用電源が、全回答の平均点が5点満点中2.95で、電話や携帯電話以外の通信手段が3.10となりました。

どちらも命を守るための道具というよりは、ビジネスを継続する上で必要となるものです。非常用電源の方が点数が低いのは意外でしたが、ノートPC用と書いたことで、容量の大きな非常用電源などを想像され、回答していただいたのだと思います。

実際、ノートパソコンをフル充電した場合、機種やバッテリーの劣化度合いにもよりますが、コンセントを抜いて使えるのは数時間から10数時間です。スマートフォンなら1日程度。無駄なアプリをすべて止めて省電力モードに切り替えればかなり長く使えるようですが、それでも非常用電源は用意しておきたいものです。ただし、オフィス内では燃焼系の発電機は使えませんので、ポータブル電源(蓄電池)、あるいは水を入れるだけで発電するような商品も出ていますので、こうしたオフィス内で使える発電機などを準備しておくことをお勧めします。ソーラーパネルもいいとは思いますが、天気がいいことに加え、期待通りの発電量がまかなえるかをしっかり検証した上で購入した方がいいでしょう。

通信手段については、過去の災害でも、電話や携帯電話は必ずと言っていいくらいつながりにくくなります。東日本大震災では携帯メールも送れなかったり遅延するといった事態に陥りました。LINEやFacebookなどのSNSはもちろん有効ですが、災害時にそれらを使えるようするためには、連絡を取り合う当事者双方が連絡手段について共通認識を持っておくことが重要です。また、連絡が取れなくなることで社会全体に影響を及ぼすような業種では、衛星携帯電話や移動無線、あるいはIP無線などの導入も検討しておくべきだと思います。いずれにしても、通信手段については、複数を用意しておくことと、それらが確実に使えるように教育・訓練を行い、共通認識を持っておくことがポイントとなります。

アンケート結果から見直す防災とBCPの他の記事

- 支払いや復旧にいくら必要になりますか?

- 目標を設定せずにBCPは機能しますか?

- 取引先の連絡先は常に最新になっていますか?

- 電源・通信手段は確保できていますか?

- 災害時の出社・帰宅判断基準を設けていますか?

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/27

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方