2015/03/25

誌面情報 vol48

「プロボノ」とは、各分野の専門家が、職業上持っている知識や経験を生かして社会貢献するボランティア活動のことを指す。東日本大震災では弁護士が無料法律相談所を現地で開設し、被災者の救援にあたった。そしてITの分野では今、GoogleやIBM、ソフトバンクなどで活躍する「ITのプロ」たちが災害対応支援のためにプロボノとして集まった「IT×(かける)災害」の取り組みが注目されている。ITに携わる人々がボランティアとして、被災地に対してどのような支援ができるのか。災害におけるIT活用の可能性を探った。

ITと災害との関わりを共有する“場”

IT×災害会議

東日本大震災から4年が経過した。震災に加え、水害、雪害、土砂災害など、各地で頻発している災害へ対応するため、IT支援の必要性は高まっている。こうした状況のなか、防災・減災および災害からの復興にITを活かして持続的に関わろうという有志が、組織や立場を超えて集まり、知恵や情報を共有し、これからを考える“場”として、「IT×災害」コミュニティが2013年に立上が立ち上がった。災害時に、ITボランティアは何を支援することができ、何ができなかったのか。IT×災害のメンバーにスポットをあて、その取り組みを追った。

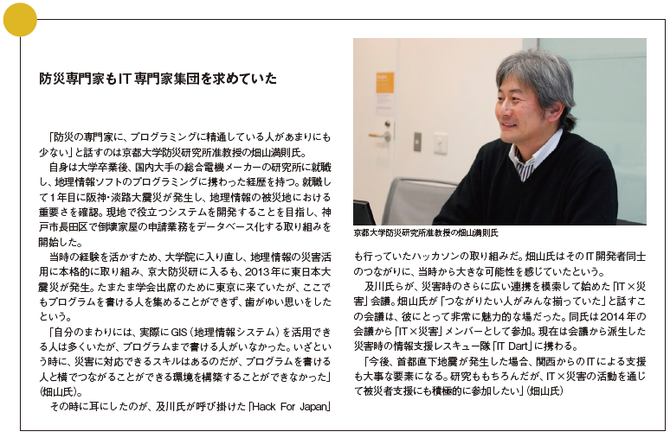

Googleシニアエンジニアリングマネージャーの及川卓也氏。IT×災害の発起人の1人だが、同時にITシステムの開発者らによる被災地支援コミュニティ「Hack for Japan」創設メンバーとしても知られる。

及川氏は東日本大震災発生直後に、システム開発者のメーリングリストやTwitterで「企業の枠を超え、被災地に対して、ハッカー(開発者)たちに何ができるか」を探るコミュニティを立ち上げようと呼びかけた。震災の翌週には京都・福岡・岡山・徳島の4会場をつなぎ、同じ思いを持つシステム開発者が多数集結してアイデアソン、ハッカソンを開催。これが「Hack for Japan」の始まりとなる。

アイデアソン、ハッカソンとは「アイデア」、「ハック」にそれぞれ「マラソン」を掛け合わせた造語。アイデアソンでサービスやビジネスモデルなどのアイデアを出し合い、ハッカソンでそのアイデアに対し、デザイナーやプログラマーがそれぞれの技術を持ちよって短期間に集中してサービスやアプリケーションなどを開発する。システム開発者が日常的に行っているこの手法を、及川氏は東日本大震災の被災者支援に役立てようと考えた。アイデアソン、ハッカソンでは100以上のアイデアが集まり、そのうちのいくつかは実際にアプリやサービスとなって、多くの被災者支援に活用された。「コードが繋ぐ、想いと想い」を合言葉にした一連の活動は、業界の新しい社会貢献ITのあり方の1つとして注目され、当時さまざまなメディアに取り上げられた。

ITと災害との関わりを共有する“場”

しかし、震災から1年ほど経過したころ、メンバーから「開発者だけ集まって活動していても限界があるのでは」との声が出始めたという。及川氏は「2012年の秋ごろ、岩手県立大学の岩瀬典久氏(ソフトウェア情報学研究科講師)から、3.11で実際に活動した医療関係のネットワークに顔を出してみないかとの打診があった。自分としても、開発の現場だけでなく、活動の場をより広げることを考えるようになった」と当時を振り返る。

及川氏は、被災地を支援する中で知り合った情報支援プロボノプラットホーム(iSPP)の会津泉氏らに相談を持ちかける。iSPPは「東日本大震災情報行動調査報告書」を震災のおよそ半年後に刊行。情報発信者や利用者3000人を調査し、災害時にどのような情報が、誰にどのように活用されたかをまとめるなど、及川氏とは別のアプローチでITの被災時の活用について研究してきた団体だ。

及川氏は「開発者と反対側にいる、アプリやソフトの利用者側を研究している人たちと、新しいことを考えてみたかった」と話す。

及川氏や会津氏らは、「ITと災害に関わる人たちがつながり、組織や立場を超えて知恵や情報を共有し、これからを考える“場”」として、「IT×災害」設立準備会議を2013年6月に実施。同年10月に東京大学駒場キャンパスで、第1回の「IT×災害」会議を開催することを決めた。開催にあたっては、当初は2回目を開催することは前提にしなかったという。「会議を開催し、必然性が出てくれば次年度も開催しようというスタンスだった」(及川氏)

こうした会議から、災害時の「情報支援レスキュー隊」(IT DART)や、災害時の情報発信のあり方を考えるIT×災害情報発信チームなどの取り組みが生まれ、昨年は多くのメンバーの要望から第2回会議を開催した。及川氏は「災害時に、システム開発者にできることはもっとあるはず。災害に対応している自治体や医療現場、企業や組織の人たちと、今後もっと連携していきたい」と話す。

▶「IT×災害」への問い合わせ、参加希望は staff@itxsaigai.orgへ

誌面情報 vol48の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方