2015/05/25

誌面情報 vol49

外務省が昨年10月に発表した「海外在留邦人数調査統計」によると、海外に在留する日本人はおよそ126万人(2013年10月時点)で過去最多を記録。一方で、在外の大使館などが取り扱った海外における事件・事故数は約18000件に上る。今年1月にはシリアで拘束された湯川遥菜氏とジャーナリストの後藤健二氏が「イスラム国」(ISIL)を名乗る武装集団によって殺害され、さらに全ての日本人を攻撃対象にすると宣言した。

一方で、海外でビジネスチャンスを狙う企業も多い。例えばアジア地域においては、80年代は安い労働力を狙う製造メーカーの進出が相次いだが、2014年度にはフィリピンやベトナムで政府目標を上回る6%台のGDP成長率を達成するなど、旺盛な消費が見込めるマーケットに成長。大企業にとってだけでなく、中小企業にとっても海外は大きなビジネスチャンスにほかならない。リスクを恐れてばかりいては、ビジネスチャンスを逃してしまうことになる。多様化し、拡大するグローバルリスクに対し、企業は何を備えるべきだろうか。

拡大するグローバルリスク

海外の「生情報」を集めよ

犯罪、事件、大規模災害、政変、暴動、テロ、戦争…。近年、企業を取り巻く海外リスクはますます増大、かつ多様化し、海外に出張した日本人が巻き込まれるケースが多くなってきている。企業の国際化が加速するなか、海外出張者や赴任者の安全に配慮し、危機管理体制を構築することは企業の重要な責務だ。従業員をハイリスクエリアへ出張可能にするため、企業の危機管理担当者はどのような対策を施す必要があるのだろうか。

日立製作所で35年間、社長室とリスク対策部で危機管理に当たり、現在は共同通信デジタル執行役員リスク情報事業部長を務める小島俊郎氏は「海外リスクに立ち向かうには、常日頃から新聞などによる「生の情報」をウォッチしていくことが大事。企業の担当者は、分析情報も「生の情報」が起点であり、有事対応も「生の情報」から始まることを認識しなければならない」と話す。

日ごろからの情報分析が重要

テロや政変は、発生してから分析を開始するのでは遅い。自分の企業が関連する国や地域、その周辺の情報を日ごろから収集することによって、有事の判断力が醸成されるという。

例えば1998年に発生したインドネシア暴動では、97年のアジア通貨危機により経済が混乱し、国民の不満が爆発。民主化を求める市民の群れが首都ジャカルタを中心に暴動に発展し、30年にわたって続いたスハルト政権が崩壊した。この時、日本政府は現地の退避勧告を行ったが、勧告以降は飛行機のチケットが取れないなどの事態が発生し、高額な費用でチャーター機を手配する企業もあったほどだ。しかし小島氏は事前に報道などによる情報を分析し、日本政府が退避勧告を出す前に社員のインドネシアからの脱出を決め、事なきを得たという。

小島氏は「前年のアジア通貨危機から、当時のインドネシアは非常に危険な状態だった。軍部のあつれきなどもあり、退避勧告が出されるのは時間の問題だった」と当時を振り返る。

リスクの高いエリアでも条件付きで許可する

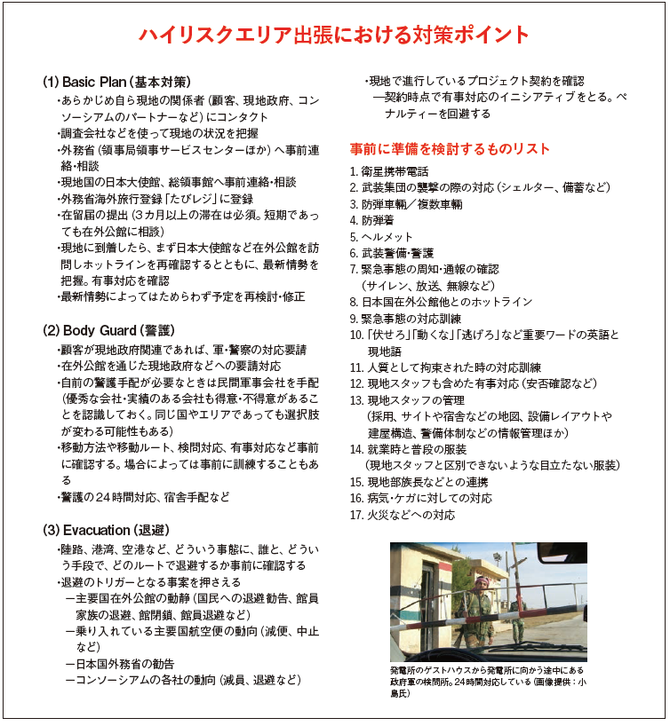

小島氏は、例え出張渡航先が外務省によってレッドゾーンに指定されていても、周到に準備を重ね、条件をクリアすれば渡航ができるようにするのも企業の危機管理担当者の役割だという。そのために同氏は実際にシリアやバクダッドなど、危険地帯に赴いて実態を調査。どうすれば社員の安全を担保できるかを自ら検証することが大事だとしている。

「日立は世界約50カ国に常駐拠点を持ち、家族を含めおよそ7000人が海外に滞在している。危機管理担当者が、ハイリスクエリアに対してどこも“危険だから渡航禁止”と言っていたら、社内から相手にされなってしまう。日ごろから情報を収集し、危険地帯でも安全を確保して社員が業務を遂行できるように真に的確な「条件」を出すことが、危機管理担当者の重要な役割となっている」(小島氏)。

誌面情報 vol49の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方