2016/08/08

誌面情報 vol50

航空セキュリティの専門家で、NEC東京オリンピック・パラリンピック推進本部パブリックセーフティ事業推進室に在籍する宇田川登紀氏は、大規模イベントにおける欧米の危機管理体制を学ぶため、ボストンマラソンとロンドンマラソンを視察した。どちらも過去に爆破テロの被害を受けた都市。宇田川氏に東京五輪に生かすべき大規模イベントのテロ対策、危機管理について聞いた。

編集部注:「リスク対策.com」本誌2015年7月25日号(Vol.50)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです。(2016年8月8日)

◆ボストンマラソン

Q.ボストンマラソンでは、どのような危機管理体制がとられていましたか?

A.9.11を経験した米国人の危機意識を日本人と比較するとその隔たりはかなり大きいように感じます。特に2001年の同時多発テロ以降、大都市はどこでも標的になりうるという意識を多くの米国人は持っています。

ボストンは9.11後に全米で先駆けてエマージェンシー訓練のプロトコル(手順)を定めた先進的な市でした。警察、消防、救急、医療といった専門家たちとともに、一般の人々も一緒に参加する訓練を毎年行っています。爆弾で脚が吹き飛んだ人をどう運ぶか、障害者をどう避難させるかなど、障害のある人にも参加してもらって実際の現場さながらの訓練を実施します。また、ボランティアや警備担当者は事前に行動トレーニングを受け、不審者への声かけや対処方法を学びます。これは9.11以降、空港のセキュリティスタッフが受けているトレーニングがベースになっています。

ボストンマラソンは東京マラソンのように観光名所を走るコースではなく、マサチューセッツ州の8市町村を通るレースです。田舎町のホプキントンをスタートし、ボストン市内のゴールまで、今年も3万人以上のランナーと約9000人のボランティアが参加しました。

マラソンを運営しているThe Boston Athletic Association(B.A.A.)では、警備と医療対策の規準を決め各自治体に伝え、連携体制をつくりあげ、B.A.A.規準をベースに各自治体が独自の工夫を加え対策を強化しています。

危機管理の指揮と責任はボストン市警にあります。周辺自治体や州警察、市警、NY交通警察、FBI、消防などから集まった人たちはボストン市警のもとで連携しています。市外から派遣される警察官は、土地勘があり、地域に人脈のあるボストン出身者や対テロの共同訓練などでボストン市警と関わった人が選ばれ、現場では円滑な協力体制、信頼関係が構築されていました。

Q.2013年のテロ事件では、各部門が連携し迅速な行動をとれたことが世界的にも評価されていましたね。

A. 2013年の爆弾テロでは、ゴール付近で1度目の爆発が起き、12秒後にゴールから2ブロック手前で2度目の爆発が起こりました。2度の爆発で、合わせて3人が死亡し260人以上が負傷しました。1度目の爆発が起きた時のレースタイムは「4時間9分43秒」これは前回大会で最も多くの、ランナーがフィニッシュした時間でした。この時間を狙って犯人は爆弾を爆発させたと言われています。使用されたのは、釘やベアリングボールを用いて殺傷能力を高めた圧力鍋爆弾(IED)でした。

ほぼ即死の3人以外、負傷から死亡に至った被害者がいないなど、連続爆破テロであったにもかかわらず、被害が小さく抑えられたことが評価されています。これは、テロ直後の被害者の振り分けや搬送など、医療対応が非常にうまく機能したことが要因でした。一方、セキュリティの現場は、たとえば、爆弾がダーティボム(放射性物質による汚染を引き起こす爆弾)かどうか判明するまで時間がかかってしまうなど、非常に混乱していたそうです。

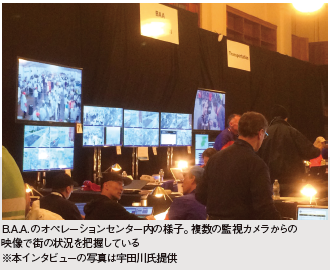

2013年までは、マラソンを運営するB.A.A.のオペレーションセンターとボストン市警のコマンドコントロールセンター(指揮調整所)は共にゴール付近の公共施設内に設置されていました。しかし、2013年の爆弾テロを受けて翌2014年からは分離され、コマンドコントロールセンターはゴール付近のウェスティンホテル内に設置されるようになりました。セキュリティが一層確保されたホテル内の方が、危機対応に集中できるとの判断からだそうです。ただし、B.A.A.のオペレーションセンター内にも警察担当者らは残っており、いつでもコマンドコントロールセンターとは情報共有ができる体制になっています。

誌面情報 vol50の他の記事

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方