2016/08/16

誌面情報 vol50

オリンピックの危機管理を担うのは、都、国、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会をはじめ、ライフライン企業、警備業者、さらにはオリンピックに関わる全組織、全国民といっていい。中核となる国と組織委員会の動きをまとめた。

編集部注:「リスク対策.com」本誌2015年7月25日号(Vol.50)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです。役職、人名などは当時のままです。(2016年8月17日)

東京五輪は、2020年7月24日(金)~8月9日(日)までの第32回オリンピック競技大会と8月25日(火)~9月6日(日)までの第16回パラリンピック競技大会の日程で行われる。

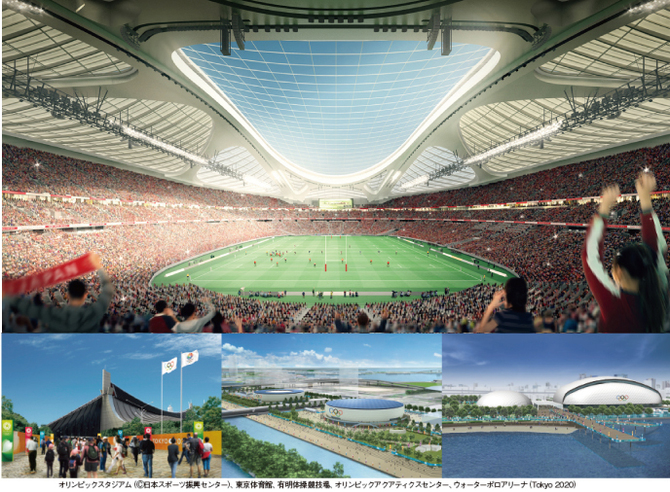

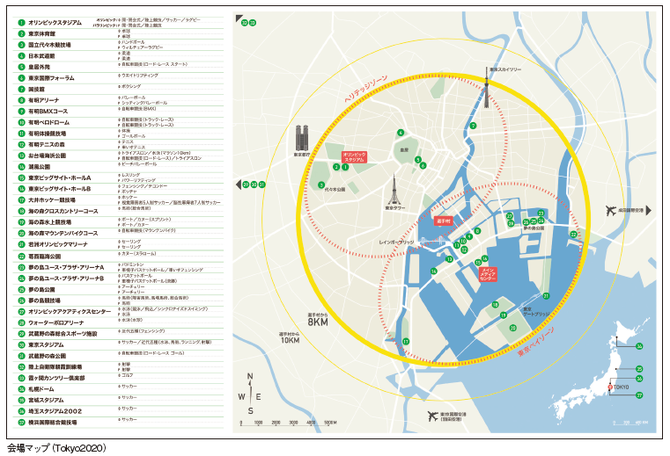

オリンピック28競技とパラリンピック22競技が、オリンピックスタジアムをはじめ、東京体育館、国立代々木競技場、日本武道館、有明アリーナなど都心を中心に開催され、観客と大会スタッフ数は1日当たり最大92万人、合計1010万人がにのぼると予想されている。各国からの選手数だけでも、仮に2012年のロンドン五輪と同じ規模としてオリンピック1万人、パラリンピック4000人と、1万人を超える規模になる。

これら大会の準備と運営にあたるのが、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会だ。公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)と東京都により2014年1月24日に一般財団法人として設立され、2015年1月1日付で公益財団法人になった。

2012年のロンドン五輪では、ロンドンオリンピック・パラリンピック組織委員会が中心となり、その名称(The London Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games)を略してLOCOG(ロコグ)と呼ばれていたが、対して東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games)はTOCOG(トコグ)とも呼ばれている。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下、組織委員会)は、IOCやJOCの配下にあるわけでも、国の外郭団体でもなく、あくまで独立した組織体で、会長は、元内閣総理大臣公益財団法人日本体育協会名誉会長の森喜朗氏、スタッフは、企業や都庁、政府などからの出向者に加え、直接雇用で人員をそろえている(2015年6月末時点でスタッフは約350人)。もともと本部は都庁舎内と新宿のビルにあったが、今年3月から虎ノ門ヒルズに事務所を移転し、危機管理分野では、警備局、テクノロジーサービス局らが中心となり、準備を進めている。

誌面情報 vol50の他の記事

- 世界に誇る危機管理ビジネス 行動検知・生体認証・ドローンなどで2000億目指す

- 【東京オリンピックの危機管理】 海外の五輪・スポーツイベントから学ぶ

- 【東京オリンピックの危機管理】 オールジャパンで臨む危機管理体制

- 調達が民間企業の最大リスク!?

- 安全神話からの脱却 オリンピックを脅かす危機

おすすめ記事

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方