2016/10/23

誌面情報 vol51

日本のよき文化として定着している「うがい」。その歴史は古く、「鵜飼(うかい)」を語源として平安時代から伝わるとされている。鵜に魚を飲み込ませて、その後に吐き出させることが似ていることから、「うがい」と呼ばれるようになったという。残念ながら「うがい」は日本固有の文化のため、海外ではそれほど重視されておらず、感染症に対する明快なエビデンスは少ない。しかし、取材するうちに「うがい」の意外な利点も見えてきた。あなたは「ガラガラ」ってうがいしますか? 声を出しながらうがいしますか?

編集部注:「リスク対策.com」本誌2015年9月25日号(Vol.51)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです。(2016年10月23日)

結論から言うと、うがいによってインフルエンザなどのウイルスに対して予防効果があるかというと、それは難しい。ウイルスがのどに付着した直後にうがい薬で洗浄すれば効果は期待できるが、現実的な対処とはいえない。

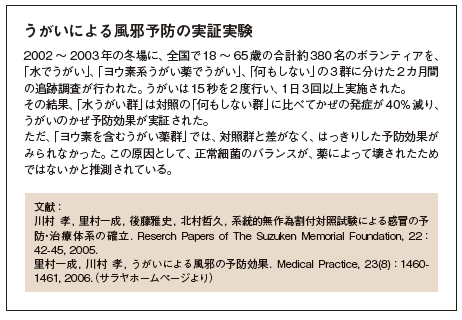

しかし、一般的なうがいの効能について、業務用のサニタリー商品などを広く扱うサラヤ株式会社サニテーション事業本部食品衛生学術室室長の村松寿代氏は「うがいには、風邪の予防効果が実証されているほか、のどに潤いを与え、粘膜の働きが弱まるのを防ぐ、のどから異物を吐き出す筋肉を養うなど、さまざまな効果があります」と一般的なうがいの効能について話す。

そもそも、人は安静時に呼吸によって1日あたり2万Lもの空気を肺に送り込んでいるといわれる。そして排気ガスや粉じん、冷暖房の乾燥した空間のほこりのほか、ウイルスや細菌のなかで生活していると言っても過言ではない。それでも人が生活を営むことができるのは、空気の入口である口と鼻(気道粘膜)が、種々のサイズと組成をもった空気中の物質に対抗するための防御機能を持っているからだ。

誌面情報 vol51の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方