2018/03/28

防災・危機管理ニュース

熊本県が発生4カ月以降の検証報告書を発表

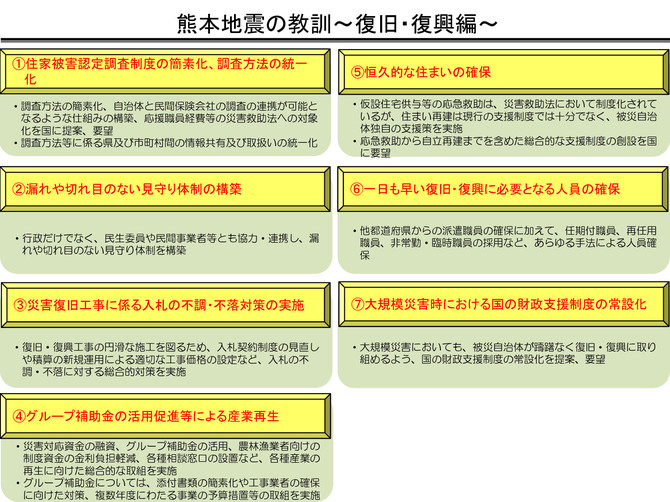

熊本県は27日、「熊本地震」発災4カ月以降の復旧・復興に関する検証報告書を発表した。県では、すでに発災から3カ月間の検証結果をまとめているが、今回の報告書では、復旧・復興期の教訓として、住家被害認定制度に関する調査の簡素化と調査方法の統一など7項目を主な教訓として掲げている。

特に、住家被害認定調査については、多くの人員、時間、経費が必要となったことを指摘。自治体と民間保険会社の調査について、目的・基準の違いから調査結果に差異が生じたり、独自の調査票を用いて二次調査を行った自治体があり、住民が混乱することがあったとし、制度の簡素化や調査方法の統一を図るべきだとしている。

また、仮設住宅で入居者の孤独死が発生したことも課題に挙げ、対策として、行政だけでなく民生委員や民間事業者等とも協力・連携し、漏れや切れ目のない見守り体制を構築していくことが必要とした。このほか、技術者の不足や資材の高騰などから災害公営住宅などの復旧工事において、入札に不落や不調が相次いだことについて、今後は入札制度の緩和や適切な工事価格の設定などの対策が必要としている。

検証は、中立かつ専門的な視点を重視し、SOMPOリスケアマネジメント株式会社へ業務委託して実施。①復旧・復興に向けた体制整備、②被災者への応急支援、③被災者の健康保持・生活支援、④社会基盤等の復旧・復興、⑤地域、産業、教育の復旧・復興、⑥恒久的な住まいの確保、⑦今後の災害に向けた体制整備などの7項目について、それぞれ「具体的に取り組んだこと」「課題となった点」「改善に向けた取り組み・方向性」という3つの視点から調査した。

報告書には、被害が大きかった8自治体の市町村長と知事へのインタビューも掲載。県からの委任を受け、崇城大学教授の今井亮佑氏と、リスク対策.comの中澤が取材・執筆を担当した。

資料:http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_23049.html?type=top

■「発災4カ月以降の主な教訓」

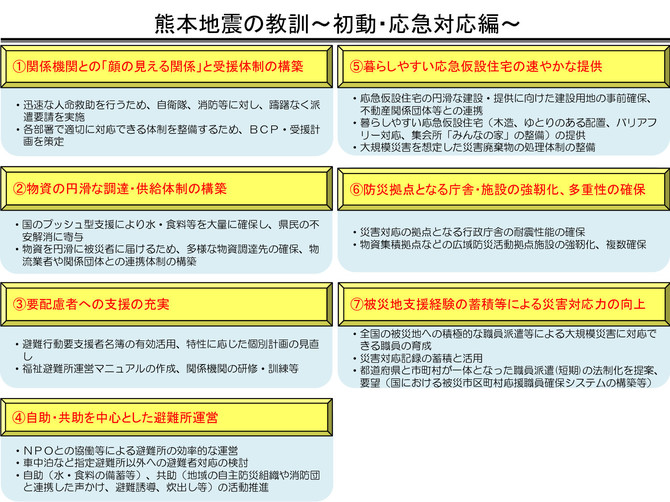

■昨年発表した「発災3カ月間の主な教訓」

(了)

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方