2016/06/14

誌面情報 vol54

日本に求められる実践的マニュアル

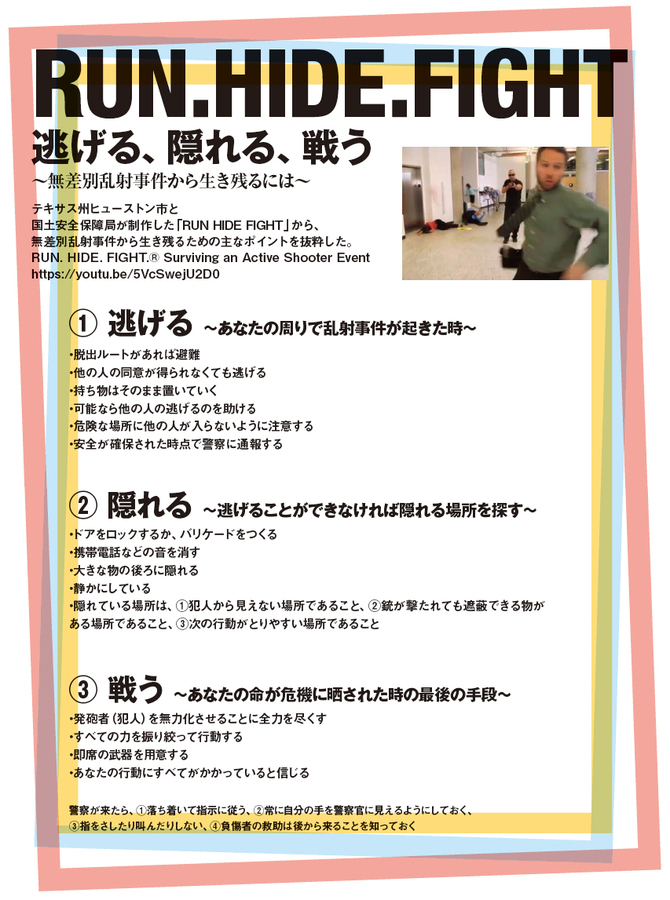

日本で海外へ進出する民間企業向けに作成された危機管理マニュアルには、一般的で当たり前のことやネットで調べればわかるような机上の理論しか記載が無く、アメリカのHomeland Security(国土安全保障省)が作成した企業向けのRUN.HIDE.FIGHT(無差別乱射事件から生き残るには)という現場視点のマニュアルや教育動画などは、ほとんど無いようだ。

パリ同時多発テロがイスラム国に所属するテロリストの犯行だったのか?という議論はともかく、主導者が誰であれ、大量殺人が行われた事実は確かである。ただし、もし、イスラム国やアルカイダに所属しない、ただの若者グループの犯行だったとすると、思考・思想が不安定で、さらにターゲットとなる場所や対象が、まったくの思いつきになるため、犯行を予測・予防することが困難になってくる。

いずれにしても、どのような形でテロなどに遭遇しても、予防策、対応策、事後処理策、メディア対応策などは、企業の基本的な安全対策として備えておくべきだろう。

以下、参考までに私の手元にある390ページに及ぶ海外邦人企業向けテロ対応マニュアルから抜粋して紹介させていただく

(出典:The Counterterrorism Handbook:Tactics,Procedures, and Techniques 出版社:CRC Press LLC)

主な内容

- 各国におけるテロ組織別テロリストの戦術、技術、装備および手順

- テロ組織をサポートする企業やテロリスト予備軍の傾向と分析

- テロ組織、ギャングや国に対する反感者など、将来的な犯罪の読み方と事前対応と予防策

- 企業ポリシングおよびセキュリティ・オペレーションの具体的実践対応

- 軍事テロ対策と反乱鎮圧デモ等の実践マニュアル

- テロ災害に特化した応急救護マニュアル

- 各テロリストが持つ技術と科学

- テロ組織のプロパガンダに隠されたシナリオとマスタープラン

- テロ文化研究資料など

このうち海外民間企業の邦人向けテロ対応内容は下記の通り。

1、予防策

・ 企業広告のコンテンツ検証を入念に行い、宗教的、慣習的反発を受けないこと。

・ 社内のロックダウン(セキュリティ強化)シミュレーションを定期的に行うこと。

・ 契約警備会社のテロ対応能力、地元警察のテロ対応手順などを知っておくこと。

・ 地元メディアが発信するテロ関係報道を受け入れ、犯行予告や過去の犯行声明などから社内に危険予知を促すこと。

など

2、自動小銃によるテロ遭遇時の対応(順不同)

・ テロリストが多数の人々に向けて銃を乱射する際、銃を腰の位置で水平に左右させながら、乱射することが多いことから、撃ち始まったら、すぐにジグザグに走って全力で逃げ続けること。

・ 進行方向右側の壁伝いに逃げることで生存率が高まる。理由は、ほとんどの自動小銃が右利き用に作られており、正面から左側は撃ちやすいが右側は体をよじる必要があり、撃ちづらいため。

・ テロリストはミリタリー(軍)のような武闘を含めた総合的戦闘訓練は受けていないことが多いため、行き詰まった際には、消火器や屋内消火栓のノズルなど、施設にあるもので戦うことも想定内に入れておく。

・ テロリストを取り押さえる、または、戦うときには、自動小銃の連射が途絶え、自動小銃のコッキングレバーを引く瞬間や弾倉を入れ替えるときなどタイミングを見逃さないこと。

・ 屋内で乱射から逃げる際には、避難動線上の自動火災報知器のボタンを押しながら、また、届けばスプリンクラーのヘッドを破壊したり、余裕があれば、屋内消火栓のホースを通路に出して、送水バルブを解放し、ホースを蛇踊りさせるなど、施設に附帯する設備を活用すること。エスカレーターの非常停止ボタンを押したり、防火戸を閉めながら逃げることも考慮に入れること。

・ 部屋や強固な遮蔽物に隠れているときに携帯が鳴ったり、物音がしないように細心の注意を払うこと。

・ テロリストを避難区画外に閉じ込めることも考えてみること。

・ 乱射終了後にテロリストが自爆することを想定し、直近の鉄筋コンクリート製の厚い壁や屋内避難階段まで、素早く思いっきり走って逃げること。

など

このテロ遭遇時の対応マニュアルを読み進めると、007やミッション:インポッシブルなどのスパイ映画で逃げるシーンが、いかによく考えられているかがわかる。特に障害を作りながらの逃げ方は、非常に参考になるので機会があれば見てほしい。

危機管理は最低限の企業の安全対策

滅多にあることでは無いと思うが、海外で事業を行うための最低限の企業の安全対策として、危機管理マニュアルの中に、このようなテロ対応手順は追記しておくべきではないか。また、新たなテロの犯行声明があったときやテロに関連したニュースを知ったときには、マニュアルを見直し、できれば訓練をしてみる。防災訓練時などでは、テロリストが火を放った火災を想定するなど、シナリオを工夫することで、よりリアルな複合危機管理訓練を行うことができると思う。

心配なことは、今回インタビューしたパリ市内の商社系企業のように、1月のシャルリ・エブド事件後にテロ対応マニュアルを作成したが、結局、11月のパリ同時多発テロが起こるまで、担当者と周囲の数人しか、その存在を知らず、社員全員には伝わっておらず机上訓練さえも行われていなかったような事態だ。また、日本人以外の現地の社員用に現地語でも作成すべきだ。

アメリカは保険と危機管理はセット

アメリカの場合、労働災害保険などを扱う保険会社が、毎年の保険の更新時に、さまざまな危機管理マニュアルの提出を企業側に求めることがある。訓練の実施回数や、実施内容は、訓練の様子を撮影した写真まで添付させられることも多いため、必然的に危機対応の訓練を行わざるを得ない。それをしなければ、保険料は引き上げられ、さらに、もし、何かの事件・事故が発生した場合、虚偽の報告が行われていたことが判明すると保険額の査定にも大きく影響してしまう。

なお、海外法人企業の社員全員に、海外旅行保険への加入検討をおすすめする。テロ行為(政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体もしくは個人またはこれと連帯するものがその主義または主張に関して行う暴力的行動など)を原因とする損害については、海外旅行保険の全契約に「テロを補償する特約(戦争危険等免責に関する一部修正特約)」が自動的にセット(割増保険料は不要)されているので、保険金支払いの対象となる。

※東京海上日動「海外旅行保険について(テロを補償する特約)」を参照

http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/inquiry/faq/overseas/faq_09014.html

テロに役立つ教育ツール

以下、テロに役立つ教育ツールをいくつか紹介する。衝撃的な映像も多く入っているので、注意して見てもらいたい。

1、状況シミュレーショントレーニングビデオ

01:SURVIVING AN ACTIVE SHOOTER (G米ロサンゼルス郡保安局)

http://irescue.jp/videos/active_shooter_training01.mp4

2、状況シミュレーショントレーニングビデオ

02:AVOID DENY DEFNEND (米テキサス州立大学)

http://irescue.jp/videos/active_shooter_training02.mp4

3、RUN. HIDE. FIGHT.® Surviving anActive Shooter Event (米国土安全保障省)

「RUN. HIDE. FIGHT.」日本語字幕版動画はこちらから

一般社団法人 日本防災教育訓練センター http://irescue.jp

(了)

誌面情報 vol54の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方