2016/07/03

誌面情報 vol54

渡航前に確認・準備すべき対策とテロ遭遇時の対応

外務省領事局海外邦人安全課 邦人援護官 伯耆田修氏

海外での安全対策のあり方が、ここ数年で大きく変わっている。背景にあるのはイスラム過激派組織などによる一般市民を狙ったテロ事件の増加だ。一方で、自然災害や感染症などの脅威も増している。日本企業は従業員の安全対策にどう取り組めばいいのか。過去18 年間で海外5 公館に勤務し、ルー大使公邸占拠事件をはじめ、ニュージーランドのクライストチャーチの地震、アルジェリアでのガスプラントの襲撃事件、フィリピンにおける大型台風通過、ネパール地震など様々な事件・事故・災害において現地で危機対応にあたった外務省領事局邦人援護官の伯耆田修氏に聞いた。

本記事は、2月12日に本誌が開催した海外進出リスク対策セミナーでの講演をもとに取材したものであり、必ずしも外務省の公式見解でない場合もある。

邦人をとりまく国際環境の変化

4年ぐらい前まで私どもは、海外に行く日本人に対して「テロに巻き込まれないように十分注意してください」「テロが多いのは中東・アフリカですから注意してください」「居住者は十分注意してください」ということを主に呼び掛けていたが、2013年1月に発生したアルジェリアのガスプラント襲撃事件では、日本の進出企業の日本人従業員が殺害された。

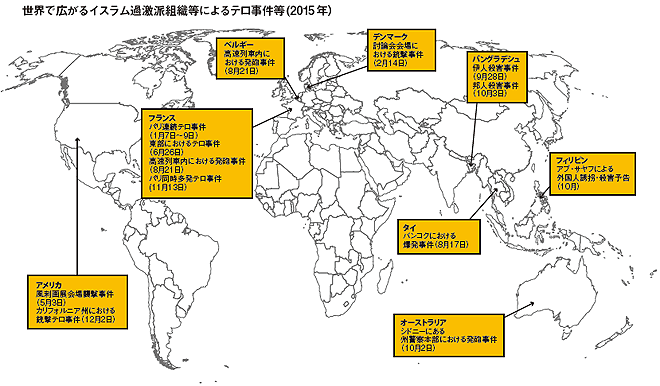

中東・アフリカに限らず、先進国でもテロ事件が多発しており、今や全世界どこにおいてもテロ事件が発生してもおかしくない。日本人も標的になってきている。

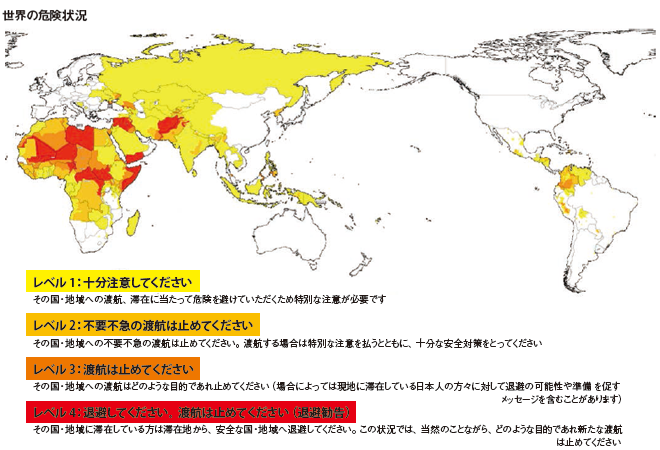

2016年2月現在、退避勧告が発出されている国は、一部地域を含めると26カ国・地域に上る。そのうちの6カ国は、全土にわたって退避を勧告している地域で、アフガニスタン・シリア・イエメン・ソマリア・リビア・中央アフリカである。中東・アフリカには多くの退避勧告や渡航中止勧告の危険情報が発出されており、非常に危険な地域もある。

アメリカの研究機関によると、現在、イスラム過激派組織「イラクとレバントのイスラム国(ISIL)」の戦闘員は約3万人に上り、そのうちの半数が外国人部隊であるという。内訳はチュニジア人が一番多くて3000人ぐらい、ロシア人が1700人、フランス人が1200人、イギリス人も600人ほどが戦闘員に加わっているという調査結果が出ている。このような人たちが母国に戻れば、いつ、テロを起こしてもおかしくない。つまり、中東やアフリカだけでなく、世界各国どこでもテロが起こる可能性があるということだ。

誌面情報 vol54の他の記事

おすすめ記事

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方