2016/08/02

誌面情報 vol54

編集部注:「リスク対策.com」本誌2016年3月25日号(Vol.54)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです。(2016年8月2日)

「2013年の暮れに国土強靱化基本法が国会で成立し、その後、法律に基づいて基本計画が策定され、さらにアクションプランが年度ごとに策定されてきた。国が計画に基づいて施策を進める一方で、地方でも地域強靱化計画の策定が始まり、2016年1月28日現在、45都道府県、24市町村で計画策定済ないし策定中となっている。そこで、今回は、国土強靱化におけるもう1つの重要なプレイヤーである民間の皆さんの取り組みを応援することが重要と考えた」と話すのは、内閣官房国土強靱化推進室参事官の吉田恭氏。「国土強靱化というと、世の中ではイコール公共事業というイメージを持たれているかもしれないが、それだけではないということを正しく認識してもらう必要があった」と強調する。

国土強靱化基本法は東日本大震災の教訓を踏まえて第2次安倍政権のもとで制定された。45の「回避すべき起きてはならない事態」を想定し、さらにそのうち15の施策を重点化し、取り組みを進めている。「国土強靱化施策は国家のリスク・マネジメントであり、公共事業だけでなく、民間投資を促す全分野にまたがる国民国家プロジェクトである」と初代の担当大臣であった古屋圭司氏(現衆議院議員)は本誌のインタビューに回答している。

企業BCPを国のガイドラインに基づき認証する

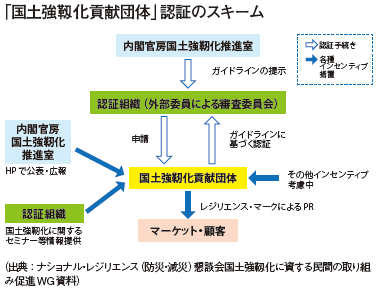

「国土強靱化貢献団体」認証の創設

民間企業の国土強靱化への取り組みを促進するにあたり、有識者で構成されるナショナル・レジリエンス懇談会の下に設けられたワーキング・グループでは、まず民間の活動を何らかの形で国として評価することが有効であろうと考え、その次に、それではどのような活動をどのように評価すべきかを検討した。国土強靱化に関わる民間の活動は概ね3つに分類される。まず1つめは、本来のビジネスとして防災商品やサービスを提供する活動。2つめは、企業の事業継続のための自助の活動。最後に、自分の本業と関係なく、地域に根差した社会貢献として防災・減災に取り組む共助の活動だ。

議論が進むなかで、本来のビジネスとして行われる防災商品やサービスの提供は、一義的には、国ではなく市場が判断するもので、今回の対象からはとりあえず外すことになった。国土強靱化の促進には、事業継続(自助)と社会貢献(共助)をともに伸ばしていくことが必要だと懇談会では結論付けたのだ。一方で、企業の事業継続が国の強靱化にとって必要なものであることはもちろんだが、現在の仕組みではなかなか進まない部分もあるという。

誌面情報 vol54の他の記事

- 巻頭インタビュー 政府がBCP認証制度スタート

- 特別寄稿 災害医療に必要な非日常性(下)

- 宗教・文化の違いでトラブルも

- 海外安全対策が変わった!

- 海外安全対策「虎の巻」

おすすめ記事

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方