2016/03/24

誌面情報 vol54

悪意ある意図的な異物混入をどう防ぐ?

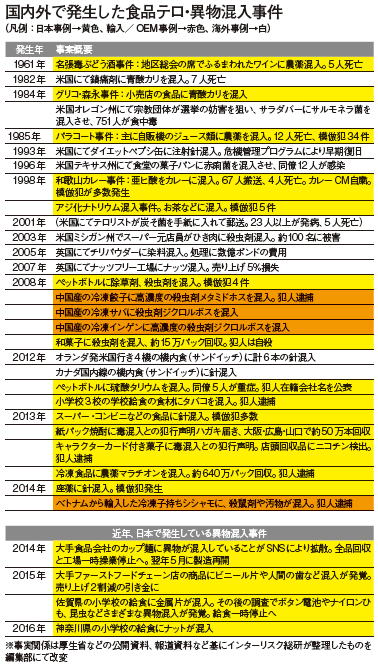

食品への悪意ある意図的な異物混入事件が後を絶たない。古くは名張毒ぶどう酒事件(1961年)、グリコ・森永事件(1984年)、和歌山カレー事件(1998年)など、深刻な犯罪性を帯びたものばかりだったが、現在はインターネットやSNSの普及により、社会・会社への不満を訴えるために店頭の商品に消費者が異物を混入するなどいたずら、いやがらせ的なものも多く、食品産業のリスクも多様化している。一方で、今後過激派のテロリストが危険な細菌や化学物質を食品に混入する可能性も否定できない。9.11以降、アメリカで本格化するフードディフェンスと、日本の課題を探った。

「食品産業は人の暮らしに密接にかかわる産業なので、消費者の関心も高く、風評被害などによるダメージが大きい。そのため一度問題を起こすと、会社として致命的なダメージを受ける可能性もある」と話すのは、インターリスク総研事業リスクマネジメント部 CSR・法務グループ上席テクニカルアドバイザーの笹川秋彦氏。自身も前職では食品関連企業に勤めていたという。

食品への意図的な異物混入については「商品の生産過程で混入するもの」「流通過程で混入するもの」そして「消費者自身で混入するもの」の3段階に分けられる。

まず生産過程で意図的に異物が混入される場合は、内部不正の可能性がある。笹川氏は「最新事例では、学校給食にお菓子の包み紙を混入させ、すぐに摘発された事例がある。従業員が給食センターに『給食を中止させ、作業工程を一から見直してほしかった』『仕事が多忙でスピードについていけなかった』と供述している。このように、生産過程では従業員の不平・不満による意図的混入のケースもある」と話す。流通過程で混入するのは、スーパーの元店員などこちらも内部事情に詳しい者の犯行であるケースもある。そして最近増えているのが、消費者によるものだ。2013年には千葉県で28歳の男性がコンビニエンスストアのパンに針を混入させて逮捕されたほか、同年にキャラクターカード付きの菓子に毒を混入したとの犯行声明があり、店頭回収品からニコチンを検出する騒ぎとなった。これはキャラクターの原作者と同世代の犯人が、原作者の成功を妬んで犯行に及んだものと、後に裁判で供述している。「最近ではいたずらのほか、会社や社会への不平不満により、食品に異物が混入されるケースがある」(笹川氏)

アメリカで始まったフードディフェンス

「フードディフェンス」という考え方が本格的に米国で導入されたのは、2001年の米国同時多発テロ以降だ。テロ対策のためにあらゆる可能性を検討するなかで浮上したのが、食品に対する意図的な異物の混入だった。米国では1984年にオレゴン州で宗教団体が選挙の妨害を狙って、サラダバーにサルモネラ菌を混入。751人が食中毒に陥ったほか、93年には大手飲料メーカーの缶飲料に注射針を混入させた事件が発生している。食物ではないが、01年にテロリストが炭そ菌を手紙に封入して出版社や上院議員に対して送り付け、5人が肺炭疽を発症し死亡、17人が負傷した事件もあった。米国においてテロに食物が使われることは、十分考えられることだった。9.11移行、アメリカ当局であるFDA(Food and Drug Administration /米国食品医薬品局)では、「フードディフェンスに関する従業員の教育・訓練が組織を守る第一の手段とする考え方である」として、「FIRST」を提唱している。

F: Follow 会社のフードディフェンスプランとその手法に従うこと

I : Inspect 施設やその周辺を調査すること

R: Recognize いつも何か変わった点を見逃さずに認識すること

S: Secure すべての原料、製品の安全を確保すること

T: Tell 何か異変や不審者に気づいたら上級者に報告すること

(出典:フードディフェンス対策と食品企業の取り組み事例/日本規格協会)

日本国内での取り組み

日本でフードディフェンスの取り組み強化のきっかけとなったのは、2007年12月から08年1月にかけて発生した「中国製冷凍餃子異物混入事件」だろう。大手食品会社が輸入販売した中国製冷凍餃子を食べた千葉、兵庫両県の計10人が下痢などの中毒症状を訴えた。調査の結果、餃子から殺虫剤に使用されるメタミドホスが検出。10年に中国当局が中国国内の冷凍食品メーカーの臨時従業員を危険物質投与の疑いで逮捕した事件だ。その後、模倣犯も出たことから、食品への意図的異物混入に対する対策の必要性が訴えられた。

ただ、当時は異物混入の現場が中国であったことから「日本国内で作られていれば大丈夫」という雰囲気があったことは否定できないだろう。それを打ち破ったのが、13年に群馬県で発生した「冷凍ピザ農薬混入事件」だ。大手食品会社の冷凍ピザに、高濃度の有機リン酸系の農薬である「マラチオン」が混入されたことが消費者のクレームにより発覚。調査の結果、契約社員の男性が意図的に農薬を混入させていたことが分かった。食品会社は、88品目約640万パックを回収。犯人には懲役3年6カ月の有罪判決と1億円の賠償が命じられた。

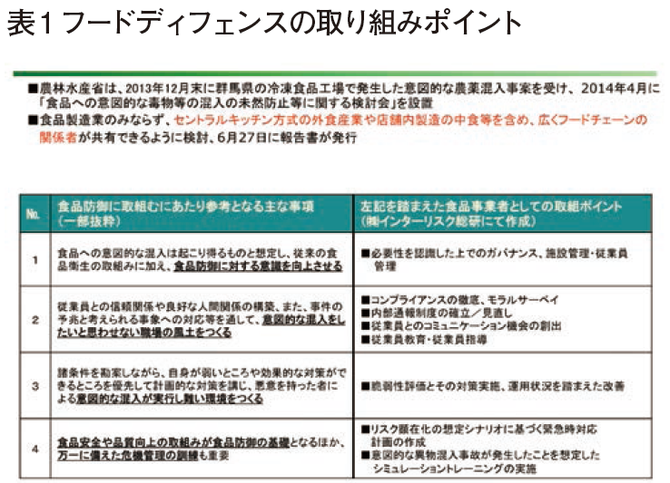

農林水産省はこの事態を受け、14年4月に「食品の意図的な毒物等の混入の未然防止等に関する検討委員会」を設置。食品製造業者のみならず、外食産業や店舗内製造の中食産業もふくめ、広くフードチェーンの関係者が共有できるように検討し、同年6月27日に報告書を発行している。

報告書に記載の食品防御に取組むにあたり参考となる主な事項(一部抜粋)と、それを踏まえた食品事業者としての取り組みのポイントを前ページ表1に記載した。

ポイントは「入れない、させない、証明できる」

笹川氏は「冷凍ピザ農薬混入事件で、従業員による意図的な異物混入事案が発生してしまった。これからは従業員による犯行が『想定できなかった』では済まされなくなった」と話す。

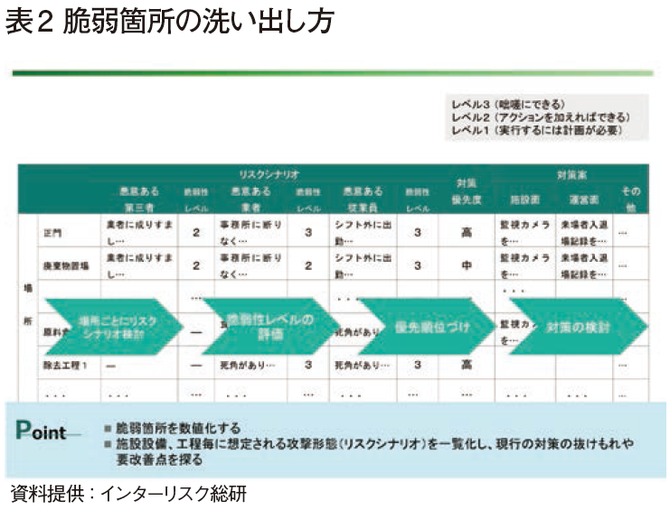

フードディフェンスにも、ハードとソフトの2つの対策がある。まずハードでは、「入れない」「させない」「証明できる」を徹底することだ。「入れない」「させない」ための脆弱箇所の洗い出し方については、前ページ表2を参考にしてほしい。

自社製造施設(正門等の外構含む)および原料の受入から製品の出荷までの工程に対し、脅威となる対象者(悪意ある第三者/業者/従業員)別にマトリックスを組み、施設設備や製造ラインに対象者が侵入した場合に想定される攻撃形態(リスクシナリオ)を一覧化し、脆弱箇所を数値化した上で、現行の対策の抜けもれや要改善点を探るのである。

もう1つの「証明できる」については、監視カメラなどが有効になる。自分たちの生産工程で、監視カメラに録画された映像により異物混入が不可能なことを証明できれば、異物の混入現場は自社出荷後であると主張することができる。大手食品メーカーでは監視カメラを工場内に多数設置することにより、作業員が映らなくなる死角をなくしているという。

「監視カメラを多数設置するのは費用面から難しい部分もあるが、リスクに応じて効果的に設置することで抑止力につながる可能性は高い」(笹川氏)

リスクを発生しにくくする「企業風土づくり」と危機管理体制

もう1つ大事なことは、リスクを発生しにくくする「企業風土づくり」、すなわちソフトの部分だ。

笹川氏は「食品業界は、一般に、従業員に占めるパートやアルバイトの割合が多く、平均的な賃金水準としてけっして高いとは言い難い。そのような状況のなかで従業員のモチベーションを高めるためには、集会や個人面談などでコミュニケーションを活発にし、食品業界で働くという社会的な意義を理解してもらうなどの企業風土づくりが大事だ」とする。フードディフェンスに関する知識を頭ごなしに植え付けるのではなく、日ごろのコミュニケーションの中で自分たちの働く意義を見つけてもらい、仕事に誇りを持ってもらうことが、日本的なフードディフェンスの第一歩だ。パート・アルバイトを含め、従業員の担う責任や権限、働きに応じて給与を柔軟に見直すなど、モチベーションを高めるためのきめの細かい社員対応も有効だという。

それでもリスクが発生してしまった場合はどうするか。大事なのは企業としての危機管理体制だ。米国の大手ファーストフードチェーンの日本法人は、日本で異物混入が発覚した際の対外説明が批判を浴び、これも一因となり経営的に厳しい状況に追い込まれた。一方で、大手カップ麺メーカーは当初の対外説明では批判を受けたが、その後は工場の操業停止による原因究明など、リスクに対する積極的な姿勢が消費者に支持され、現在はブランド力を取り戻している。

笹川氏は「フードディフェンスは、意図的な異物混入を可能な限り予防する側面と、事故発生を想定した危機管理の両方の側面がある。予防の限界は必ず存在するので、あらかじめ危機のシナリオを想定し、対応方針の検討や記者会見を含めたトレーニングを重ねておくことが必要」と、フードディフェンスにおける危機管理の重要性を訴えている。

誌面情報 vol54の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方