2022/01/10

Joint Seminar減災2021 第3回シンポジウム

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第3回研究会が10月29日に開催され、東北大学災害科学国際研究所所長・教授の今村文彦氏が講演した。4回に分けて講演内容を紹介する。第2回は、東日本大震災後の復興プランについて。

■地域に見合った復旧・復興プラン

東日本大震災後、各地で復旧・復興プランが議論され事業が立ち上がりました。被災状況や津波の特性を踏まえて、いくつかのパターンが整理されていきました(図表1)。1つ目は三陸など、比較的狭いエリアで高台があるような場合です。ここは職住分離で、低い所は工場等の配置は許可しています。基本的には働いているので、警報等が出ればすぐに避難できるからです。しかし住居地域は、夜は眠っている場合があり、避難しにくいため、より安全な場所に配置し、重要な学校や役場等も安全な場所に配置する必要があります。2つ目は低い所や平野部の場合です。ここは多重防御で、防潮堤も整備しますが、それを越えるものに対してはグリーンインフラ(防潮林)や社会インフラ(道路の盛土)を活用します。植林では東日本大震災での経験を活かし盛土をし、背後を農地として使います。工場と同様で、昼間に活動するエリアです。道路をかさ上げし、住宅などはその背後の安全な場所に整備します。

このようなプランが基本パターンとして整理され、各地で検討されました。しかし、復興プランを1年弱で作るのはなかなか難しかっただろうと思います。

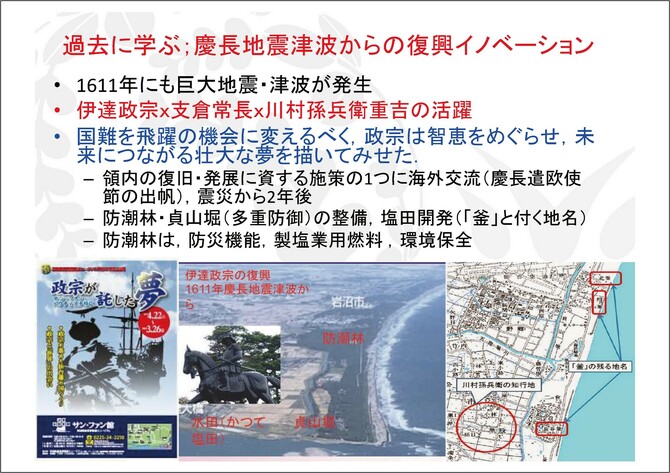

われわれはこれまで、大災害に向けて復旧のみならず復興ということで、さまざまな議論をしてきました。歴史の専門家とも議論しながら、伊達政宗が復興した状況も参考になるのではないかということで、「過去に学ぶ」という勉強もしてきました(図表2)。注目したのは伊達正宗、支倉常長、川村孫兵衛の3名でした。当時の伊達藩にとっての国難を飛躍の機会に変えるという正宗の判断があり、いろいろな構想が練られました。もちろん彼一人で考えたわけではなく、みんなで知恵を出し合い、2つの施策をしたことが残されています。

1つ目は、まさに飛躍の機会ということで、船を造って海外との交流を始めました。慶長遣欧使節を出したわけです。このときのリーダーが支倉常長です。当時、既に西日本ではアジア航路を使って巨大な富を出していましたが、東北地方は遅れていました。太平洋というかなり難しい航路なので、なかなか判断できなかったのだと思います。しかし、震災を契機に造船し、2年後に出発しました。支倉常長はスペイン、イタリアまで行って無事帰るのですが、皮肉なことに、その頃には鎖国制度が敷かれ外交ができなくなっていました。

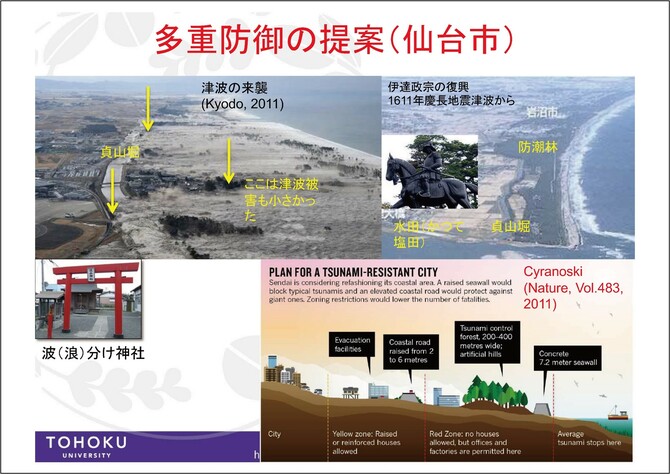

2つ目の施策は地域での復興です。当時、沿岸部に住居を構えていた人々もいたと聞いていますが、そこは正宗の判断により居住禁止になり、防潮林が植えられました。さらに、津波によって浸食された場所を使って堀を造ったという説明(資料)もあります。全てが事実か分かりませんが、防潮林・貞山堀の整備が行われ、そして、その背後には津波が運んだ塩水があったので、それを逆利用して塩田開発が行われました。実際に仙台空港の近くには、相釜や長谷釜などという地名が残っています。防潮林は、防災効果も環境保全効果もありますが、燃料にもなるので、新しい産業として植林が進められました。そのリーダーが土木技術者である川村孫兵衛(実はその子孫も継続)でした。

このようなことを改めて学ぶと、いろいろなヒントがあります。今回それを十分に生かせたかというとまだまだ難しいですが、防潮林も塩田も数十年かけたといわれているので、東日本大震災から10年たった今、われわれもまだまだ模索し推進なければいけないと考えています。

正宗の防潮林は残念ながら2011年東日本大震災の津波に破壊されましたが、その弱点を調べることができたので、盛土をして強化し、全国の皆さんからサポートしてもらいながら植林・整備しているところです(図表3)。この周辺での防潮堤の高さは7.2メートルです。本来のレベル1の津波だけを考えると6メートル余りでいいのですが、高潮等の水準である7メートルまで引き上げました。震災の復興ではありますが、将来の沿岸のリスクを考慮し、地球温暖化への対応も含めて整備基準を設けたということです。元々なかった地域での7メートルという防潮堤の存在は非常に大きな変化なので、いろいろな反響があり、合意形成も難しかったと思います。これがどのように機能するかは、今後の沿岸のリスク状況を見ていくと分かるだろうと思います。多重防御で高速道路のかさ上げが非常に役に立ったので、現在は県道もかさ上げしながら2線堤の複合配置になっています。

図表4が現在の仙台市の様子です。沿岸に防潮堤・防潮林があり、一部は工場や農地もあります。左側の縦に走っている黒い線は高速道路です。震災当時はここの斜面を駆け上がって避難しましたが、子どもや高齢者は難しいということで、震災後は避難階段が設けられました。また、高速道路に入らないように特別なスペースも設けられています。新しい居住地はより安全な場所ということで、高速道路の背後に設けられています。以前より強固で住みやすいまちとして、仙台市がビルド・バック・ベター(Build Back Better)の事例になればと思っています。

Joint Seminar減災2021 第3回シンポジウムの他の記事

- 東日本大震災 当時から現在の対応、そして将来に向けて(その4)

- 東日本大震災 当時から現在の対応、そして将来に向けて(その3)

- 東日本大震災 当時から現在の対応、そして将来に向けて(その2)

- 東日本大震災 当時から現在の対応、そして将来に向けて(その1)

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方