2022/01/17

Joint Seminar減災2021 第3回シンポジウム

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第3回研究会が10月29日に開催され、東北大学災害科学国際研究所所長・教授の今村文彦氏が講演した。4回に分けて講演内容を紹介する。第3回は、仙台防災枠組について。

■仙台防災枠組について

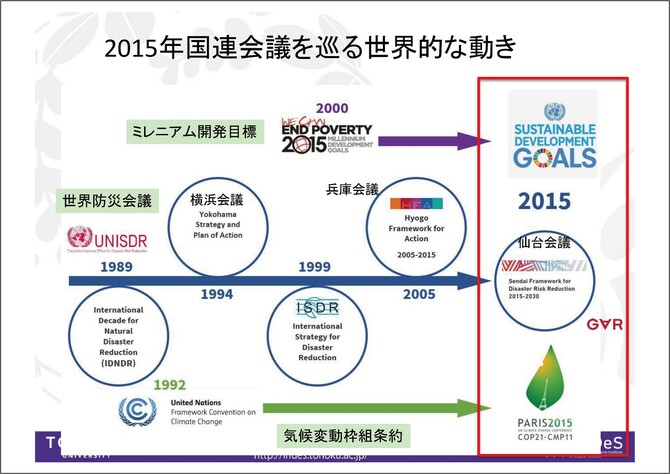

2011年に東日本大震災があり、その4年後の2015年3月に国連防災世界会議(仙台会議)が開催されました(図表1)。その前回は2005年の兵庫会議で、直前にはスマトラ島沖地震と大津波がありました。そして、その前が1994年の横浜会議でした。国連の主要会議が同じ国で3回開催されることは、防災以外ではないことだと思います。メインは5日間ですが、延べ15万人が国内外から参加し、このとき採択されたのが仙台防災枠組です。日本での経験、教訓、実際の取り組みを参考にしながらこの枠組が作られました。

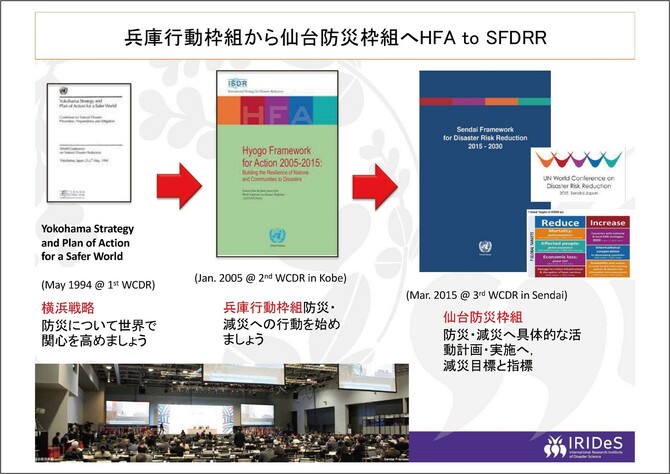

1994年横浜会議では横浜戦略が作られ、防災への関心を世界で高めることが掲げられましたが、災害が少ない地域を含め、これを意識していない地域がありました(図表2)。それを受けて兵庫行動枠組では、単なる戦略を作るだけではなく、実際にいろいろな関係者がどのような行動をして減災に結び付けたらいいかという指針が出されました。このときは私も参加し、世界での議論を垣間見ました。「Hyogo Framework for Action」は世界で非常に認知され、多くの取組・プロジェクトがこれを参考に進められたと聞いています。

仙台防災枠組は、防災・減災が最終目標ですが、もう一つ具体的な目標があります。防災に関係なさそうなところも含めて、多様な参加者(個人、コミュニティ、行政、企業、メディア等)が協力し、防災・減災に結び付けることです。コミュニティレベル、国家レベル、アジアや南アメリカなどの地域レベル、そしてグローバルレベルで対応を整理し、それぞれ何をしなければいけないかということをまとめています。そのための手段として、4つの優先行動を立てています。

1つ目は、災害リスクをきちんと理解することです。知識や技術だけでなく、地域にある過去の災害や将来のリスクを知ることが大事です。

2つ目は、組織の中でどう取り組むのかというガバナンスです。やはり組織で戦略を持って取り組まなければ減災はできません。

3つ目は、特に日本から主張している事前防災、事前投資です。ハード的なインフラ整備や保険の関係など、さまざまなことが事前に対応できるはずです。事前に1ドル投資すれば災害を7ドル軽減できるという研究もあります。

4つ目は、緊急対応、復旧から復興です。震災後、ただ復旧するだけではなく、ビルド・バック・ベターを目指さなくてはいけません。それを目指さなければ、また災害が繰り返され、負のスパイラルに陥ってしまいます。日本の「災い転じて福と成す」という言葉にも対応すると思います。

今回の仙台防災枠組で画期的だったのは、これらの優先行動を努力目標で終わらせないように数値指標を立てたことです。それが7つのグローバルターゲットです。人的被害や経済被害、インフラ被害などの減らすべき指標と、国際協力や情報伝達などの増やすべき指標に分けて、各国で点検しながら協力しているところです。

Joint Seminar減災2021 第3回シンポジウムの他の記事

- 東日本大震災 当時から現在の対応、そして将来に向けて(その4)

- 東日本大震災 当時から現在の対応、そして将来に向けて(その3)

- 東日本大震災 当時から現在の対応、そして将来に向けて(その2)

- 東日本大震災 当時から現在の対応、そして将来に向けて(その1)

おすすめ記事

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方