2022/05/11

いま目の前にある富士山噴火という危機

山梨県富士山科学研究所所長・東京大学名誉教授

藤井敏嗣氏に聞く

藤井敏嗣氏(ふじい・としつぐ)

地球科学者・理学博士で元火山噴火予知連絡会会長。NPO法人環境防災総合政策研究機構副理事長、環境・防災研究所所長なども兼務する。マグマ学・岩石学の第一人者として火山研究の第一線で活躍。ピナツボや雲仙普賢岳、伊豆大島など国内外のさまざまな火山噴火災害調査プロジェクトで中心的役割を果たす。平成30年に中央防災会議に設置された大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループでは主査を務めた。

宝永級の爆発的噴火が起きれば首都圏の交通網は1時間でマヒ。火山灰を取り除くまで影響は続く。いつ起きてもおかしくない

最後の噴火から300 年以上の沈黙を続ける富士山。もし前回の宝永噴火と同じ規模で噴火したら何が起きるのか? 溶岩や噴石はどこまで及び、降灰は首都圏にどのような影響をもたらすのか? 気になる南海トラフ地震との連動は? 山梨県富士山科学研究所所長、東京大学名誉教授で、噴火ハザードマップや避難計画の検討委員長も務める藤井敏嗣氏に解説いただいた。(本文の内容は4月19日開催の危機管理・BCP セミナーの内容をQ&A 形式にまとめ直したものです)

ハザードマップ改定で想定火口領域が変わった

Q. 富士山が噴火したらどのような災害が発生しますか?

富士山は「噴火のデパート」といわれるくらい、さまざまな噴火をします。火砕流を出すこともあれば、大きな噴石を飛ばすこともある。冬期であれば融雪型の火山泥流も引き起こします。最も多いのは溶岩流で、それもあちこちが火口となって溶岩を流す。もちろん火山灰も降らせます。

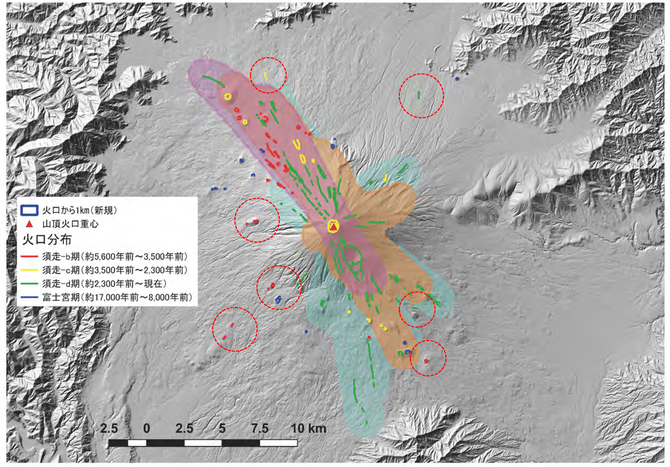

最近のトピックでは、2021年度末、富士山火山防災対策協議会などによってハザードマップの改定が行われました。大きく変わったのは火口領域の想定です。[図1]は改定前のハザードマップで、火口ができる可能性のある領域を示したもの。赤い部分が大規模な噴火、オレンジが中規模、緑が小規模で、それぞれ想定火口の範囲を示しています。

しかしその後の調査で、色の付いたエリア外でも過去に火口が開いたことが分かってきた。赤の円がその位置で、例えば右上の円の位置では1000年ほど前に火口が開きました。富士吉田市の南、中心市街地から2キロほどの場所。もしこうした場所で噴火が始まると市街地に甚大な影響が及ぶことから、ハザードマップを改定したのです。

Q. 新しいハザードマップではどのような改定を行ったのですか?

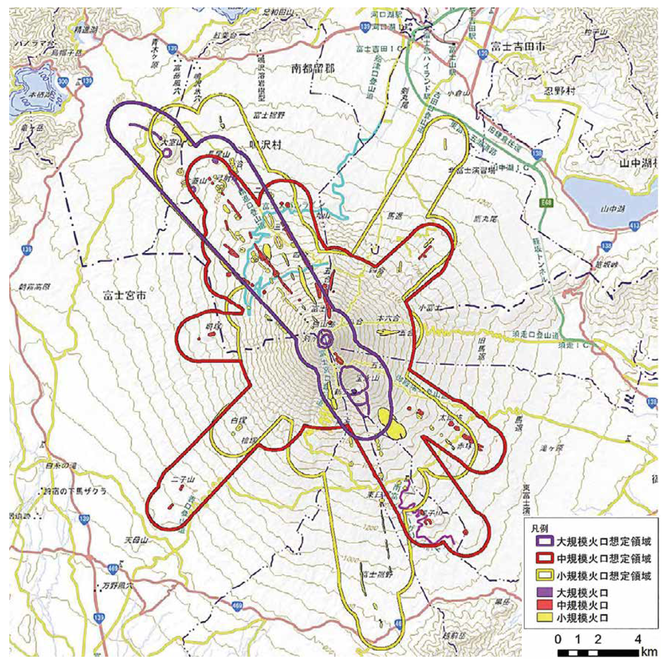

次の噴火で想定される火口の範囲、すなわち想定火口領域を決めました。[図2]がそれで、紫色の枠内が大規模噴火時、赤色が中規模噴火時、黄色が小規模噴火時の想定火口領域です。これまでは北西・南東方向に想定火口が分布していましたが、これと直交するかたちで北東・南西方向にも想定火口を設定したのです。

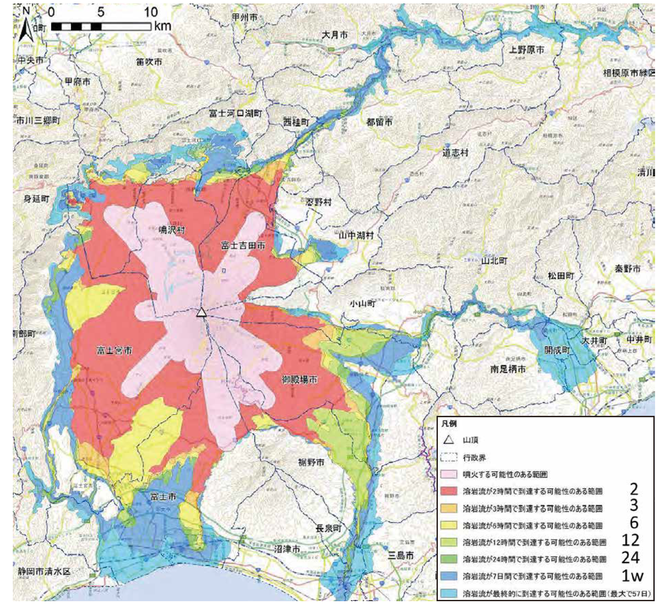

次に、想定火口で噴火が発生すると周辺にどのように影響が及ぶかをシミュレーションしました。[図3]は溶岩流が到達する時間と領域を推定した「溶岩流可能性マップ」ですが、真ん中のピンクの部分は想定火口領域、その外側の赤い部分は2時間以内に溶岩流が到達する可能性のある領域です。さらに外側のオレンジ色が3時間以内、黄色が6時間以内の到達領域となります。

ここで重要なのは、溶岩流は必ず低いところに向かって流れること。特に富士山の溶岩は日本の火山のなかで最もサラサラとねばりけが低いので、水に近い流れ方をします。つまり、地形に応じた流れ方をする。川があればそこに流れ込んでいきますから、限定された狭い領域に溶岩が流れます。距離こそ小田原や相模原まで達しますが、時間は最大57日かかります。

したがって、1回の噴火で色を塗った場所の全域を溶岩流が埋め尽くすわけではありません。[図4]は過去の溶岩流の分布で、流れた年代で色を変えています。例えば黄色の部分は西暦250年くらいまでに流れた溶岩流。この間250~300年くらいありますが、この程度の領域にしか流れていない。

左上のまとまった青色の部分は青木ヶ原溶岩と呼ばれ、864年の貞観噴火による過去最大の溶岩流です。このときは13億立方メートルの溶岩流が流れましたが、それでもこの程度。2300年間分を累積してもこれだけ隙間があるわけですから、1回の噴火で流れる溶岩流は極めて限定的と考えてください。

ほかにも、例えば火口から一定の範囲は大きな噴石が飛び、火砕流が到達します。溶岩流はいま申し上げた通りで、ほかに融雪型火山泥流が到達する領域もあります。これらについては複数のハザードが及ぶ範囲を重ね合わせた「ハザード統合マップ」により、場所に応じてどういう噴火事象の影響が及ぶのかを見ることができます。

いま目の前にある富士山噴火という危機の他の記事

- 最後に駆け込める場所をまちの至るところに

- 企業が富士山噴火に備えなければならない理由

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方