日本海側の豪雨――7月の気象災害――

避難情報見直しの契機となった2つの災害

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2022/06/30

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2004(平成16)年の7月には、本州の日本海側で豪雨が相次いだ。まず、7月12日から13日にかけて、新潟県中越地方を中心に、福島県会津地方も含めて、日降水量300~400ミリメートルの記録的な大雨となり、いくつもの河川で堤防が決壊した。この大雨による被害は、死者16名、負傷者83名、住家損壊5810棟、住家浸水8177棟などに及んだ。「平成16年7月新潟・福島豪雨」である。

次いで、7月17日から18日にかけて、福井県を中心に、岐阜県も含めて、日降水量200~300ミリメートルの大雨となり、河川の堤防決壊が相次ぎ、また山間部で土石流が発生した。この大雨による被害は、死者4名、負傷者19名、住家損壊411棟、住家浸水1万3657棟などに及んだ。「平成16年7月福井豪雨」である。

わずか1週間のうちに、気象庁が特別の名前を付けるような2つの顕著な豪雨が、本州の日本海側で発生した。今回は、日本海側で発生する豪雨災害を気象予報の観点から考察する。

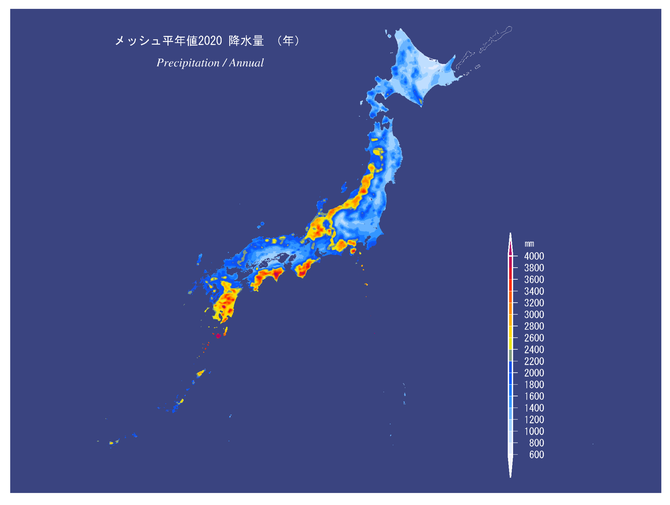

日本の多雨地域と言えば、西日本の太平洋側を思い浮かべるだろうか。平年の年間降水量の分布を図1で見ると、確かに、九州から東海地方にかけての太平洋側に赤やオレンジ色の地域が見られる。これらの地域では、年間降水量が3000ミリメートルを超えている。これらの地域の共通点は、山地の南斜面になっていることで、太平洋から吹きつける湿った気流が山地にぶつかって雨になる「地形性降水」の効果が顕著に現れている。

図1で見逃せないのは、本州の日本海側にも赤やオレンジ色の地域が存在することである。北陸から東北にかけての日本海側で、年間降水量が3000ミリメートルを超えている。これらの地域も山地の斜面になっているが、南斜面ではなく、西斜面である。つまり、これらの地域に多量の降水をもたらす湿った気流は、日本海から吹きつける。本州の日本海側の場合、冬の季節風による降水が多いという特徴があるが、夏場の降水量も冬と同程度のウエイトを占める。

日本海は、アジア大陸と日本列島の間に存在する海である。日本列島の日本海側で冬に大雪が降るのは、日本海があるからである。なぜならば、冬には季節風として大陸から流れ出す寒気に、日本海の海面から水蒸気と熱が盛んに供給され、雪雲が発達するとともに、空気が温められる。日本海がなければ、降雪量はずっと少なく、気温は低くなるはずである。

夏についてはどうか。夏に本州の日本海側で大雨が降るメカニズムは複雑で、手が込んでいる。夏の日本海は、冬とは逆に気温より海面水温の方が低いことが多いから、海面から大気への水蒸気と熱の供給は少ない。そもそも、夏の季節風の風向きは冬と反対であり、日本海側では陸から海に向かう風になる。海から陸に向かって吹くのは、好天が続く時に見られる海陸風としての海風ぐらいであって、大雨をもたらす風にはならない。

夏に本州の日本海側で大雨が降る場合、大雨の元になる水蒸気は、低緯度の太平洋上から運ばれてくる必要がある。それも、南風の場合は本州の脊梁山脈にぶつかり、本州の太平洋側に雨を降らせてしまうので、日本海側にまで届く水蒸気量は少ない。日本海側に大量の水蒸気が届くためには、南海上の暖湿空気が、山脈に邪魔されることなく日本海へ侵入する必要がある。そのルートは、対馬海峡にほかならない。つまり、九州の西側から、対馬海峡を経て日本海へと回り込むルートである。このルートは、梅雨末期には太平洋高気圧の西の縁をまわる気流の経路と見事に一致することがある。夏から秋にかけての台風も、しばしばこのコースをたどる。

こうして、梅雨末期には、本州の日本海側で豪雨の発生する条件が整うことがある。梅雨前線が山陰沖の日本海から北陸や東北地方にかかる構図は、日本海側の豪雨の危険信号である。梅雨前線がもう少し南で、対馬海峡から山陰沿岸に存在する時は、山陰地方が危険地域である。日本海側の豪雨は、対馬海峡ルートで日本海に侵入した多量の水蒸気が勢いよく流れる、幅の狭い流路に沿って起こる。その流路が梅雨前線なのである。梅雨が明けた後にも、前線が北から下りてきて日本海に定着することがあれば、梅雨末期と同様に危険な構図になることがある。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方