2022/08/03

防災格差社会

首都直下地震 集中という根本的なリスク

山梨大学大学院総合研究部 秦康範准教授に聞く

地域防災・マネジメント研究センター准教授

秦康範氏 はだ・やすのり

1995年大阪大学工学部卒業、2002年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。防災科学技術研究所研究員、東京大学生産技術研究所研究員などを経て、08年山梨大学大学院医学工学総合研究部社会システム工学系特任准教授、09年同准教授、14年同大学大学院総合研究部(工学域・土木環境工学系)准教授。18年から内閣府中央防災会議防災対策実行会議大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ委員。専門は地域防災、災害情報、観光防災。フェーズフリー協会理事も務める。

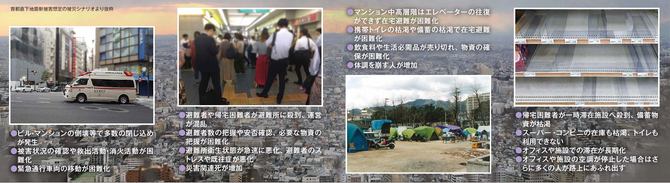

膨大な数の帰宅困難者、2万台を超えるエレベーターの停止、停電・通信マヒによる救助救護活動の混乱、行き場のない避難者と災害関連死――。東京都が発表した首都直下地震の被災シナリオから見えてくるのは、ひとえに集中のリスクだ。根本的な解決には分散化が欠かせない。だが、なぜ分散は進まないのか、分散を進めるには何が必要なのか。山梨大学大学院総合研究部の秦康範准教授に聞いた。

首都圏が抱えるリスクはひとえに数の集中

――東京都が発表した首都直下地震の新たな被害想定をどう読みましたか?

首都直下地震がほかの災害と決定的に違うのは、人口密度です。被災者の数が圧倒的に多い。これに尽きます。

450万人を超える帰宅困難者が街に溢れ、オフィスビルやマンションでは2万台以上のエレベーターが停止して閉じ込めが発生。停電や通信のマヒで緊急避難もままならず、海抜ゼロメートル地帯は防潮堤・堤防の被害による浸水や地盤の液状化も相まって、文字どおり陸の孤島化する。救助救護活動は極めて困難な状況に置かれるでしょう。

ライフライン・インフラの復旧が長期化すれば、当然、避難生活も長期化します。揺れの被害による直接的な死者よりも災害関連死が圧倒的に多かった熊本地震の教訓から分かるように、すでに社会は高齢化している。首都圏の高齢者数の多さを考えれば、被災後に激増する体調不良や持病悪化をどこまでケアできるのか、強い懸念を抱かざるを得ません。

物資にしても、東京は物が豊富に見えるかもしれませんが、それは物流が機能しているから。地震によって物流網が途絶え、膨大な数の帰宅困難者や避難生活者が普段買わない物まで買うとなれば、あっという間に物はなくなるでしょう。東京は、極めて特殊な環境にあるのです。

しかもこれらは、すべて東京都が発表した新たな被害想定の被災シナリオに書かれていること。けっして空想ではありません。

過去に近代都市を襲った直下型地震は阪神・淡路大震災ですが、27年前とは取り巻く環境が変わっています。しかも東京は、人口とともに政治も経済も、あらゆる中枢機能が集中している。こんな都市は世界中どこにもありません。そこが地震でやられるというのは、誰も経験したことのないまさに異常事態なのです。

――すると、新たな被害想定から読み取るべきメッセージは何でしょうか?

ここ10年の防災対策の進展を反映し、前回の被害想定に比べ、人的被害や物的被害の規模は確かに減りました。ただ、それはあくまで直接的な被害であり、間接的な被害は定量化できない。だからこそ、定性的な被災シナリオによって何が起きるかを詳細に示したのだと思います。

これを読むと、いま申し上げたような極めて悲惨な事態が起きる。しかも発災直後にとどまらず、1カ月以上も深刻な影響が続きます。これこそが、新たな被害想定の本来のメッセージでしょう。個人から企業まで、できる限り対策を講じてください、と。ただし、それには限界がある。数の集中こそが東京のリスクだからです。

防災格差社会の他の記事

- 軸受の技術を生かした独立電源で強靱化に貢献

- 収入にゆとりのある世帯ほど防災が進む

- 部分最適の追求が招いた災害リスク極大化

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方