2022/09/15

福祉と防災

分野の垣根を越えなければ問題は解決できない

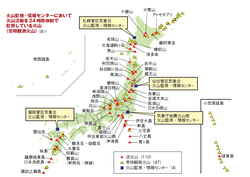

在宅避難者や車中避難者へのことが書かれているが、誰がそれを担っていくか、という検討が必要ではないか。その際、DWATがすでに41都道府県で構成されているので、活動資金の確保も含めてどう拡充していくかなどを厚生労働省と内閣府(防災担当)で検討すべきではないか。

最初に私が災害福祉広域支援の必要性を聞いたのは、2000年の中越地震で献身的に地域の高齢者を支えた高齢者総合ケアセンターこぶし園総合施設長の小山剛氏(故人)からだ。被災した病院にはすぐにDMATなど医療の専門家が応援に入るのに、福祉施設にはまったく来てもらえなかったという。役所にかけあっても、福祉は救助法の対象ではないので、ボランティアで来てもらうしかない、ということだった。

国が動かないなら民間有志でと、2005年に災害時の福祉支援を始めたのが「災害福祉広域支援ネットワーク・サンダーバード」というNPO法人だ。私も小山さんに声をかけていただき、理事として活動した。小山さんは2015年3月に60歳の若さで惜しくも亡くなられた。これから災害福祉を根付かせようという時期だったのに、さぞ悔しく、残念だったと思う。

ちなみに、小山さんが亡くなる半年前には、NPO阪神高齢者・障害者支援ネットワークの理事長の黒田裕子氏が亡くなられた。彼女の大きな優しさに救われ、励まされた被災者、支援者はどれほどにのぼるだろうか。このお2人とのご縁は、私にはかけがえないものであり、その精神をなんとか法制度に結実し、福祉の現場を支えたいと願っている。

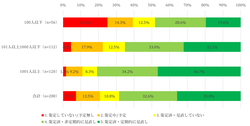

国が動いたのは、東日本大震災での高齢者、障がい者等の大被害、その後の大規模な風水害でのやはり高齢者等の被害を経てからだ。2018年5月に「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」によりDWATが整備され始め、それから5年、41都道府県でDWATが組織された。

組織数はそろってきたが、実際の災害現場では交代要員もままならないほど、メンバーが足りていない。それでも、制度ができたことにより、着実に前進できると期待している。

災害関連死について、民間団体の参画が不可欠である一方、民間団体をこれから増やそうとしても、あまり増えることは期待できない。それよりもエコシステムのように、地元の防災士などの支援組織など、多様な地元の支援主体により、災害関連死をみんなで防ぐ避難所のあり方を考えていくような方向性を示している。その中で、避難所関係の改善ができる人材を育てていくべきではないか。

市町村にとって避難所運営が非常に大きな負担になっていて、それが避難所外の被災者支援の遅れや、全体の復旧復興の支障になっている。避難所は24時間体制なので、平常の3倍の人員が必要になる。たとえば、熊本地震の益城町では、本震以後は出勤した職員の約6割が避難所業務に従事していた。

このとき、避難所外被災者の支援、特に関連死防止の業務を考えれば、職員を避難所に貼り付けることが困難になる。そこで、地域住民による自主的避難所運営への移行が課題になる。これは災害時に急にできることではなく、日常の研修、訓練からやっておかなければならない。

一方で、多くの地域では住民の高齢化などによる担い手不足に悩まされている。また、日常から災害支援を専門とする民間団体がどんどん増えるという状況でもない。

そこで、内閣府は避難生活支援において、行政、避難者(地域住民)、ボランティア等が協働して「個々のボランティアのスキル向上」と「地域の避難生活環境の向上(防災力の向上)」で相乗効果を生むことを目的に「避難生活支援・防災人材育成エコシステムの構築」を目指している。来年度から人材育成研修を始める予定なので、大いに期待している。

福祉と防災の他の記事

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方