2015/01/20

C+Bousai vol2

阪神・淡路大震災での対応

「最も住民が避難しやすいところは小学校。小学校が一番コミュニティが発達して、民主主義的な運営をしている。東日本大震災でも小学校が避難所になったところが多かったが、それらはすべて阪神・淡路大震災の教訓からだ」と話すのは、長田区役所で震災の対応にあたった清水誠一氏。現在は区役所内にある「人・街・ながた震災資料室」で研究員を務め、震災の経験を伝えている。

阪神・淡路大震災では、地元の真野小学校に震災から3日目の1月19日に各自治会関係者による災害対策本部を設置。16人の町の自治会長が集まり、地区として物資や食料の配給などを行うことを決めた。震災3日目にはすでに食料の不足が発生し、町全体では十分な数が確保できないことがわかったからだ。被災を免れて自宅に待機している住民の分も含め、1日2回朝夕5000食を確保する方針を立てた。物資は本部管理で一元化することで、平等性を担保した。幸いなことに電気は震災当日の午後には復旧し、水も地域の井戸水などが飲料水として開放されたため、深刻な事態には陥らなかった。ただし、井戸などの水源から自分たちで水を運ばなければいけなかったため、高齢者にはつらい作業だったという。また、震災からほどなく、ミニコープ真野店が強盗に襲われる事態が発生。各自治会では自然発生的に夜警体制を整えた。このような取り組みが迅速に行われたのも、これまでの地区のコミュニティ活動が大いに役に立っているという。

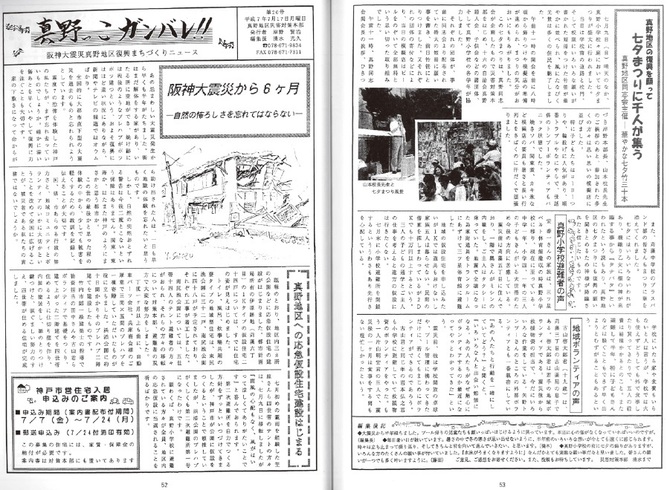

震災から2カ月が経過した3月、清水氏とボランティアらで作成したのが復興まちづくりニュース「真野っこガンバレ!!」だ。発行を開始してから5年間、週刊で真野地区全戸に配布され、176号まで続いた。全世帯に配布するのは、各自治会の役目となった。震災から1年後に、「真野っこガンバレ!!」の縮刷版が発行された。地震発生当日から発行の3月までの50日間の詳細な記録も掲載した、当時を知るための貴重な冊子として現在も防災現場で活用されている。

C+Bousai vol2の他の記事

- 特別対談|意欲的に取り組める防災教育「正解のない」問題を考える 災害経験を風化させないため

- 「60分ルール」で津波から守る 訓練のリアリティを追求する (神戸市長田区真陽地区)

- 若い世代も巻き込んだ防災活動 子どもが喜べば親も来る (神戸市須磨区千歳地区)

- コミュニティが町を救う 震災前に30年間のコミュニティ活動 (神戸市長田区真野地区)

- 毎月定例会毎年訓練と見直し (神戸市中央区旧居留地連絡協議会)

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/06

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方