2022/10/05

炎上と企業

消費者・社員は告発し、第三者は問題を投稿する

なぜかくも炎上が起きるのか?

帝京大学文学部 吉野ヒロ子准教授に聞く

吉野ヒロ子氏

よしの・ひろこ

1970年広島市生まれ。博士(社会情報学)。帝京大学文学部社会学科准教授・内外切抜通信社特別研究員。炎上・危機管理広報の専門家としてNHK「逆転人生」に出演し、企業や一般市民を対象とした講演やビジネス誌等への寄稿も行っている。著書『炎上する社会』(弘文堂・2021年)で第16回日本広報学会賞「教育・実践貢献賞」受賞。

インターネットで批判が殺到する「炎上」という現象が日常になりつつある。不適切なマーケティングや経営層の発言が消費者から投稿されたり社員から告発されたりして、企業がバッシングを受けることも珍しくない。不正や不祥事が糾弾されることは以前からあった。だが、それといま起きている炎上は何が違うのか。『炎上する社会』(弘文堂)の著者で帝京大学文学部の吉野ヒロ子准教授に、ネットの普及によって生じた社会の変化と企業が考えるべきことを聞いた。

マスメディアの関与により炎上の構造が完成

―― 炎上の件数は変化しているのでしょうか?

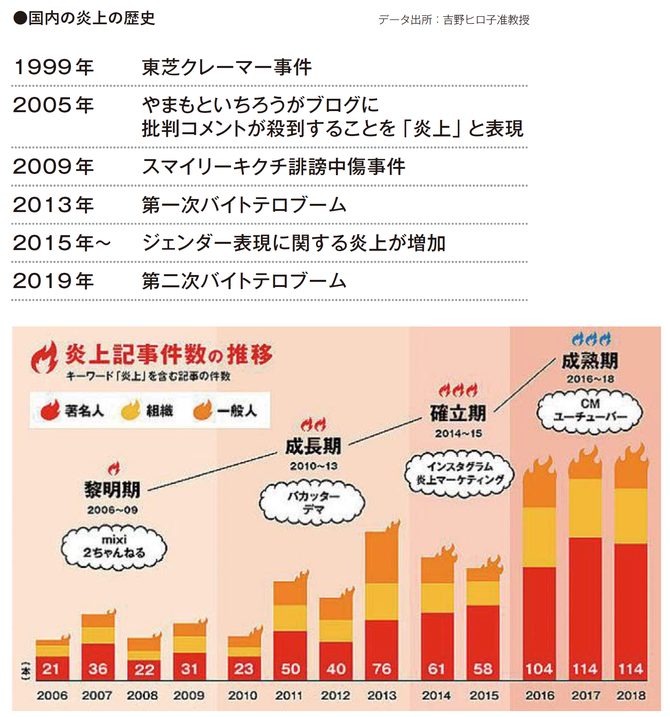

基本的に増え続けています。変化の起点は、どの時点で区切るかですが、一つは「バイトテロ」が最初に騒がれた2013年あたり。若者がコンビニのアイスケースや飲食店の食洗機に入って悪ふざけしている動画をアップし、激しく叩かれた一連の騒動です。

実は、バイトテロ型の炎上はそれ以前もありました。しかし、2013 年以降ほど大きな騒ぎにはなっていませんでした。というのは、新聞やテレビがそれほど報道しなかったからです。

炎上は、マスメディアが報道することで急拡大する性質があります。その意味ではインターネットだけでなく、マスメディアが大きく関与している。2013年以前は、悪ふざけの動画があっても、マスメディアはあまり取り上げませんでした。

それがなぜ変わったのかというと、2010年の尖閣諸島中国漁船衝突映像流出事件、2011年の東日本大震災をきっかけに、マスメディアがネットの投稿を取り上げやすくなったことがあります。その流れでバイトテロがマスメディアにある意味「発見」され、しばしば取り上げられるようになりました。

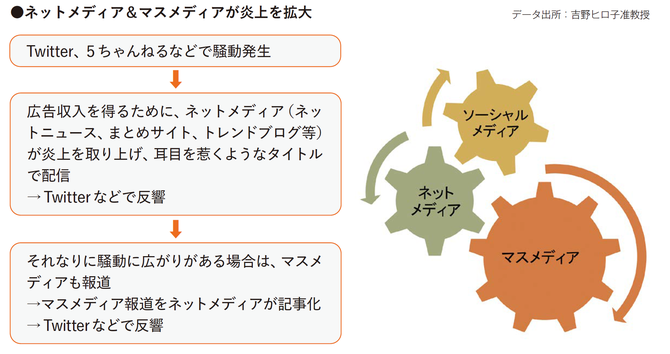

またネットニュースやまとめサイトなどのメディアが独自のシステムを発達させ、2ちゃんねるなどの揉め事を盛んに取り上げていきました。マスメディアが取り上げない揉め事をネットメディアが取り上げ、ヤフーニュースなどでトップに入るようになると、今度は後追いで地上波のテレビが食いつくようになります。

そうなると、拡散・拡大の条件がそろう。以前は騒ぎにならなかったことも大騒動に発展します。炎上しやすい環境が急速にできあがっていったわけです。

――ネットメディアが力を持ち始めたのは、ユーザー数の増加ですか?

注目は媒体別広告費です。電通が毎年公表している「日本の広告費」の推計データをみると、2019年に、ネット広告費が地上波のテレビ広告費を抜きました。ネット普及率は2009年頃から高止まりしていますが、そこから少し遅れ、2013年頃から広告費が急上昇しています。

つまり、単に多くの人が利用しているだけでなく、そのことが経済的な力を持つようになった。これによりネットメディアの社会的影響力が飛躍的に増大します。問題になりそうな事案を探し出し、煽り気味に掲載することで、アクセスを稼ごうとするサイトが出てきました。

――企業の炎上もそうした環境と無関係ではない、と。

企業が怖いのは、やはり信用が落ちて顧客が離れる、株価が落ちる、問い合わせが殺到して業務がまわらなくなるといった、目に見える損害だと思います。加えて、採用への目に見えない影響も怖い。複数の内定をとる優秀な学生は会社の評判を調べて入社を判断しますから、不祥事を起こせば選ばれにくくなるのは必然です。

SNSや2ちゃんねるで批判コメントが交わされているだけの時代は、そこまでいくことはまれでした。しかし、マスメディアが取り上げる時代になると、拡散の桁が違いますから、実害に至るリスクは格段に高まります。

一般的に炎上という名称が使われるようになったのは2005年ですが、私は、最初の炎上は1999年の「東芝クレーマー事件」だと思っています。ビデオデッキの不具合をめぐるトラブルで、東芝社員の対応に不満を持った顧客がそのやり取りをネットに公開。掲示板を中心に批判が高まり、これをマスメディアが報道したことで大騒動に発展しました。最終的に役員が謝罪に追い込まれています。

当時はまだ炎上という言葉がありませんでしたが、すでに現在の「ソーシャルメディアで騒動になり」「マスメディアが報道して騒動が拡大する」という炎上の構造が完成しています。ただし東芝クレーマー事件では、いまほど炎上のスピードは速くありませんでした。

この事件では、東芝が公式サイトに経過説明を掲載したのは顧客がネットで問題を公開し、掲示板で話題になってから、1カ月以上も後でした。現在ではおそらく1日、場合によっては数時間での対応が求められるでしょう。

- keyword

- 炎上

- 炎上リスク

- レピュテーションリスク

- 危機管理広報

- 吉野ヒロ子

炎上と企業の他の記事

- 先鋭化するキャンセル、弱者争い、共感市場

- 消費者・社員は告発し、第三者は問題を投稿する

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方