2022/11/28

オピニオン

12月は厚生労働省が定めたハラスメント撲滅月間だ。年末の業務繁忙や忘年会などでハラスメントが発生しやすくなることが懸念され指定されたようだ。折しも、今年は、4月1日から中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置が義務化された。ハラスメント対策の実態はどうなっているのか?

34.8%がハラスメントを経験

経営・組織コンサルティングや従業員向け研修を展開する株式会社識学が、10月に全国の従業員数10名以上の企業に勤める20歳~49歳の男女を対象に実施したアンケート調査結果によると、何らかのハラスメントを受けたことがあると回答したのは34.8%で、その内最も多かった事例は「パワハラ」の71.0%であることが分かった。またハラスメントを受けた際、会社に報告したと回答したのは36.0%で、報告しなかった理由は「報告しても変わらないと思ったため」が59.4%という結果になったという。会社へ報告したと回答したという人でも、「(会社は)何もしてくれなかった」が47.2%に上った。アンケートは、2022年10月24日(月)に行われたもので有効回答は300サンプル(スクリーニング:2204サンプル)。

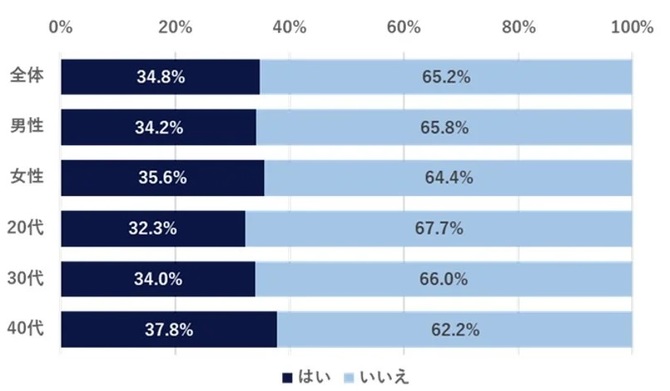

アンケートではまず、職場でハラスメントを受けたことがあるか聞いたところ、34.8%の方がなんらかのハラスメントを受けたことがあると回答した。男女別でみると男性が34.2%、女性が35.6%、ハラスメントを受けたと回答し、性別での違いはあまり見られなかった。しかし年代別で見ると、20代が32.3%、30代が34.0%、40代が37.8%と、年齢を重ねることで、ややハラスメントを受けたことがある方が多くなる傾向が見られたという。これは、年齢を重ねることでハラスメントに遭遇する機会が増えたからとも言えるが、ハラスメントの意識は以前よりかなり高くなっていると同社は分析している。

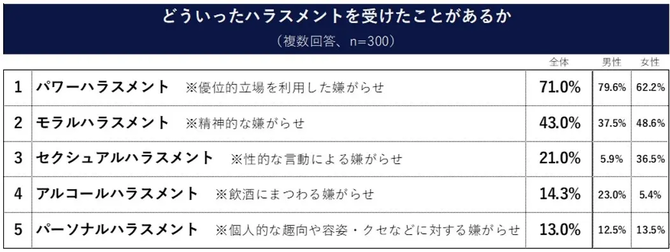

次に、ハラスメントを受けたことがあると回答した人に、どのような内容だったのか聞いてみると、最も多かったのは「パワーハラスメント」71.0%で、「モラルハラスメント」43.0%、「セクシャルハラスメント」21.0%と続いた。男女別でみると、1位「パワハラ」、2位「モラハラ」という順位に変化はなかったが、全体3位だった「セクハラ」は男性が5.9%だったのに対し、女性は36.5%とかなり大きな差が出た。また「アルハラ」でも、男性が23.0%、女性が5.4%と男女で大きな違いが見られた。

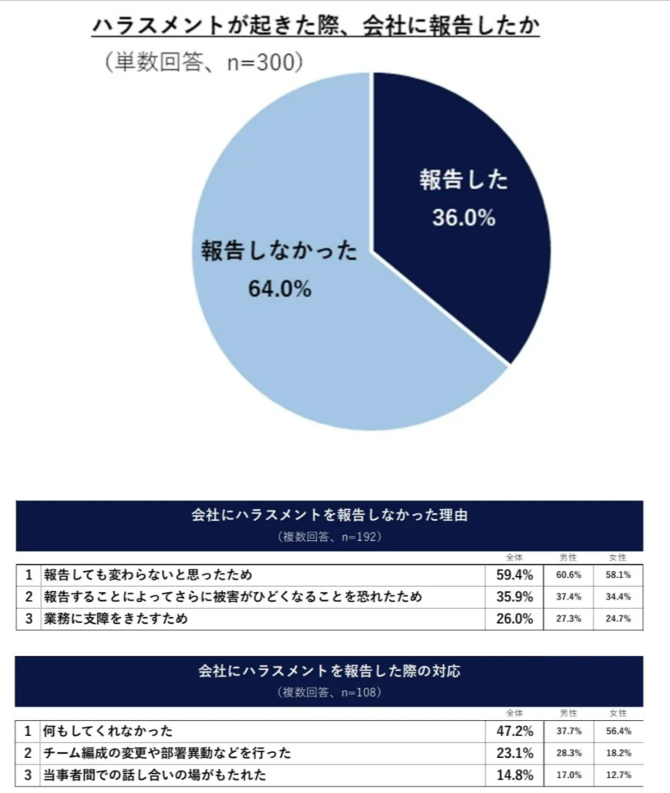

ハラスメントが起きた際、会社に報告したか聞いたところ、報告したと回答したのは36.0%で、残りの64.0%が報告しなかったと回答した。続いて、「報告しなかった」と回答した方に、なぜ会社に報告しなかったのか、その理由を聞いたところ、「報告しても変わらないと思ったため」が59.4%で、2位の「報告することによってさらに被害がひどくなることを恐れたため」35.9%と、大きな差が出た。さらに、「報告した」と回答した方に、会社はどのような対応をしたのか聞いてみると、「何もしてくれなかった」が最も多く47.2%という結果になったという。

●女性社員に対して、お茶出しや、使用済みの食器洗いを強いられている。(女性、44歳)

●「お前しかその仕事をこなせる奴はいないから頑張ってくれ」と次々に仕事を振られるが、周りのみんなは定時で帰宅するなどの不公平な対応を受けた。(男性、40歳)

●妻子ある上司に告白され断った後、仕事を振らないなどの嫌がらせを受けた。(41歳、女性)

●行きたくもない部内の飲み会で「3年目までは二次会出ないといけない」と言われ、参加しなければならなかった。(女性、29歳)

●妊娠に伴い退職を打診したら男が辞めるのか、と言われた。(男性、42歳)

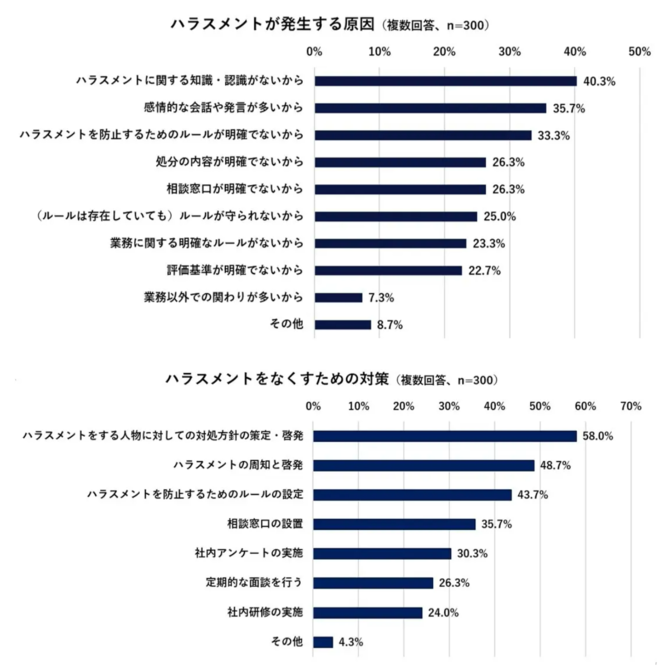

なぜハラスメントが起きてしまうのか、その原因についても質問。最も多かった回答は「ハラスメントに関する知識・認識がないから」40.3%で、「感情的な会話や発言が多いから」が35.7%、「ハラスメントを防止するためのルールが明確でないから」が33.3%と続いた。

ではハラスメントをなくすために、会社側は何をすべきか?その対策方法を聞いたところ、「ハラスメントをする人物に対しての対処方針の策定・啓発」が58.0%、「ハラスメントの周知と啓発」が48.7%、「ハラスメントを防止するためのルールの設定」が43.7%と続いた。

オピニオンの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方