2023/03/22

「共同通信 海外リスク情報」活用術

「海外リスク情報」でインシデントの迅速な状況把握と対応を可能に

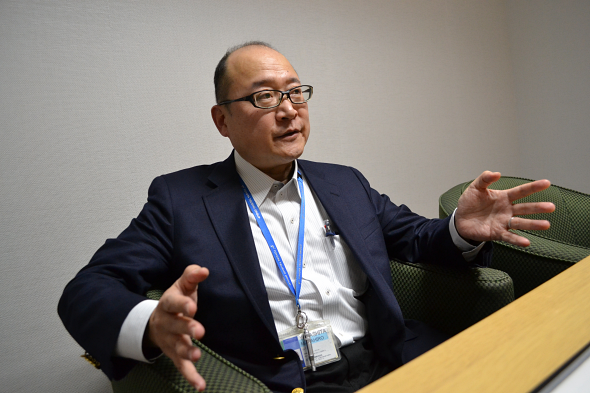

海外でインシデントが発生したときの情報収集に山下氏が最も活用するのが、共同通信「海外リスク情報」だ。「更新頻度が圧倒的に高く、最新の情報が簡潔な日本語で届けられる利点は大きい。早い、短いのがメリット」と評価する。

例えば今年2月、シリア国境に近いトルコの南東部でマグニチュード(M)7.8の巨大地震が発生した際、「海外リスク情報」などを活用して状況把握に務める一方で、「トルコとヨルダンの拠点長からそれぞれ、『従業員は全員無事』と素早い連絡がありました」と山下氏は話す。

同社ではリスク管理基本方針を定め、労働災害や交通事故など20項目に該当する緊急事態が発生した際の報告体制があり、戦争・紛争・テロ・誘拐と自然災害は危機管理・BCM推進室の室長へ連絡するルールになっている。

現地からの報告を受けた山下氏が経営層にトルコ地震の報告をメールで送ったのは、翌日の朝。報告基準は拠点の被災状況やビジネスへの影響、マスメディアの報道などを考慮し、山下氏が判断する。トルコの地震では震源地から離れていたため、拠点への直接的な被害はなかったものの、NHKなどの大手メディアで大々的に報道され、経営層の関心も高いと判断。「海外リスク情報」からの引用や現地の地図などを組み込み、経営層へ報告した。

近年で社員が巻き込まれた例としては、2021年2月にミャンマーで起きたクーデターが挙げられる。ミャンマー国軍がアウン・サン・スー・チー国家顧問兼外相やウィン・ミン大統領ら政権幹部を拘束し、非常事態宣言を発令。国軍支配による混乱は現在も続いている。

クーデター発生の第一報は、山下氏のチームが訓練を行っている最中に飛び込んできた。そのまま危機対応に移行した。「クーデターの発生とともに通信網が遮断され、現地との連絡が一切とれなくなった。ようやくお昼過ぎにLINEがつながった。現地法人の社長が長期滞在しているホテルのネット回線だけがつながっている状況だった」。現地ではクーデターに関する情報を把握できていなかったため、「海外リスク情報」などを使いながら、日本で集めた情報を伝えたという。本社からのメールで事態を知った現地駐在員の安否確認はそのままLINEで行った。経営層への安否確認の報告はLINEの画面キャプチャをメールで送信し、第一報から2時間後には状況把握のため現地とのオンライン会議を素早く実施。その後も現地での情報収集は限定的で、日本から提供した情報が頼みの綱だったという。

テロリストの襲撃などを想定した教育・訓練の重要性

海外でのトラブルに備えて、豊田通商が実施しているのが「命を守るため」の教育と訓練だ。セキュリティの専門会社に依頼し、2014年から英国とフィリピンで実施している。「各拠点のトップやナンバー2を中心に参加者を募っています。英国で訓練する際には中東やアフリカの国々から参加する。フィリピンでの訓練には東南アジアや西アジア、パプアニューギニアから参加しています。新型コロナウイルスの影響でストップしていましたが昨年から再開しました」。これまで230名以上が受講している訓練は新型コロナウイルスで空白期間が生じたが、今後は参加枠を増やしてすべてのハイリスク国から受講できるようにする予定だという。

訓練は実際のトラブル発生を想定し、本番さながらに行われる。英国ではイスラム武装組織などのテロリストの襲撃を想定し、誘拐されたときの対応を学ぶ。頭に袋を被せられての拘束や尋問に加え、銃で撃たれた仲間を救助する方法なども実践する。フィリピンでは銃犯罪を対象とした訓練を実施。軍出身の講師が射撃するところを見学し、銃の威力や音などの迫力も含めて体験してもらう。

山下氏は「新型コロナウイルスの影響で2年以上も対面の訓練などを停止したことで、人の入れ替わりに危機管理が十分対応できていない。PDCAをしっかり回せる体制を再構築しなくてはいけない」と話す。

2022年秋頃から山下氏自身も拠点訪問を再開している。実際に赴くことで現地の事情をより詳細に把握することができ、拠点のメンバーとも良い関係性が構築できる。こうした活動を積み重ねてきたことで仲間を増やし、社内から危機管理・BCM推進室が頼られる存在になってきたことを山下氏は実感する。

「BCPの強化に終わりがないように、全世界が対象の海外危機管理にも終わりはありません。従業員の安全に、今後も力を入れて取り組んで行きます」

「共同通信 海外リスク情報」活用術の他の記事

- 先行企業の学びを受け継ぎ、進化するオムロンの海外危機管理

- 二度と悲劇を起こさない、矢崎総業の海外安全対策

- 激動の時代における住友商事の安全対策

- 豊田通商グループにおける海外駐在員と出張者の安全管理

- 三菱電機グループの海外安全・危機管理施策

おすすめ記事

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方