2013/06/04

防災・危機管理ニュース

2.東日本大震災と災害対策法制の見直し

東日本大震災を踏まえた災害対策の見直しの検討は、中央防災会議の下に設置された専門調査会である「防災対策推進検討会議」(以下「検討会議」という。)で進められた。具体的には、同会議において、東日本大震災における政府の対応の検証結果やその教訓の総括、首都直下地震や東海・東南海・南海地震といった大規模災害等への備えの視点から、防災対策の充実・強化について検討された。2012年3月に中間報告、同年7月に最終報告が出されたが、報告内容に沿って災害対策を見直すためには法制上の対応が必要なものも存在した。

このうち、以下のような緊急を要するものについては、同年6月に公布・施行された災害対策基本法の改正(「第1弾」)で対処された。

・大規模広域な災害に対する即応力の強化

(災害発生時の情報収集等の強化、地方公共団体間の応援体制の強化(対象業務拡充など)等)

・大規模広域な災害時における被災者対応の改善

(被災住民の受入れ(広域避難)に関する調整規定の創設等)

・教訓伝承、防災教育の強化や多様な主体の参画による地域の防災力の向上

(災害への備えにかかる自助努力などの住民の責務に、災害教訓の伝承を明記等)

その一方で、国民の権利義務に関するもの、費用負担も含めた国の役割のあり方に関わるものなど、検討に時間を要する課題については、追って対応すると整理された。残された課題のうち、復興の枠組みの整備にかかる事項については、別途新たな法律案(「大規模災害からの復興に関する法律案」:本法改正法案と同日に閣議決定)が作成されたが、それ以外については、本改正法案で対処された。

3.本改正法案の概要

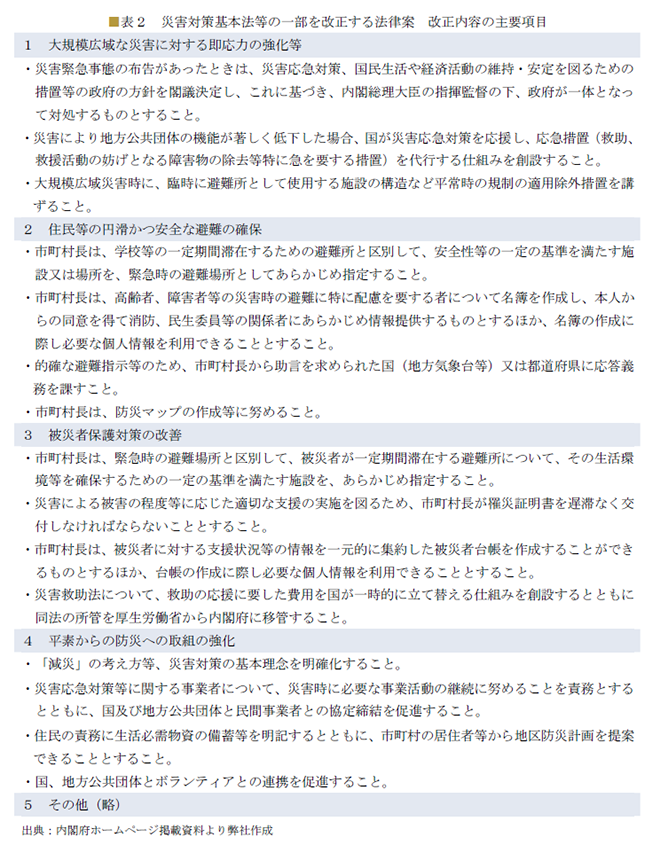

本改正法案の内容は、内閣府の整理にしたがっても小項目で15(「その他」に分類されているものを除く)あり、多岐にわたっているため、主な項目についてポイントを絞って説明する。(本改正法案の全体像については、表2を参照されたい。)

(1)国による災害応急対策の代行制度

東日本大震災における被害は、甚大かつ広域に及び、被災した地方公共団体の中には行政機能が麻痺し、必要な災害対応を実施することが困難となるケースも見られた。このため、災害の発生によって、市町村や当該市町村の存する都道府県が全部又は大部分の業務を行うことができなくなった場合に、国が、本来は市町村長が行うとされている応急措置(救助、救援活動の妨げとなる障害物の除去等の特に急を要する措置)を代行する仕組みが創設された。

(2)避難行動要支援者の名簿の作成義務

災害時には、高齢者や障がい者などのうち自力で避難ができない者(以下、「避難行動要支援者」という。)に対して行政による支援を行うことが求められるため、行政の支援の対象となる者を把握するための名簿の作成が必要との声があった。その一方で、個人情報保護法制との関係で地方公共団体の対応がなかなか進まないとの指摘もなされていた。このため、本改正法案により、避難行動要支援者の名簿の作成が市町村長に義務付けられるとともに、名簿の作成に際し個人情報の目的外利用を行うことが可能となった。また、市町村長は、本人の同意を得た上で、消防、警察、民生委員等に名簿情報を提供することとなった。

(3)「減災」の考え方等の基本理念の制定

検討会議最終報告においては、例えば、「減災」について、『災害の発生を防ぎきることは不可能で「ある』との基本認識に立ち、災害対策のあらゆる分野で、予防対策、応急対策、復旧・復興対策等の一連の取組を通じてできるだけ被害の最小化を図る「減災」の考え方を徹底」する必要があるとされるなど、災害対策法制の基本法において、防災の基本理念をあらためて明確化すべきであるという考えが示された。このため、本改正法案では、目的規定及び用語定義規定の次に新たな条項(第二条の二)を設け、以下のような災害対策の基本理念が定められた。

【災害対策基本法に位置付けられた基本理念の要点】

・災害の発生を常に想定すること、災害が発生した場合の被害の最小化と迅速な回復

・国、地方公共団体等の適切な役割分担と相互の連携協力の確保、住民一人一人の防災活動や多様な主体が自発的に行う防災活動の促進

・災害に備えるための措置の一体的実施と科学的知見及び過去の災害からの教訓を踏まえた改善

・災害の状況把握と人材、物資等の適切な配分による人命及び身体の優先的な保護

・被災者の事情を踏まえた適切な被災者の援護

・災害発生時における速やかな復旧、復興等

(4)災害応急対策等に関する事業者の事業活動の継続についての努力義務

災害時における行政の責任は大きいものの、行政だけによる対応には限界があるのも事実である。検討会議最終報告においては、企業の能力や保有資源の活用、企業が担う社会的機能の維持等が災害時には必要であることから、災害時に企業の果たすべき役割や責務について、法的位置付けを検討する必要があるとされた。このため、本改正法案においては、企業等の事業者(災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者)(※1)に対して、災害時における事業活動の継続と国や地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力するよう努めなければならないとする努力義務規定が創設された。

※1 自治体と災害協定を締結しているコンビニ、食品メーカー、建設業団体などが典型例であるが、災害応急対策や災害復旧に関連する事業を営む企業は広く含まれるとの考え方に立っている。

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方