2013/08/02

防災・危機管理ニュース

RMFOCUS Vol.46より

株式会社インターリスク総研 コンサルティング第三部 災害リスクグループ

上席コンサルタント 佐藤 公紀

1. はじめに

2011年3月11日に発生した東日本大震災以降、政府機関は超巨大地震の予測が十分でなかった反省を踏まえ、従来から東海地震、東南海地震、南海地震として3つの領域で評価されていた南海トラフの地震を、全体で1つのより大きな震源域ととらえ、現在の科学的知見に基づく最大クラスの地震、津波として再評価している。

政府機関が公表する地震評価や被害想定は、広域的な防災対策の立案、応援規模の想定や防災対策の必要性を国民に周知すること等が目的とされている。これらの地震評価や被害想定を企業防災に対して有効に活用するためには、評価にあたっての基本的な条件設定や被害想定の内容を把握し、各企業に必要な情報を適切に選び取る必要がある。

本稿では、地震評価や被害想定の企業防災への活用を目的として、地震調査研究推進本部と中央防災会議が2012年から現在にかけて公表した南海トラフの地震に関する評価結果および被害想定について概説するとともに、これらを企業防災に活用する際の着目点を解説する。

2. 地震調査研究推進本部 の地震評価

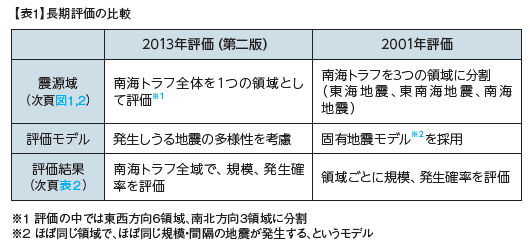

地震調査研究推進本部は2013年5月24日に「南海トラフの地震活動の長期評価(第二版)」(以下、第二版とする)を公表した。2001年に公表された長期評価との主な違いを表1にまとめる。

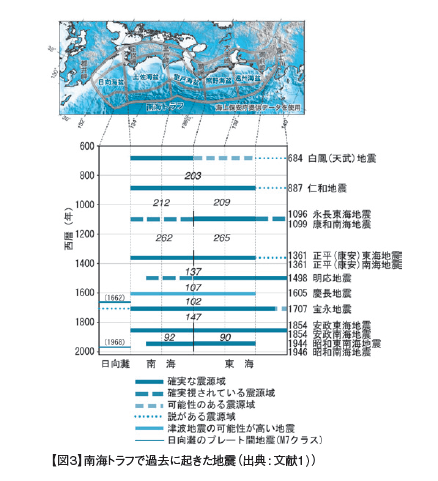

今回公表された第二版の最大の特徴は、過去に南海トラフで発生した地震の多様性を考慮した点にある。南海トラフの地震は、歴史記録や海底堆積物、津波堆積物などの地質学的な証拠から、南海トラフ地震として確認できる最古の白鳳(天武)地震(684年)から昭和南海地震(1946年)まで、100年〜200年間隔で繰り返し発生していることがわかる(図3)。

これらの地震の多くは、南海地域で発生する地震、東海地域で発生する地震、両者が同時に発生する地震に大別され、それぞれの地震規模も異なるなど、多様性に富むことが最近の研究成果で分かってきた。

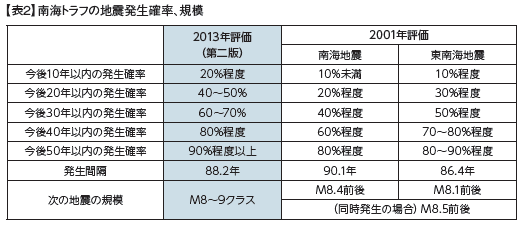

第二版では多様な震源パターンを考慮し、地震規模、発生確率ともに、ある程度の幅を持った形で、南海トラフ全域を一体として評価している。今回示された地震評価結果と2001年に示された従来の地震評価結果を表2にまとめる。

ここで、地震の発生確率、発生間隔は2013年評価(第二版)2001年評価とも、に時間予測モデルを採用している。時間予測モデルとは、次の地震までの時間間隔が前回の地震の規模に応じて変化する、というモデルであり、前回の地震の規模が大きい(断層上のすべり量が大きい)と次の地震までの時間間隔が長くなると考える。

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方