2014/03/19

防災・危機管理ニュース

インターリスクレポートより

BCMニュース<2013No.6>

地方自治体による南海トラフ巨大地震の被害想定と企業における地震・津波対策について

執筆 株式会社インターリスク総研 コンサルティング第二部

BCM第一グループ 上席コンサルタント 下平庸晴

1.はじめに

平成24年8月に、内閣府に設置された「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」より「南海トラフの巨大地震の被害想定について(第一次報告)」が公表された。この報告では、「南海トラフの巨大地震モデル検討会」で検討された震度分布・津波断層モデルなどの前提条件に基づき、人的被害・建物被害を推計している。この結果は国の広域的な防災対策の立案などを検討するための基礎資料とすることが目的であり、マクロ的な推計として位置づけられている。このため、この報告以降、各地方自治体においては、より地域の実情をふまえた津波高・浸水域の推計および被害の推計に着手、被害想定結果が順次公表されてきている。本稿では、地方自治体(都府県)が検討、公表した被害想定(平成25年1月から平成25年12月までを対象)において、人的被害総数に着目して国との差異を示し、その差異が発生する原因を考察する。また、地方自治体の被害想定を受けて、企業における地震・津波対策について考察する。

2.地方自治体想定と内閣府想定との比較

2.1.人的被害総数による比較

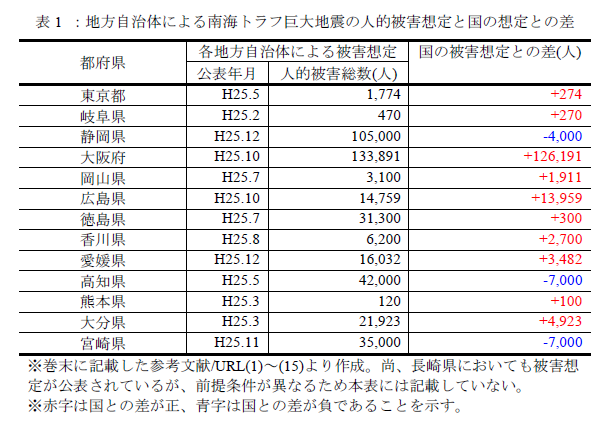

本稿では、地方自治体と国との被害想定の差異を把握するにあたり、人的被害に注目してみた。表1に、南海トラフ巨大地震を対象とし、13都府県で想定された人的被害総数および、国が想定した人的被害総数との差を示す。3県(静岡県、高知県および宮崎県)を除き、10都府県の人的被害総数は、国よりも大きな値となっており、地方自治体の人的被害総数は国よりも大きい傾向がみられる。

2.2.人的被害の内訳および前提条件による比較

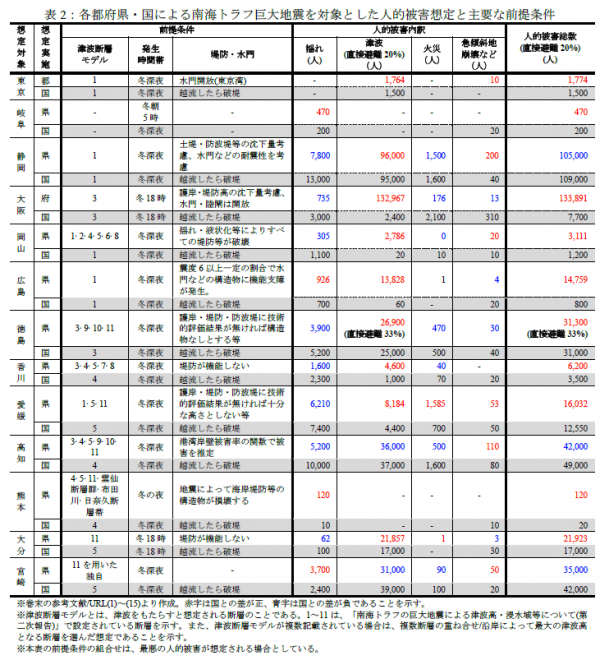

ここでは、人的被害の前提条件・内訳を用いて地方自治体と国との人的被害想定の差異を示す。表2に、13都府県および国の被害想定における前提条件(※1)と人的被害総数及びその内訳を示す。ここで、都府県および国が実施した人的被害総数と人的被害の内訳に着目すると、人的被害総数のうち、「津波」による人的被害が高い割合を占めていることが分かる。すなわち、各都府県と国との想定ではともに、「津波」が人的被害をもたらす主因といえる。

※1津波による人的被害に大きく関係すると考えられる前提条件を選んで記載した。都府県の被害想定では、これら以外の条件(人口分布や地形データのメッシュなど)を、より詳細なデータに変更している。このデータ変更でも、各都府県と国の被害想定結果に差異は発生しうる。

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方