2011/03/25

誌面情報 vol24

海外子会社のガバナンス

■進出形態によってリスクは異なる

海外子会社を含むグループ会社のガバナンス(統治)を支援している有限責任監査法人トーマツ エンタープライズリスクサービス部ディレクターの毛利正人氏は、「海外に進出する企業」のリスクマネジメントを考える前提として、これまでの海外監査などの経験から、うまくいっていない海外子会社を大きく2つのタイプに分類している。

1つは、駐在員事務所から支店、法人へと徐々に大きくなっていったケース。もう1つは、M&A などにより現地の既存会社を突然、子会社化したケースだ。

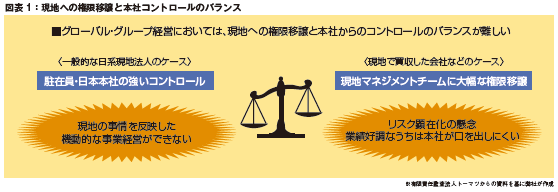

それぞれのタイプの特徴を考えると、まず前者のタイプは、日本人駐在員の社長が日本の親会社の意向を反映した経営を行っているため、親会社は属人的にリスクを管理しているが、現地の国内事情を反映した機動的な事業運営ができていないことが多い。例えば、優秀な人材を海外子会社の判断で自由に採用することができない、採用できたとしても十分に能力が発揮してもらえないといったケースだ。

後者のタイプの場合、現地採用の社長・役員をはじめ、社員も現地スタッフが大半を占めることが多いため、その国の事情をよく理解した上で事業活動を行うことができている場合が多い。ただし、経営上の権限のほとんどを現地会社に任せきりにしてしまい、日本本社は子会社の業績だけはモニターしているものの、親会社から糸の切れたタコのように遊離・独立してしまっている危険性がある。

毛利氏は、いずれのケースも、現地への権限移譲と本社からのコントロールのバランスがとれていないと指摘する(図表1)。

「海外子会社が生き生きと活躍するには現地に権限を移譲しなくてはいけない。権限を移譲するには、ルールを明確にしてそのルールが守られているか内部監査などでモニタリングすることが必要」(毛利氏)。

これらを具現化させることが海外子会社のガバナンス(統治)ということになる。

■海外子会社をガバナンスする基本

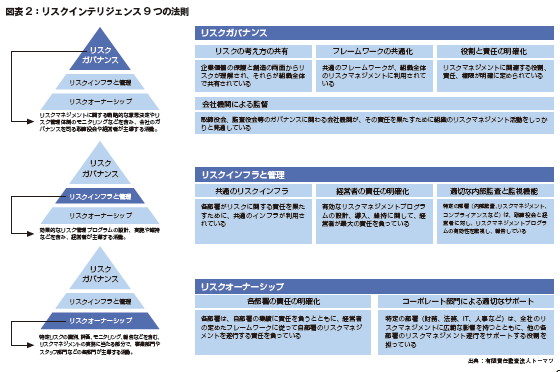

トーマツでは、企業がそれぞれの事業目的を達成するために、トップから現場までリスク感度を研ぎ澄ませて損失と収益機会の減少を最小限にする取り組みを「リスクインテリジェンス」と呼び、そのために必要な取り組みを9原則としてまとめている(図表2)。伝統的なリスクマネジメントが企業の破たんや損失の回避を目的とするのに対し、リスクインテリジェンスはあくまで企業の目標達成を支援することを目的とする。

海外グループ会社を含めたリスクインテリジェンスも、この9原則が基本になると毛利氏は語る。ただし、企業の数が増えると管理面が複雑になることや、会社の数だけ社長や取締役も増え、コミュニケーションや利害調整が難しくなること、さらに海外では言語や文化の違いもあることから、毛利氏は海外子会社などのグローバルな企業グループをガバナンスするポイントを以下の9原則にまとめ直している。

1、グループ内での企業理念、価値観、リスクの考え方の共有

2、グループ内でのリスクマネジメント・フレームワークの共通化

3、親会社の役割・責任・権限の明確化

4、会社機関による子会社の監督

5、親会社・子会社間のレポーティングライン・ホットラインの整備

6、親会社トップの責任の明確化

7、グループ内の適切な内部監査活動と監視機能

8、子会社の業績に対する責任とリスクオーナーシップの明確化

9、親会社コーポレート部門や地域統括会社による適切な子会社サポート

このうち、第1の「グループ内での企業理念、価値観、リスクの考え方の共有」は、たとえ国籍が違っても、共有できる企業理念や価値観と、それに基づく行動指針、規範を英語などによりシンプルに明文化することが大切だとする。その際、本社の社長から海外子会社の一般社員に至るまで、グループに属する全員の意思決定の基準になるような指針をつくる点に注意が必要だとする。

第3の「親会社と子会社の役割、責任、権限の明確化」は、子会社のミッションを定義して、それを実現するための権限を移譲し、資本や人材などのリソースを配分するということ。子会社はミッションが達成できない場合には社長を解任するなどの責任を持ち、親会社は、子会社がミッションに即して期待される業績を達成しているかをモニタリング・評価する役割・責任を持つ。

第5の「親会社・子会社間のレポーティングライン・ホットラインの整備」は、海外グループ企業の場合、時差や言語の違いなど情報伝達が特に難しくなるため、親会社・子会社間をつなぐシンプルで明確なレポーティングラインを設計することを薦める。複数の子会社がバラバラなフォーマットで親会社に報告することのないよう雛型や提出頻度、提出時期などは共通化しておく点に注意が必要だとする。また、自然災害や重大なコンプライアンス違反など突然の危機発生時に備えた連絡体制を整えることや、いつでも通報・相談できるホットラインを整備しておくことも重要とする。

第7の「グループ内の適切な内部監査活動と監視機能」は、グループ各社のリスクマネジメントによる日常的な監督・監視だけでなく、内部監査による独立的な評価活動によってモニタリングする必要性があるということ。毛利氏によると、グループ経営における内部監査は、

Ⅰ)各子会社の内部監査部門が実施する分散型、Ⅱ)親会社の内部監査部門が集中的に実施する親会社集中型、Ⅲ)これら2つを組

み合わせた混合型の3通りが考えられる。が、分散型の場合、小規模な会社や設立したばかりの会社だと、子会社が内部監査機能を持つことは困難で、逆に、親会社集中型の場合は、世界中に子会社が存在する場合や、M&Aにより親会社に匹敵する規模の子会社を取得した場合などはマンパワーや専門知識の点で親会社の内部監査部門の手がまわらなくなる事態もありえる。このため、毛利氏は、分散型と親会社集中型の「混合型」の内部監査体制が効果的・効率的とする。具体的には、子会社自身で内部監査を実施していたとしても親会社が必要に応じて内部監査を実施する、親会社が内部監査を実施する場合は子会社側の自主点検と組み合わせて効率化の工夫を行うなどである。

リスクマネジメント体制がない企業のための危機管理

まず氷山を避けろ!

多くの日本企業の場合、まだまだ、こうした理想の体制にはなっていないのが現実のようだ。

リスクマネジメント体制が構築できていない海外子会社らの危機を管理するにはどうしたらいいのか?

毛利氏は、1912 年に氷山に接触して沈没したタイタニック号にたとえて、次のように説明する。

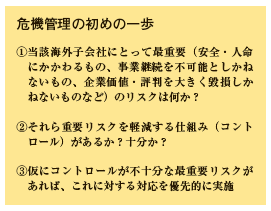

「船長である社長は、まず船を沈没させる危険がある氷山を発見することから始めるべき」海上には、氷山だけでなく、大小さまざまな氷の塊が存在するが、まず初めの一歩としては、小さな氷の塊を見つけるのではなく、巨大な氷山の発見、つまり船(会社)の沈没(倒産)要因に結び付くようなリスクを洗い出すべきというのだ。その上で、洗い出したリスクへのコントロールが十分できているかを見る。できていないとすればリスクの低減、移転、回避などの対応を優先的に実施する。

「例えば食品関係の会社なら、避けるべき氷山は安全衛生に関するリスク。仮にその会社の中に、現地工場の従業員が原材料を持ち帰って食べてしまう人がいるという問題があったとしても、それは確かに労務的な問題や、コストを無駄に引き上げる要因にはなるが、それは次のステップとする。まずは出荷前の検査体制の見直しや、異物混入の危険性がないかなど、安全衛生に関する最重要のリスクの洗い出しとコントロールを導入することを優先して実施すべき」(毛利氏)。

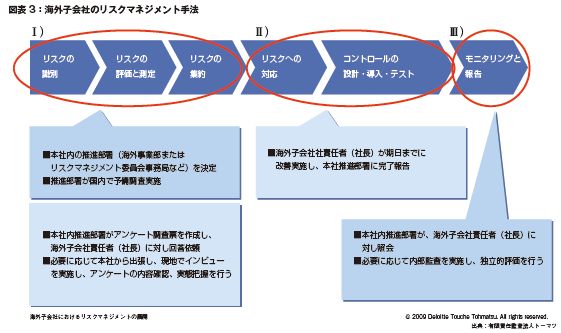

作業全体のイメージとしては、まずは本社内で決定して推進部署(海外事業部またはリスクマネジメント委員会事務強など)が、国内で予備調査を実施し、アンケート調査表を作成。海外子会社の責任者(社長)に対して回答を依頼する。さらに推進部署は、必要に応じて本社から出張し、現地でインタビューし、アンケートの内容確認、実態把握を行う。

海外子会社の責任者(社長)は期日までに改善を実施し、本社の推進部署に完了報告。推進部署は海外子会社の責任者(社長)に対して照会を行うとともに、必要に応じて内部監査を実施し、独立的評価を行う。(図表3)

具体的に1つ1つの作業を毛利氏に解説してもらった。

I)リスクの識別・評価・測定・集約

①当該子会社のリスク項目を網羅的に洗い出す

まず、国内での予備調査は、当該子会社のリスク項目を網羅的に洗い出すことが基本となる。「特定の分野にしぼって氷山となるリスクを見つけようとすると、漏れる可能性がある」(毛利氏)ためだ。

ここでのポイントは「足元にころがっている情報をできるだけ利用すること」(毛利氏)。

例えば以下のような情報が有効とする。

・ 自社や競合他社の有価証券報告書に載っている「事業等リスク」

・ 進出国の同業他社が発表している同様の情報(米国なら10K レポートなど)

・過去にマスコミに報道された事故や不祥事

・自社の内部監査報告書

・内部統制(SOX)上の不備・改善事項

・子会社ごとの懲罰リスト

・子会社ごとの財務諸表 など

また、海外子会社から帰任した役員がいれば、こうした予備調査を踏まえインタビューを実施することも効果があるとする。例えば、在職中に気になっていたリスクは何か?「ヒヤリ、ハット」の経験は?など。

②各リスク項目を一覧化し、整理・分類

予備調査で洗い出したリスクやインタビューにより出てきたリスクは、大項目に整理・分類する。

例)契約審査体制、為替予約管理、与信管理体制、IT システムダウン、火災・風水害等への対応、鳥/豚インフルエンザ、従業員の横領・不正、工場の労働・安全衛生など。

こうした調査結果を、世界中あまねく展開している会社なら、表の横項目にヨーロッパ、オセアニア、アメリカなど拠点名を、縦軸には洗い出したリスク項目を並べるなどの整理集計をする。

③リスクの重要性の評価

④リスクコントロールの有効性の評価

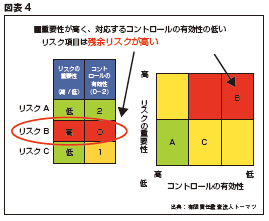

次に、海外子会社ごとに整理したリスク項目の一覧表を現地の責任者に送付し、そのリスクの重要度がどのくらいのレベルなのか、リスク管理をしているか、していないかをアンケート調査する。この際、毛利氏は、リスクの重要性の定義(金額の影響や、生命の安全、事業継続レベルなどを数値化するなど)や、リスクコントロールの定義(有効レベルを0~2に分けるなど)を明確にしておくべき点に注意が必要とする。

さらに、本社が洗い出したリスクの他に、現地として漏れていると思われるリスクを書き足してもらい、それについても評価を実施してもらう。

⑤残余リスクの明確化

⑥残余リスクの高いものから最重要リスクを選定

これらの調査結果により、リスクの重要性が高くてコントロールの有効性が低いものが、残余リスクが高い、つまり会社としてはまず避けるべき氷山ということになる(図表4)。

この氷山の中から、海外子会社の責任者に最重要リスクを決定してもらう。「初回としては、3項目程度を選び、翌年の事業計画に入れるぐらいのペースでいい」(毛利氏)。また、必要に応じて現地へ赴き、現地経営者やCFO、コンプライアンスオフィサーらと議論し、評価の妥当性を検証するとともに、意見共有することを毛利氏は薦める。

「ディスカッションの中から、リスクの集計だけでなく、さまざまな気づきが副産物として出てくる」

子会社単独でリスク対応が困難なら、本社が支援することも検討する。

Ⅱ)リスクへの対応・コントロールの導入

① 最重要リスクに優先的に対応(資金、要因、時間を優先的に配賦)し、コントロールを導入

海外子会社の責任者には、いつまでに何をどのように実施するかを明確にしてもらい、本社内の推進部署は実施報告・完了報告を受け、とりまとめる。

Ⅲ)モニタリング・報告

① 一定期間経過後(例:3カ月後)にリスクが計画された通り軽減されているかモニタリング・報告を実施

②不十分であれば改善活動を継続

本社は半期ごとなどのサイクルで、海外子会社の社長からレポートがしっかり出されているかを継続的に見ていく。ここまでできて、はじめて氷山である危機が管理できているということになる。

2年目以降は、より網羅的なリスク項目へ管理対象を拡張していく。「最初は氷山だけでいいが、徐々に氷の塊にも目を向け、リスク対象を広げていくとともに、定期的な内部監査を継続させる」。毛利氏は、本社の推進部署は管理台帳などを作り、海外子会社ごとのリスク項目とコントロールの状況を管理するとともに、会社ごとの不祥事や裁判、係争案件をとりまとめたリスクデータベースを構築することを提

案する。

最終的には、本社と同じ全社的なリスクマネジメント、リスクインテリジェンスの体制を整えることが理想だという。

「海外子会社の不祥事などで親会社が窮地に立たされるケースは過去にも起きている。にもかかわらず、まだ日本企業の多くが海外グループ会社まで含めたリスク管理体制ができていない。海外での生産比率、売上比率が高まる中、海外グループ会社のガバナンスは不可欠」と毛利氏は話している。

誌面情報 vol24の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方