2024/12/30

防災・危機管理ニュース

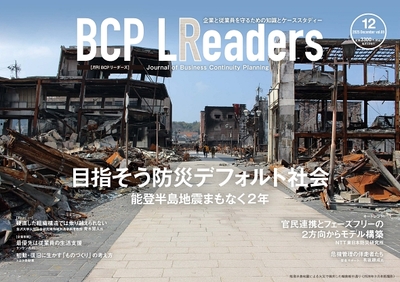

元日の能登半島地震の被災自治体で、要介護や要支援の認定を受ける高齢者が大幅に増えていることが29日、分かった。石川県輪島市の変化が最も大きく、地震前と比べ13.5%増加した。長引く避難生活や仮設住宅暮らしで日常の運動や出歩く機会が減ったことが影響しているとみられ、被災者の健康維持が課題となっている。

輪島市によると、昨年末に2154人だった65歳以上の要介護・要支援認定者は、今年3、4月に月100人規模で急増。9月末には2445人となった。高齢人口に占める認定率は19.3%から23.0%に上昇した。

奥能登の他の自治体でも似た傾向があり、厚生労働省によると、珠洲市の9月の認定者数は昨年末と比べ11.1%、能登町は同9.4%の増。この間の日本全体の増加率は1.7%だった。

認定区分では、比較的軽度の増加が目立ち、輪島市では「要介護1」が388人から547人と4割増えた。

輪島市の山田政人福祉課長は要因について「避難所に入って生活環境が変化したため」と分析する。市内のある社会福祉法人の責任者も「普段なら自炊したり掃除したりする人が、避難所では弁当を支給され、ずっと座っている。予想通りの結果だ」と語る。

被災地では高齢化が進み、人口に占める65歳以上の割合は12月現在で輪島市で49.9%。単身や夫婦のみの世帯が多く、孤立しがちな被災者に活動の機会を確保する取り組みが始まっている。

青年海外協力協会(JOCA)が出す移動支援バスを利用し、同市里町の仮設住宅から市街地に買い物に出掛けた80代女性は「仮設でじっとしていると息が詰まるし、具合が悪くなる。こうやって外出すると友人とも話せて気晴らしになる」と語った。

JOCAの堀田直揮理事は「地震で多くの人が活動の場や通う場所を失ってしまった。被災者ができるだけ日常を取り戻せる環境を整えることが必要だ」と指摘した。

〔写真説明〕移動支援バスを利用して外出する仮設住宅の高齢者=16日、石川県輪島市

(ニュース提供元:時事通信社)

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/09

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/12/05

-

競争と協業が同居するサプライチェーンリスクの適切な分配が全体の成長につながる

予期せぬ事態に備えた、サプライチェーン全体のリスクマネジメントが不可欠となっている。深刻な被害を与えるのは、地震や水害のような自然災害に限ったことではない。パンデミックやサイバー攻撃、そして国際政治の緊張もまた、物流の停滞や原材料不足を引き起こし、サプライチェーンに大きく影響する。名古屋市立大学教授の下野由貴氏によれば、協業によるサプライチェーン全体でのリスク分散が、各企業の成長につながるという。サプライチェーンにおけるリスクマネジメントはどうあるべきかを下野氏に聞いた。

2025/12/04

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方